12年以上Macを使い続けてきた筆者が、「これがないとMacじゃない!」というレベルの必須オススメアプリを紹介する。

2026年の更新版として、Claude Code + Obsidianなど、最新のAIエージェントの活用情報も反映している。

ライターでもありプログラマーでもあり理系大学院卒という筆者のバックグラウンドから、社会人の仕事効率化に役立つアプリから、試験勉強や資格試験に役立つアプリ、さらにはエンジニアや研究者に役立つアプリまで、きっと示唆に富むセレクションになっているはずだ。

Macを購入したばかりの人や、使い始めて数年のMac初中級者の場合、新しいアプリを試す機会も少なく、Macのポテンシャルを最大限に引き出せていない人も多いのではないか。

Macの強みは、サードパーティーのアプリが充実していて、痒い所に手が届く、様々なニーズに応えるアプリが存在することだ。初期インストールされている純正アプリだけでは、Macが本来持つポテンシャルを引き出せておらず、勿体ないと感じてしまう。

この記事で紹介しているのは、筆者が実際に毎日多用している、12年かけて厳選に厳選を重ねた無料アプリ&有料アプリたちだ。長年Macを使用している人であっても、知らないアプリが1つは見つかるのではないか。

筆者が実際に使っていて、本気でオススメしたい神アプリだけを掲載しているので、ぜひ参考にしてみて欲しい。

なお、長年のMac使用歴を活かして、Macと組み合わせて使うのに最適な周辺機器・アクセサリーを厳選して紹介・解説する記事も公開している。本記事と併せて、ぜひ参考にして欲しい。

現代のライフライン:クラウドストレージ&パスワードマネージャ&VPN

Macのクラウドストレージと言えば、Apple純正のiCloudがあるが、無料容量はわずか5GBで、速攻で容量がいっぱいになる。毎月毎月、iCloudストレージのサブスク料金を支払い続けている人も多いだろう。

また、macOS SequoiaからApple純正の「パスワード」アプリも導入された。しかし、WindowsやAndroidなど、他のデバイスとのパスワード共有の利便性は低く、一度使ったらApple沼から抜け出せなくなる壮大なトラップだ。

自宅ではMacを使用しているが会社ではWindowsを使っているとか、スマホはAndroidを使っているとか、Appleエコシステムに過剰に縛られたくない人は、絶対にここで紹介するアプリを使っておいた方が良い。

また、こうしたApple製品ならではの必需品に加えて、リモートワークの定着によってカフェやホテルなどの公衆Wi-Fiを使うことが増えた現代において、日常的に利用しておきたいVPNにも触れる。

pCloud – 一生壊れないSSDが2万円台で買える「買い切りクラウド」の正解

現在、「pCloud」に新規登録するだけで「20GB」もの無料ストレージがもらえるキャンペーンが行われている。

適用条件は、こちらの特設ページからアクセスし、アカウントを作成するだけだ。

新規登録時にもらえる無料ストレージ容量は、通常は最大10GBだ。この機会に、ぜひアカウントを作っておくことをお勧めする。

クラウドストレージといえば、iCloud, Dropbox, Google Driveなどが真っ先に思い浮かぶだろう。しかし、筆者のイチオシは、比較的マイナーそうな「pCloud」アプリである。

無料でもらえるストレージ容量が「10GB」を超えるクラウドアプリはとても貴重だ。当サイトのクラウドストレージの特集記事でも紹介しているが、無料でもらえる容量が大きい主要なクラウドサービスは、以下の3つだ。

| サービス | 容量 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1. pCloud | ・無料でも10GB ・買い切りプランあり | ・音楽、写真、ビデオに最適なアプリ ・バージョン履歴、暗号化など機能充実 |

| 2. Icedrive | ・無料でも10GB ・買い切りプランあり | ・独自の暗号化アルゴリズム |

| 3. Google Drive | ・無料でも15GB ・追加は要サブスク料金 | ・無料でもらえるベース容量が大きい |

pCloudは、2013年に設立されたスイスの新興クラウドストレージ企業である。

クラウドストレージは、現代では写真やドキュメントの管理のために最も頻繁に利用するサービスの一つだが、いくつかのサービスを比較検討してみて、pCloudが一番便利だと感じている。

Macでは外付けドライブのようにpCloudをマウントして使用することができ、非常に使いやすい。

他のサービスに比べたpCloudの優位性は、以下のような点が挙げられる。

Dropboxなどの他社サービスでは、有料プラン限定になっていることが多い強力な機能が、pCloudなら無料版でも利用できるのが大きな魅力だ。

また、非常に安価なライフタイムプランの存在も見逃せない。

- 無料版でも最大10GBもの容量が付与される

- ライフタイムプランが存在し、1度の支払いで、一生使えるストレージが手に入る

- 無料版でも15日間のバージョン履歴が利用できる

- 無料版でも同期が高速・効率的なBlock-level Syncを採用している

- 無料版でもローカルの容量を消費しないスマートシンクに対応している

- 音楽やビデオを保存すると、ブラウザ上やiPhoneアプリ上で直接再生できるメディアプレーヤーを内蔵している

Block-level Syncとは、ファイルの一部分だけが変更された時、ファイル全体をアップロードし直すのではなく、変更部分だけを同期する技術である。

例えば、100ページの書類の1ページ目だけを書き換えたとき、その1ページだけがクラウドに同期されるのだ。

Dropboxはこれに対応しているが、対応していないクラウドサービスでは、いちいちファイルを丸ごと(変更されていない99ページも)同期し直すので非常に効率が悪い。

スマートシンクは、クラウドに保存したファイルを端末上からは削除して、端末の容量を節約してくれる機能である。 例えばPCの残り容量が足りない時、10GB分の写真をpCloudにアップロードすれば、PCに10GBの空きを作ることができる。写真を見たいときだけ、クリックした写真がダウンロードされる仕組みだ。

内蔵メディアプレーヤーは、自分が持っている音楽を全てpCloudにアップロードしておくことで、会社や旅行先のPC、iPhoneなどのスマホなど、地球上のどこからでも再生できるのでとても便利だ。

ちなみに、有料プランも非常にお買い得な価格設定で、何よりサブスク料金不要で使える「ライフタイムプラン」の存在が嬉しい。

一生500GBもの容量を使えるプランが199ドル、2TBもの容量を一生使えるプランが僅か399ドルである。

クラウドストレージは、1回課金してしまうと、データの移行も難しく、永遠に抜け出せないサブスク地獄に陥りがちだ。一回買い切りのライフタイムプランを活用することで、長い目で見ればクラウドにかかる料金を圧倒的に節約できる。

高額にも思えるが、一生壊れることのないSSDを、この価格で購入できると思えば安いものだ。

筆者も、かれこれ5〜6年、pCloudの2TBのライフタイムプランを使っている。

もしDropboxを2TBのストレージを年間サブスク契約していたとしたら、5万円以上かかっていたはずなので、既に元は取れた。

まずは無料プランで10GBの無料容量を使ってみて、気にいるようであれば、ぜひライフタイムプランも検討すべきだ。

数あるクラウドストレージの中では、間違いなくpCloudがコスパは最強であるといえるだろう。

Bitwarden – 全OS対応のパスワード管理アプリ

近年では、個人がWebサイトやアプリなど数十種類、下手すると数百種類のアカウントを持つのことも珍しく無くなった。

ログインIDやパスワードをとてもじゃないが覚えきれず、一つのパスワードを使い回していないだろうか?

更に、定期的なパスワード変更を求めてくるWebサイトまであり、強固なパスワードを設定して、それを自力で記憶するのはもはや不可能である。

これを解決するのが「パスワードマネージャー」と呼ばれるアプリだ。 筆者も使用し始めてから、生活が便利になりすぎて一番感動しているアプリなので、是非とも導入することをおすすめしたい。

パスワードマネージャーは、パスワードの自動生成機能と、その保管の両方を担うツールだ。

例えば、Google ChromeのBitwarden拡張機能を入れておけば、Webサイトで新たに会員登録するときに、自動で強固なパスワードを生成してくれる。

そして、このパスワードを保管・記憶してくれて、次にそのWebサイトを訪れた際に、自動でIDとパスワードの候補を表示・入力してくれるのだ。

単純なパスワードを使い回している人は、これだけで大幅にセキュリティが向上する。また、 数百個、数千個アカウントを作っても、パスワードを忘れることが絶対になくなる。

Bitwardenは、こうしたパスワードマネージャーの中でも、基本無料で利用することができるのが利点だ。

LastPassや1Passwardなど、他社のパスワードマネージャーアプリも存在するが、高額な年会費が必要になる。

無料でありながら、BitwardenはMac/Windows/Linux/iPhone/iPad/AndroidなどあらゆるOSに対応しており、SafariやGoogle Chromeなどのプラグインもある。また、Web上でも使用できるので、社用PCなどインストールが制限された環境でも使える。

Bitwardenは、ソースコードが公開されており、その安全性が世界中の技術者によって監視されているのが特徴だ。

デバイス数の制限もなく、これだけ高機能なアプリが無料で利用できるのは驚きだ。

ちなみに、年間10ドルを払えば、物理的な鍵(yubikey)を必要とする更に安全性の高い2要素認証を利用できるが、筆者は感謝と応援もかねて年間10ドルを支払っている。

通販サイトからSpotifyやNetflixなどのサブスクサービスまで、ありとあらゆるアカウントのID/パスワードを記憶させることで、インターネットライフのストレスが大幅に減るので、絶対に利用しよう。

ところで、Appleユーザーは、従来は「キーチェーン」、現在は「パスワード」と呼ばれる純正のパスワードマネージャーがある。わざわざ他社アプリを使う意味は?と思われるかもしれない。

Apple純正のパスワードマネージャーには、次の大きなデメリットがある。

- 自分の所有するMac/iPhone以外から手軽にアクセスできない(i.e. 外出先問題)

- Safari以外のブラウザでスムーズに使わせてくれない(i.e. Chromeがメインブラウザの場合困る)

例えば、会社のオフィスにいる際、普段使っていないWindows PCで、急遽Amazonのアカウントにログインしたくなったら?また、海外旅行中に、友達のAndroidスマホを借りて、家族にメールを送りたくなったら?

Windowsでは「iCloud Passwords」というアプリが提供されているが、Android向けにはもはや提供されてすらいない。会社のWindows PCで、外部アプリをインストールする許可が得られなければ、ゲームオーバーだ。

パスワードマネージャーはとても便利なツールだが、自分自身はパスワードを全く覚えていないため、Mac / iPhoneが手元にない状況ではアクセスできないという欠点がある。

最悪の場合、非常に長いパスワードを、いちいちMacやiPhoneから目視で書き写す必要がある。

これがBitwardenであれば、社用PCのブラウザからBitwardenにログインし、ワンクリックするだけで全てのサービスにアクセスできるのだ。

Google Chromeなどの他社ブラウザを使いたい人、またスマホはAndroidだという人も、Bitwardenなら全てのプラットフォーム向けにアプリやプラグインが用意されている。

Apple端末に拘束されたくない人は、間違いなくBitwardenを使った方が良い。

NordVPN – 外出先でのWi-Fiセキュリティ & 海外限定コンテンツを楽しむ

カフェやレストラン、ホテルや空港・新幹線など、生活や仕事の至るところで、公衆Wi-Fiを利用する機会は多い。そんな現代人にとって、VPNは必須の自衛策だ。

カフェやホテルのWi-Fiパスワードは、長期間変更されていないバレバレのパスワードだったり、下手すると全く暗号化されていなかったりもする。

そんな公衆Wi-Fiで、仕事やプライベートの情報をやり取りするのはリスクだ。

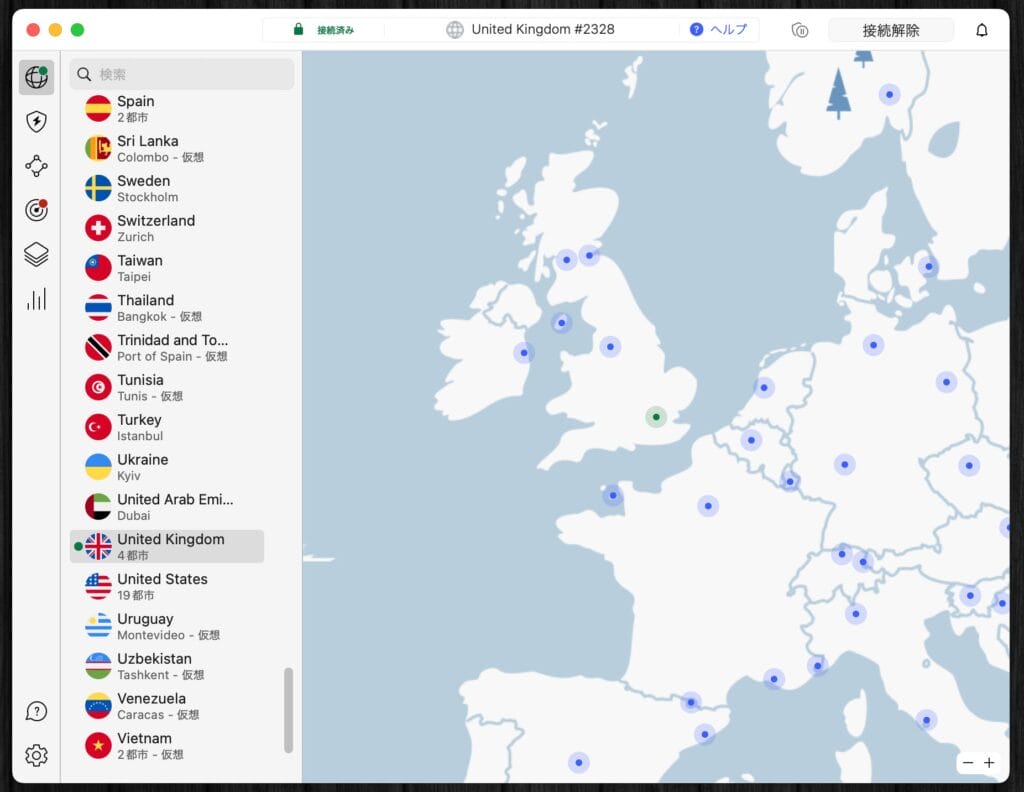

筆者は、外出時に公衆Wi-Fiを使用する際は、「NordVPN」を使っている。VPNとは、インターネット通信を暗号化されたトンネルを通して行う仕組みである。

カフェの公衆Wi-Fiを使っている時も、世界中にあるNordVPNのセキュアなサーバーを中継地点としてネットに接続することで、通信を暗号化して傍受や監視を防いだり、自分が地球上のどこにいるかすらも隠すことができる。

プライバシー・セキュリティ関連のメリットに加えて、VPNのもう一つの大きな利点が、NetflixやAmazon Prime Videoなどの地域制限(ジオブロック)のあるコンテンツにアクセスできることだ。

日本にいながら、海外Netflix限定で配信されているジブリ映画を視聴できたり、日本未上陸の海外映画・ドラマを見放題だったり、ストリーミングサービスの楽しみが増える。

VPNは、オンにするとどうしても通信速度が低下するが、筆者が実際にいくつかのVPNサービスを試してみたところ、「NordVPN」の接続速度はかなり高速だった。

ただし、折角VPNを利用していても、VPN企業自体が通信内容を傍受・記録していたら、プライバシー保護の意味がなくなってしまう。

その点、「NordVPN」は、ユーザーの記録を一切保持しない強力なノーログポリシーを掲げており、定期的に第三者機関の監査を受けているので安心感がある。

世の中には無料で利用できるVPNもあるが、通信速度が非常に遅かったり、NetflixにVPNとバレており既にブロックされていたり、あまり使えないものが多く、有料なのはやむを得ないのが現状だ。

NordVPNの場合、長期プランなら70%を超える割引が受けられるので、月々に数百円とリーズナブルな価格で、外出中・出張中・旅行中の高速で安全なネット接続が保証され、おまけでNetflix, Hulu, Amazon Primeなどの海外限定コンテンツへのアクセスがついてくると思えば、お得感はある。

| プラン | 2年 | 1年 | 単月 |

|---|---|---|---|

| NordVPN ベーシックプラン | 430円/月 | 690円/月 | 1,790円/月 |

| NordVPN プラスプラン | 550円/月 | 830円/月 | 1,930円/月 |

| NordVPN コンプリートプラン | 690円/月 | 960円/月 | 2,060円/月 |

30日間の返金保証もあるので、まずはMacに入れてみて、使い心地を試してみてはいかがだろうか。

ちなみに、「プラスプラン」を選ぶと、パスワード管理アプリ「NordPass」も付帯するので、格安でパスワードマネージャーも兼ねることも可能だ。

豆知識:VPNで海外のサーバーを選び、NetflixにログインしようとしてもVPNとバレてブロックされる場合は、一度ブラウザーのクッキーを削除し、別の国/街のサーバーに切り替えてから、再度チャレンジしてみると高確率で繋がる。118カ国7,000以上のサーバーを選べるNordVPNならば、大半のストリーミングサービスは突破できるはずだ。

文章を書くことに特化したMacアプリ

Macは、スティーブ・ジョブスがフォントにこだわっていたように、非常に美しいフォントで文字を入力することができるのも魅力の一つである。

そうした初期のブランドコンセプトもあってか、現在でもサードパーティーの開発者が、Mac向けに美しく多機能なテキストエディターを多数開発してくれている。

単なるテキストエディターなのに、こんなに種類があるのはなぜなのか理解できない人もいるかもしれないが、それぞれのアプリが特有の機能を押し出しており、実際に使ってみればその魅力がきっとわかるはずだ。

筆者は、腰を据えて文章の執筆やノートの作成にあたるときは「Obsidian」を使い、突発的なメモには「iA Writer」を使うというように、複数のアプリを使い分けている。

ぜひ、ここで紹介するテキストエディタの中から、あなたのお気に入りを見つけてみてほしい。

Obsidian – 圧倒的な拡張機能と美しいインターフェースの「ローカル」エディタ

Obsidianは、シンプルなプレーンテキストファイルを使ってノートを整理・管理できる、総合ナレッジマネジメントツールだ。

無料で全ての機能が利用でき、非常に多彩な拡張性があり、筆者が最もおすすめしたいアプリの一つだ。

最も重要なObsidianの特徴は、作成したノートが、ローカルのフォルダに、プレーンテキスト形式(.mdファイル)で保存される、ということだ。

EvernoteやNotionなどのサービスは、自社サービス独自の仕様でクラウド上にノートが保管されるため、当該企業がサービス終了した場合、全てのデータへのアクセスを失う恐れがある。

一方Obisidianは、プレーンテキスト形式で、ユーザーの手元にファイルの実体が存在している。

ということは、Obsidian以外のアプリでもノートを開けるのはもちろんのこと、メールに添付したり、Githubで履歴管理したり、iCloudやDropboxなど他社クラウド上に保管したり、なんだってユーザーの思い通りになるということだ。

このことは、後で紹介する「Claude Code」や「ChatGPT Codex」など、ローカル環境のコードベースを理解・編集できるAIエージェントツールと組み合わせる上でも非常に役立つ。

ちなみに、プレーンテキストといっても、テキスト装飾が利用できない訳ではない。

テキスト、リンク、コードを組み合わせた上の画像のようなノートも、美しい見た目で整理されているが、Wordのような複雑な操作は不要で、キーボードで打ち込んでいくだけで簡単に作成できる。

これは、Obsidianが「Markdown」という簡単にテキスト装飾ができる記法(*で太字、ハイフンで箇条書きなど)を用いているためだ。Markdownの魅力は、以下のような点が挙げられる。

- Microsoft Wordと比べて圧倒的に軽く、テキストをサクッと書き出すのに向いている

- 「#」や「*」などの装飾タグを簡単に覚えられる

- どのようなアプリに移しても再現性がある(高い互換性&レイアウトが崩れない)

また、Obsidianには、ノート同士を自由に結びつけられるリンク機能と、その視覚的な表示(グラフビュー)など、ナレッジベースとしての機能も充実している。

ノート内で他のノートに言及するだけで、関連するノート同士を紐づけることができ、視覚的に知識のネットワークを整理できる。

また、キャンバスと呼ばれるファイル形式を使えば、フロー図・マインドマップも、Obsidianの内部で作成することができる。このキャンバス形式のファイルも、オープンソースでObsidianによって開発されており、他のアプリでも表示できる。

Obsidianには700以上のコミュニティープラグインがあり、ユーザーが開発した様々なプラグインを利用できるのも大きな魅力だ。自分の使い方に合わせて、機能を拡張することができる。

カレンダーやトヨタカンバン方式のタスク管理、スプレッドシートなど、さまざまなツールをObsidianの中に組み込んで、ワンストップで情報を扱える。

Obsidianは自分だけのナレッジベースを自由自在に構築できる、究極の情報整理ツールだ。

Macユーザーであれば、美しいタイプフェースに惹かれる心は持っているはず。是非一度、Obsidianを体験してみてほしい。

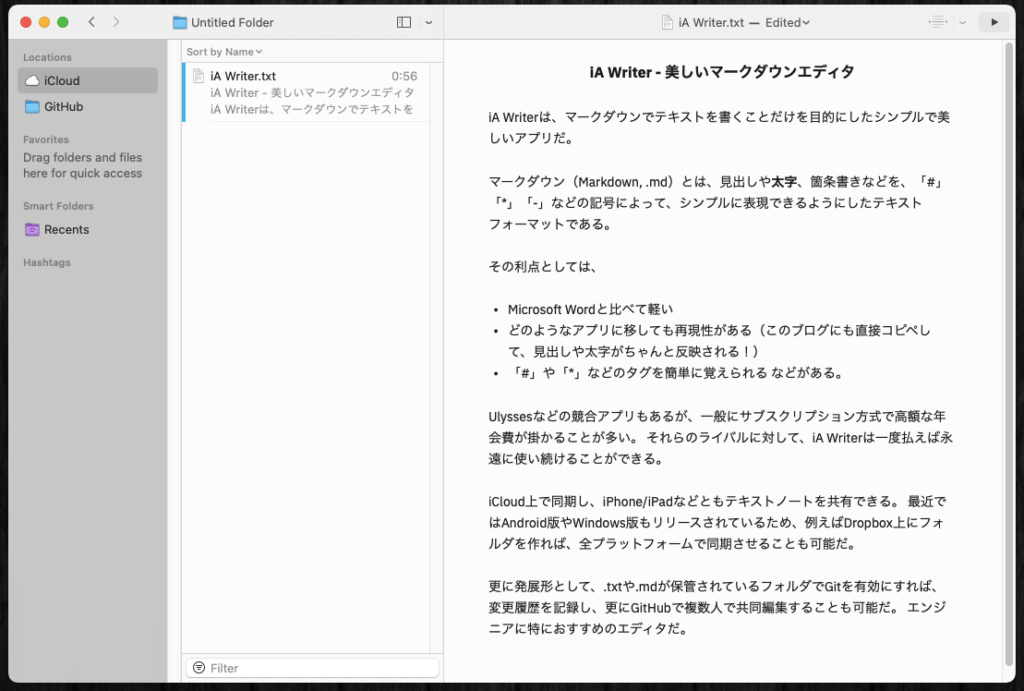

iA Writer – 美しいマークダウンエディタ

iA Writerは、テキストを書くことだけを目的にしたシンプルで美しいアプリだ。

とにかくインターフェースに邪魔するものがなく、1段落1段落にフォーカスし前後の段落を見えにくくする機能など、文章を集中して書きたい人のための機能が充実している。

また、Obsidianと同じくMarkdownを採用しており、テキストの装飾も簡単にできる。

Obsidianでも説明した通り、マークダウン(Markdown, .md)とは、見出しや太字、箇条書きなどを、「#」「*」「-」などの記号によって、シンプルに表現できるようにしたテキストフォーマットである。

Ulyssesなどの競合アプリもあるが、一般にサブスクリプション方式で高額な年会費が掛かることが多い。

それらのライバルに対して、iA Writerは一度払えば永遠に使い続けることができる買い切り方式なのも嬉しい。

Obsidianと同じく、ファイルの実体がユーザーの手元にあるため、例えばDropbox上にフォルダを作れば、Windows版のiA Writerとノートを同期させることも可能だ。

iA WriterもObsidianも、Markdownを利用しており、プレーンなテキストファイルとして自分のMac内の好きな場所に保存できるため、両方のアプリで、同じファイルを開くことも可能だ。

ナレッジベースとして高機能なObsidianか、シンプルに執筆に集中するためのiA Writerか、それぞれのアプリの得意分野を活かして、使い分けてもいいだろう。

iA WriterにあってObsidianにない機能としては、WordpressなどのCMSに、執筆しているMarkdownファイルをそのままアップロードする機能などがある。

Obsidianでは、このPublish機能は有料でサブスクリプションが必要になるため、買い切りで利用できるiA Writerはありがたい。

AIアシスタント/エージェントを使いこなして生産性を爆上げ

ChatGPTを皮切りに、AIチャットやAIアプリが急速に発展してきたのがここ数年の大きなトレンドの変化だ。

Mac向けにも、ChatGPTやGeminiなどの定番のAIアプリはもちろんのこと、既存サービスがAIによって大幅に機能強化されたアプリが多数登場している。

ここでは、Macユーザーが是非とも入れておきたいAI系のアプリ・生産性ツールを紹介する。

ChatGPT / Gemini / Claude – どれか一つは課金すべき鉄板AIアプリ

OpenAIが開発するChatGPT、Googleが開発するGemini、Anthropicが開発するClaudeは、少なくともどれか一つは日常的に使いこなしておきたいAIチャットアプリだ。

中でも、有料版で使える各社のトップモデルは、やはり性能がずっと高い。

AIチャットは、日常の疑問や相談から、ドキュメント作成やコーディングまで、幅広い用途で活用しうるが、中途半端なクオリティの出力を得てもあまり使い道がないので、やはり日々最高性能のモデルを使い続けるべきだ。

無料版の厳しすぎる利用上限を我慢しながらちょいちょい使うよりも、どれか一つに課金をして、仕事や研究の中心に据えるレベルでガンガン利用すべきだと筆者は考える。

筆者は全てに同時に課金しているが、いずれのアプリも月額2〜3千円かかるので、初心者は一つに絞って利用するのが現実的だろう。

大規模言語モデルは日進月歩の世界で、先月までのトップ性能があっという間に他社に上書きされるため、どれを使っても良いっちゃ良い。どれか一つをあえて選ぶとすると、以下のような選定基準になりそうだ。

- ChatGPT:「迷ったらこれ」と言える汎用性。モデル性能も常に上位であり、さらにDeep ResearchやCodexなどの付帯機能も手堅い。AIの最先端にとりあえず触れられるオプション。

- Claude:「Claude Code」というコーディングツールが強い。プログラマーや、Obsidian連携(後述)を活かしたいビジネスパーソンに向く。

- Gemini:Google系のサービスと相性が良い。Geminiに課金すれば「NotebookLM」も付帯する。Googleヘビーユーザー/Androidユーザーはコスパ高い。

月替わりで1つずつ課金して、3ヶ月で一周、気に入ったものを使い続ける、というのもありだ。

ちなみに、筆者の利用頻度は、2026年1月時点で、以下のようになっている。

- 日本語の文章作成:ChatGPT>Gemini>Claude

- コーディング:Claude=ChatGPT>Gemini

- 日常の調べ物:ChatGPT=Gemini>Claude

Comet / Atlas / Claude for Chrome – 検索体験・ブラウザ体験もAIが革新

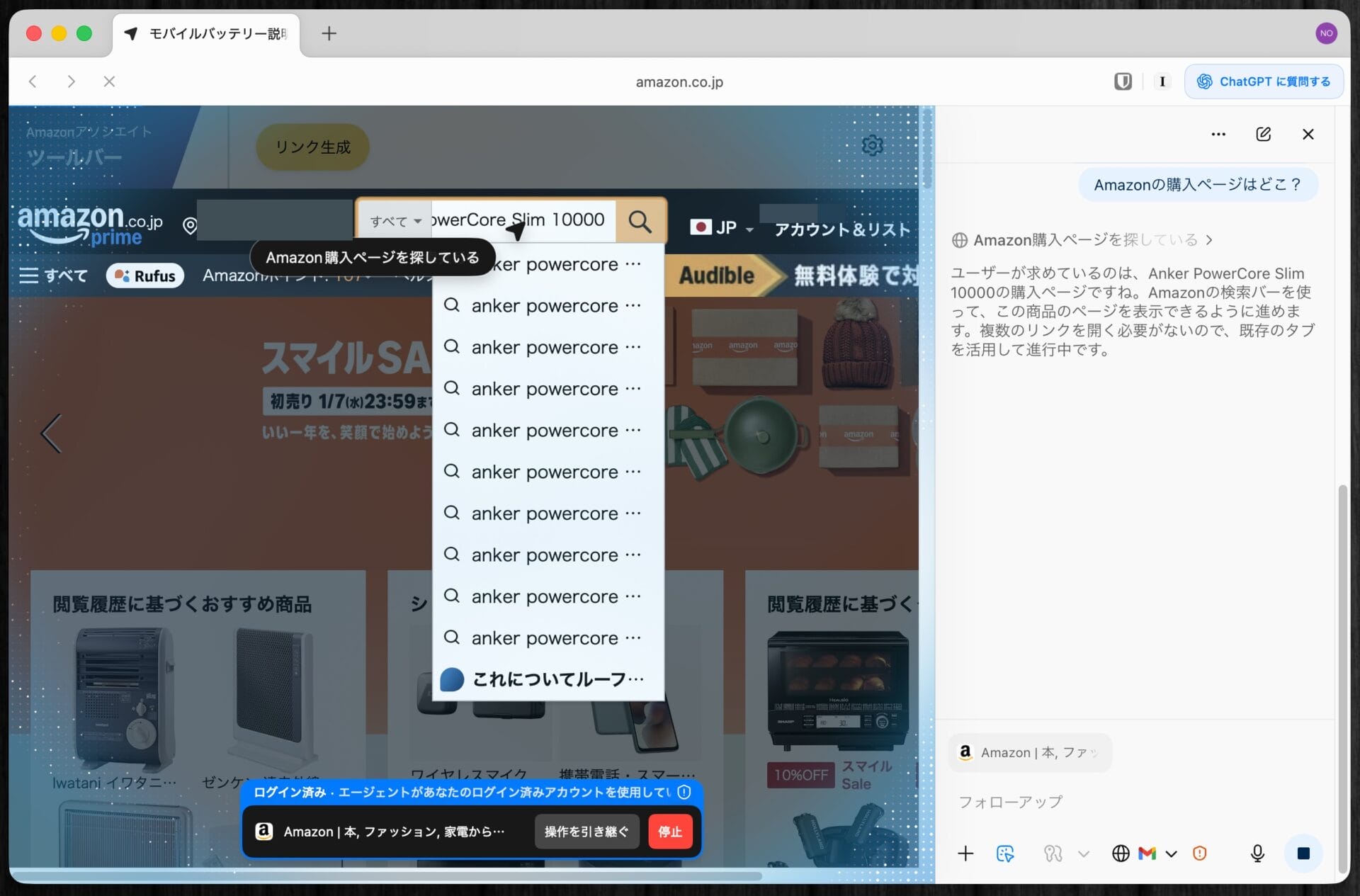

最近のAIモデルは、ChatGPTなどのチャットインターフェースを離れて、SafariやChromeなどのWebブラウザでの「検索」「調べ物」「作業」を代行できるレベルにまで進歩している。

ブラウザそのものがAIと一体化して、ページを読んで、まとめて、次のアクションまで提案してくれる体験は、従来のような断片的なキーワードで「ググる」体験とは全く異なるものだ。

代表例として、以下の3つのアプリ・ブラウザ拡張機能が存在する。

- Perplexity Comet(Webブラウザ)

- ChatGPT Atlas(Webブラウザ)

- Claude for Chrome(ブラウザ拡張機能)

いずれも、実行できることは似通っている。少しずつ機能や実装の違いはあるが、大筋では以下のようなことが実現できる。

- 検索バーでの検索が、Google検索ではなく、AIによるリサーチ結果の要約表示がデフォルトになっている(CometとAtlas)

- ブラウザ上でいつでもAIアシスタントを呼び出し、閲覧中のページをコンテキストとして、要約・翻訳・追加質問が可能(3種共通)

- 単なるチャットを超えて、フォーム入力、スライドの編集、買い物の代行など、ブラウザを「人間に代わって操作する」ことすらも可能(3種共通)

AtlasはChatGPTに、Claude for ChromeはClaudeのサブスクリプションに、それぞれ含まれているので、すでに課金中のサービスがあれば、それを選べば良い。

例えば、ChatGPT Atlasを実際に使ってみた様子が以下である。

Amazonで一番売れているモバイルバッテリーを聞いてみると、リサーチして該当する製品名を見つけ、さらにAmazonの商品概要ページに移動するための検索入力・マウスクリックまでAIがオートパイロットで実行してくれる。

また、どんなWebページを閲覧している時でも、サイドバーにAIアシスタントを表示して、閲覧中のページについて要約を依頼したり、追加で質問したりといったことが可能である。

いずれも、Webページの内容をいちいちAIアプリ側にコピペする、という手間が削減でき、ブラウザ上でAIとのやり取りを完結できるのが魅力である。

それぞれ開発の初期段階にあり、新機能が日々追加されているので、それぞれ使ってみてどんなことができるか体感してみると良い。

筆者的に、実用面で最も便利だった使い方の例としては、Gmailを開いた状態で、例えば「購入履歴から去年買った服のサイズを調べて」と指示してみると、過去メールを大量に読み込んでサイズ情報だけを抽出して整理してくれる、といった用途だ。

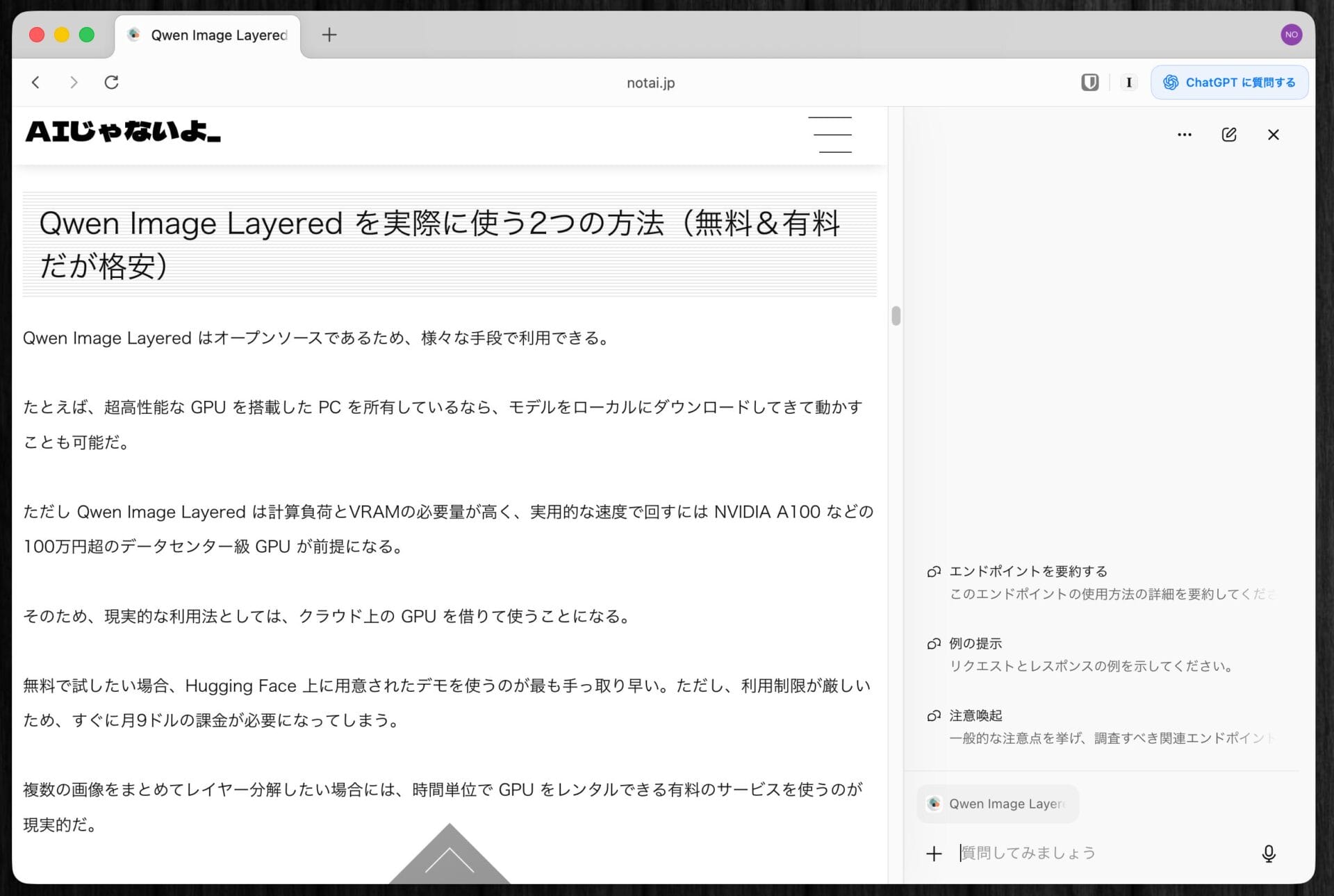

Claude Code / Codex – Obsidianと組み合わせ最強の「第二の脳」完成

エンジニアでない限り馴染みがないツールであろうが、「Claude Code」および「ChatGPT Codex」は、コーディング以外のビジネスタスクにも活用しうる最強のAIエージェントアプリだ。

これらは、ChatGPTなどのチャットUIを超えて、開発環境で実働してくれる「コーディングエージェント」である。

本来の用途としては、開発中のソフトウェアのプロジェクト全体・コードベースを読み込ませ、バグの修正をさせたり、新規の機能を実装させたり、AIにプログラミングをさせるためのツールだ。

しかし、これはコード以外の分野にも応用可能である。

AIエージェントの本質は、フォルダ全体を読み込んで、フォルダ・ファイルの構造や内容を理解した上で、実際にそれらのファイルを編集し、実際に「作業を前に進めてくれる」ことにある。

ということは、プログラムコードに限らず、日々の議事録やノートをテキストファイルで保管しておけば、それらをAIエージェントに読み込ませることで、自分に代わってアジェンダや資料を作成したり、メールを執筆したり、一緒にアイディアを考えたりしてくれるのだ。

例えば、上の画像のように、日々の学習メモなどを全部突っ込んだフォルダをVisual Studio Codeで開き、Claude Codeプラグインに「Inboxフォルダのメモを要約し、移動先を提案して」と指示すると、AIがファイルの中身を読んだ上で、ネクストアクションを提案してくれた。

Visual Studio Codeは、プログラミング用のテキストエディタだが、普通のテキストファイルも表示・編集可能なので、非エンジニアでも、ノート・メモアプリとして使える。「Claude Code」も「ChatGPT Codex」も、Visual Studio Codeのプラグインとして、わかりやすいインターフェースで利用できる。

さらに快適にしたいなら、先に紹介したノート管理アプリ「Obsidian」が活きてくる。

先述の通り、Obsidianで編集するノートは、普通のフォルダ・ファイルとしてMac内に存在している。

ということは、Obsidianのフォルダを、Visual Studio Codeで開けば、Obsidianの保管庫を、AIエージェントが直接読込・編集してくれる環境が簡単に構築できるのだ。

イメージとしては、以下のようなワークフローとなる。

- Obsidianに、議事録・調査メモ・仕様・設計メモ・学びのログを全部突っ込む

- ObisidianフォルダをVS Code経由でAIエージェントに読ませて、日常のタスクを「丸投げ」する

- 「次に詰めるべき論点を洗い出して」

- 「過去のメモから関連箇所を引用して、提案書の骨子を作って」

- 「この仕様を満たす実装方針を、タスクに分解して」

Obsidianに蓄積した自分の知識を材料に、AIがタスクを遂行、成果物の完成まで持っていくことができる。

Macの基本機能を大幅強化&使いやすくするアプリ

Macは購入した直後からクリーンな見た目でありながら、ランチャーやトラックパッドなどの基本的な機能が充実しており、非常に快適に使うことができる。

出荷直後の状態で、純正アプリのみでも、とても快適に使えるのはありがたい。

しかし、先述の通り、Macの魅力はサードパーティーが開発したアプリも充実していることだ。せっかくならば、日常的に頻繁に使う機能を、これらのアプリを導入して充実させてみてほしい。

Alfred / Raycast – Macに必須の超多機能ランチャー

Alfredは、長年のMacユーザーなら誰もが神アプリと称える超有名アプリだ。

類似の機能を持つアプリとして「Raycast」もじわじわと人気を拡大しているが、筆者はAlfredを長年メイン使用しているので、Alfredの機能を中心に紹介する。

Alfred や Raycast の基本の機能は、アプリランチャー、すなわちアプリを簡単に起動するためのツールである。

筆者の場合、「Command+Space」キーを押すと、Alfredのコマンド入力ウィンドウがいつでもどこでも表示されるようにしている。

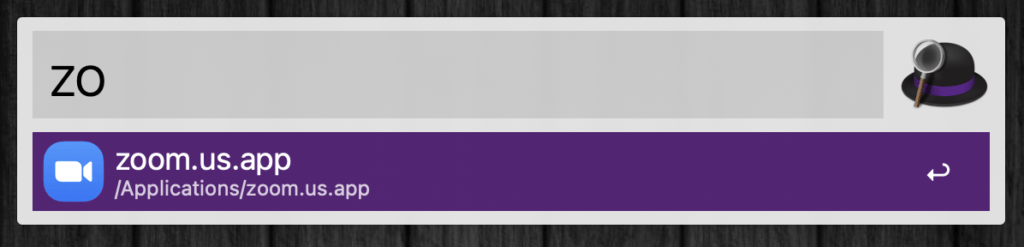

Alfredのコマンド入力ウィンドウに、例えば「zo」と打つと、直ちにビデオ通話アプリ「zoom」を起動することができる。

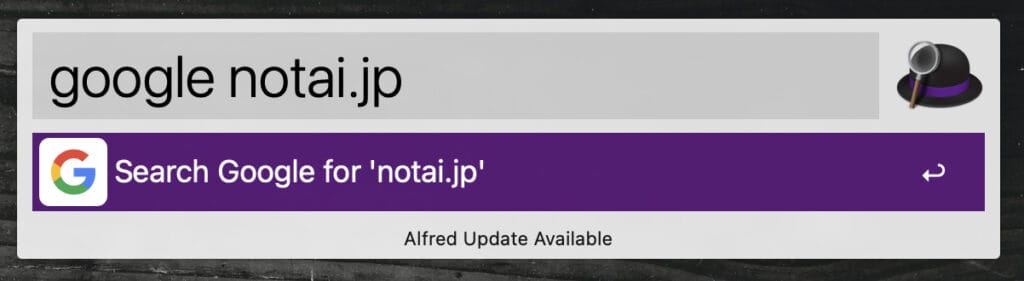

「Google “検索ワード”」と入力するだけで、ブラウザを開くことなくデスクトップから直接Google検索できるのも便利だ。

コマンド入力ウィンドウでは、「(10+8)*25」といった計算もできるし、「Define 英単語」とすれば辞書を引いてくれるし、「Find ファイル名」とすればMac内のフォルダやファイルを検索することもできる。

これを使いこなすと、アプリの起動から何からキーボードだけで完結するので、トラックパッド操作や、マウス操作、Macのアプリセレクタが、ほとんど必要なくなってしまう。

なお、Macに元から入っている「Spotlight」でも、アプリの検索〜起動であれば同じことを行うことができるため、これだけならAlfredは必要ない。

Alfredの強みは、こうしたランチャー機能だけでなく、Macユーザーに嬉しい多種多様な機能を備えていることである。

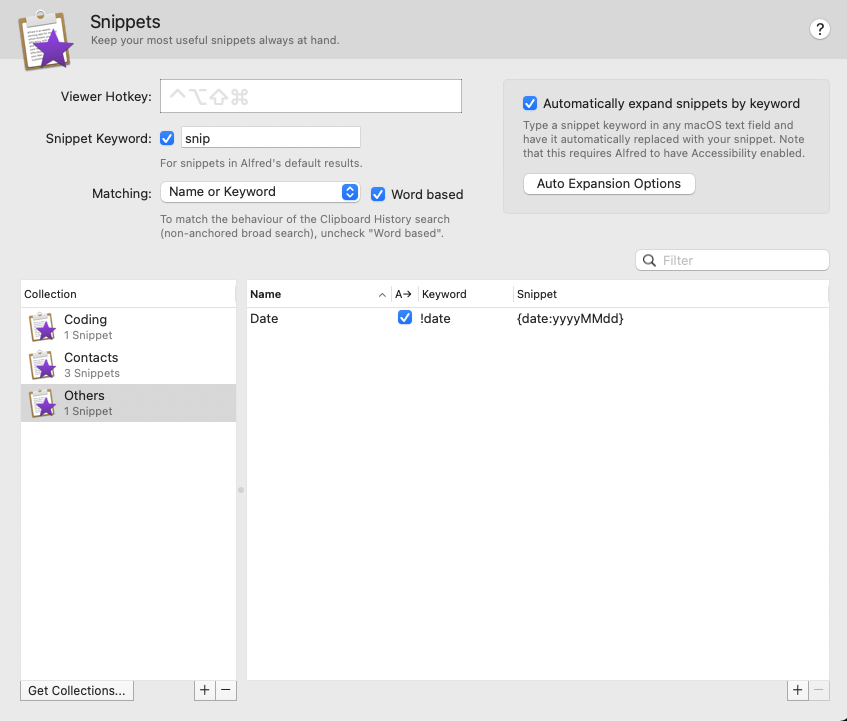

例えば、「スニペット」と呼ばれる定型文の自動変換機能が利用できる。

シンプルな例としては、「!gmail」とタイプすると、自分のGmailアドレスが瞬時に自動入力されるようにすると便利だ。

これだけだとユーザー辞書機能と変わらないと思われるかもしれないが、もう少し工夫をすると、システムから取得した時刻情報を、事前に指定した形式で出力することなどもできる。

筆者の場合、「!date」とタイプすると、その日の日付(20231125)が瞬時に入力されるようにしている。

ファイル名にこの形式で日付をつけ整理するようにしているので、非常に便利だ。

もちろん、よく使うプログラミングコードなど、より高度な設定をすることもできるし、「大変お世話になっております。」とかメールでよく使う文章をスニペットとして登録してもよい。

他にも、一定の作業を自動化するワークフロー機能もあり使いこなすと相当な仕事効率化が可能だが、紹介しだすとキリがないので、以上の基本的な機能の紹介に留める。

シングルライセンスで34ユーロ、ライフタイムライセンスで59ユーロと、円安下ではそれなりに高額だが、ひとまずトライアルから使ってみることを強くオススメする。

長くMacを使うのであれば、Alfredを入れて、作業効率を高めることの蓄積効果は、十分ペイするほど大きい。

BetterTouchTool – トラックパッドを更に超絶便利に

これもまた、有料ではあるものの、このアプリなしではMacとは言えないレベルのド定番アプリである(言い過ぎ)。

その名の通り、トラックパッドでのタッチ操作をさらに高度にするためのアプリだ。トラックパッドを操作する指の本数やジェスチャーに対して、ショートカットを割り当てることができる。

非常に感度が高く使いやすいことで知られるMacのトラックパッドが、さらにレベルアップする。

筆者の場合は、次のアクションを登録している。

特にトラックパッドだけで作業をしなければならない外出中のラップトップ環境においては、これらのジェスチャーが使えることが作業の効率に大きく影響してくる。

| トリガー | 割り当てアクション |

|---|---|

| 4本指で下方向スワイプ | アプリを閉じる |

| 3本指で下方向スワイプ | ウィンドウを閉じる |

| 3本指でクリック | 新規タブでリンクを開く |

| TipTap(3本指のうち2本を固定)で左タップ | 戻る |

| TipTap(3本指のうち2本を固定)で右タップ | 進む |

| TipTap(3本指のうち2本を固定)で真ん中タップ | 新規タブを開く |

| TipTap(2本指のうち1本を固定)で左タップ | カーソルの下の単語を辞書で検索 |

| トラックパッドの左下クリック | RGBカラーピック |

また、もう一つ嬉しい機能として、ウィンドウの自動リサイズ機能がある。

macOS Sequoiaになって、ようやくMac純正の機能として追加された「ウィンドウのタイル表示」と同等の機能だが、Better Touch Toolに長年実装されていた。

Macのタイル表示機能と比べ、はるかに高速で感度が良く、Sequoiaになって以降も筆者はBetter Touch Toolのウィンドウスナッピング機能を使い続けている。

これは、アプリのウィンドウを画面の端っこまでドラッグしていくと、画面の左右50%やフルスクリーンなど、自動的にリサイズしてくれる機能だ。

リサイズの比率は設定によって更に細かく変更できる。

Macで文章作成などの作業をしている際に、WordとChromeを横に並べて見たい、など、画面を均等に2分割して使用したいシーンは多い。このリサイズ機能も、BetterTouchToolの中で非常に多く利用している機能である。

2年ライセンスが10ドル、ライフタイムライセンス(一生アップデートされ続ける)が僅か22ドルなので、長期間使いそうな人はライフタイムライセンスを買ってしまうのが良い。

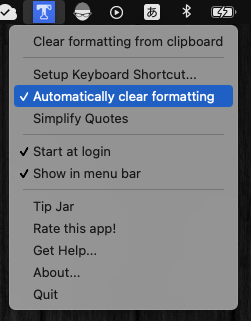

Get Plain Text – コピペするテキストから無駄な装飾を消去

テキストをコピペしたとき、フォントサイズや太字などのフォーマットまでコピーされてしまって、面倒な思いをしたことはないだろうか?

例えば、Gmailでコピペを組み合わせながらメールを送ると、文章の途中でフォントのサイズや色が少し変わってしまっていたり・・・。はたまた、Wordで文書を作っている時、見出しにした部分を本文にコピペすると、本文が勝手に見出しに変わってしまったり・・・。

Get Plain Textは、そんな悩みを解決してくれる。

コピペをするとき、常にプレーンなテキスト(フォーマットが付いていない文字データのみ)にしてくれるのだ。

もちろん、Excelの表をコピペするときなど、フォーマットを残しておきたい時は、一時的にこのアプリをオフにするのも簡単にできるので困らない。

「自動消去」のチェックを外しておけば、フォーマットを残してコピペすることができ、またプレーンに戻したければ、再び「自動消去」にチェックを入れておくようにする。

筆者は、Macを起動したら勝手にGet Plain Textも起動するように設定しており、常にオンにして利用している。

もはやこれをシステムデフォルトにして欲しいくらいだ。まさに必須のアプリと言えるだろう。

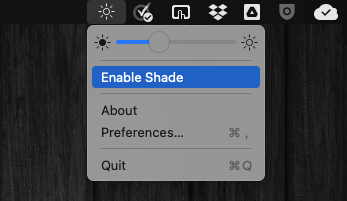

QuickShade – モニター画面を限界まで暗くする

Mac Bookを使用していても、外部ディスプレイを使用していても、明るさ調節は当然できる。

しかし、夜間に使う場合などには、限界まで暗くしていても、明るすぎると感じたことはないだろうか?

「まだ明るいな・・・下限を超えてもっと暗くできないの?」という悩みを解決するのが、「QuickShade」だ。

その名の通り、画面にシェードをかけてくれるかのように、真っ暗になるまで明るさを減ずることができる。

QuickShadeを起動するとタスクバーにアイコンが表示され、それをクリックすると、QuickShadeのオン/オフの切り替え、明るさのトグル調節ができる。

これによって、画面の明るさを限界を超えて更に暗くすることが可能になる。

夜間の作業時にも目に優しいのでオススメだ。

注意点としては、画面全体に透明なグレーの膜を映し出しているような状態なため、スクリーンショットを撮影すると、撮影した画像もグレーがかった感じで薄暗くなってしまう。

そのため、スクリーンショットを撮ったり、画面を録画したりしたい場合、一旦QuickShadeをオフにする必要がある。

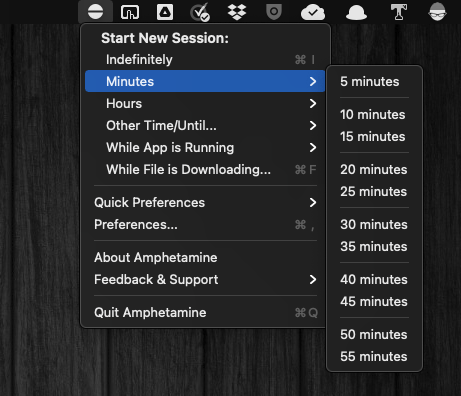

Amphetamine – Macをスリープさせない

アンフェタミンとは、ADHDなどの治療に用いられる、体内のドーパミンの量を増加させる薬剤である。

若干ジョークの効いた名前だが、このアプリはMacをスリープに入らせることなく、付けっぱなしにしておくためのものである。

Wi-Fi環境で大きなファイルをダウンロードしている場合など、なんらかの作業が完了するのを待っている場合に、Macに勝手にスリープに入ってほしくない場合がある。

Macのシステム設定でもスリープ時間の変更は可能だが、一々システム設定を開いて設定を変更するのも面倒だし、一度変更したのを忘れてそのままにしてしまうこともありうる。

Amphetamineは、分単位・時間単位や、特定のアプリが起動している間、といった指定ができるため、その時々のニーズに合わせて簡単に長短を変更できるし、設定の戻し忘れのリスクがない。

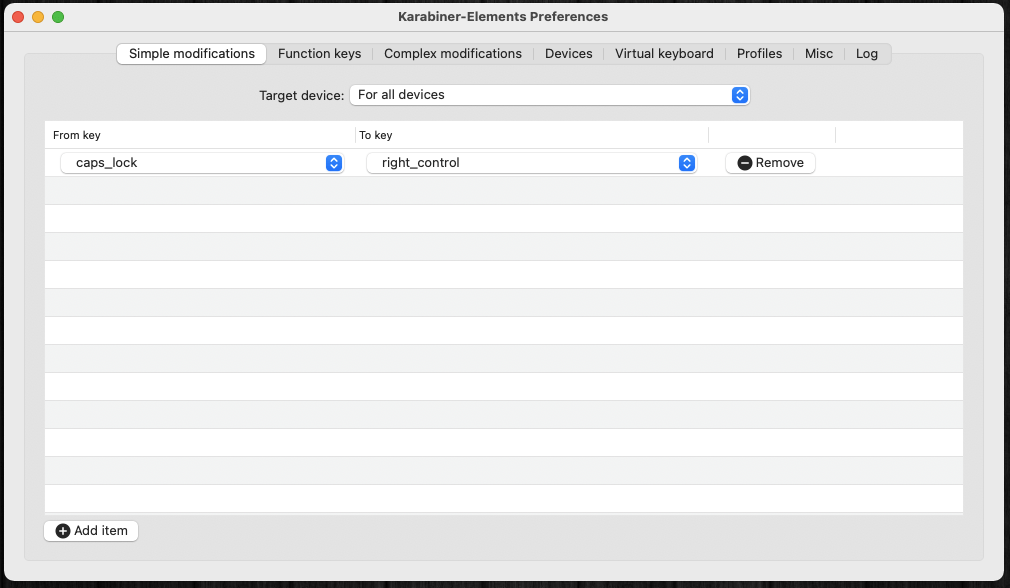

Karabiner Elements – CapsLockを追放!キーボードの変更が自由自在

Macに限らず、パソコンを使用していると、キーボードの中でCapsLockなど一生使うことのないキーが無駄になっていると感じたことはないだろうか?

そんな悩みを解決すべく、キーボードのキーの配置を、ソフトウェアで簡単に変更できるのがKarabinerである。

例えば、筆者の場合はCapsLockキーを、コントロールキーとして認識させるように変更している。

これによって、間違ってCapsLockを押したせいで英語が大文字になってしまい苦しめられることがなくなり、しかもコントロールキーとして、様々なショートカットを左手の小指でCapsLockキーを押すことで実行するなど、通常は使わないキーを有効活用することができる。

これ自体は、Macのシステム設定からも変更可能なのであるが、Karabinerの便利なところは、「Target Device」で特定のキーボードだけを指定できることだ。

例えば、Mac Bookのユーザーは、カフェなどでは本体内臓のキーボードを使用し、自宅ではWindows向けの外付けキーボードを使用する、ということがありうる。

このような場合、内蔵キーボードと外付けキーボードのキー配列が異なるため、それぞれ別のレイアウトに変更したくなるかもしれない。

Karabinerなら、そういった非常に細かいニーズにも応えられるのだ。

また、当然ながらCapsLockキー以外のキーもマッピングを変更できるので、Macのデフォルトの設定では変えられないようなことも実現できる。

例えば、ファンクションキーの割り当て変更もできるため、Fnの「巻き戻し」とか使ったことがないという人は、もっと自分が使う頻度の高い機能をFnキーに割り当てることができる。

筆者は、毎回Macを購入するたびに、まず最初にKarabinerを入れるくらいには多用している。

これと先に紹介したBetterTouch Toolを組み合わせると、キャプスロックキーを押しながらカーソルを移動すると、カーソルの下にあるウィンドウを自由に移動できるなど、様々な機能を実現することが可能である。Karabiner-ElementsとBetterTouch Toolは、筆者にとってMacと切っても切り離せない、必須中の必須アプリだ。

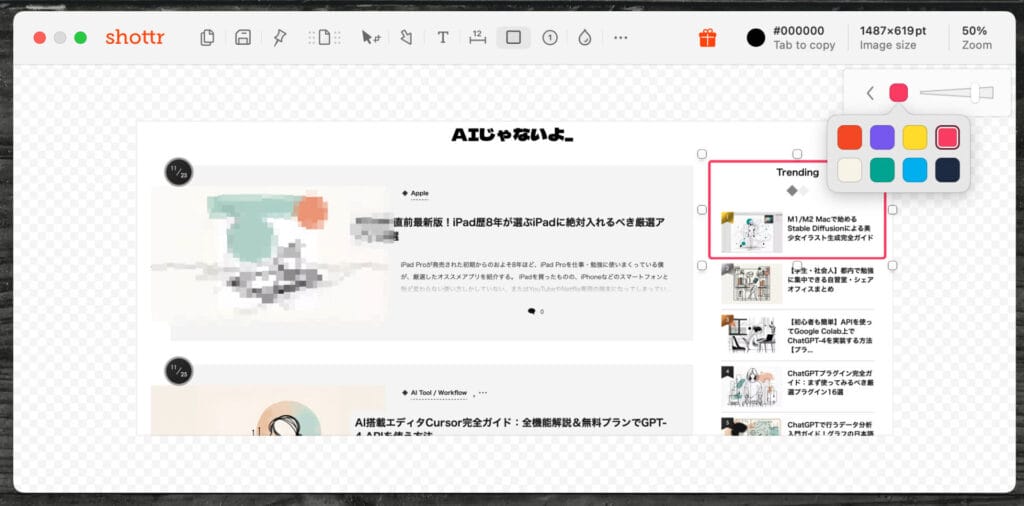

Shottr – Macのスクリーンショットを超便利に

スクリーンショットを撮って、同僚にWebデザインの指示を出したり、アプリの使い方を教えたり、ブログに載せたりと、他の人にスクリーンショットをシェアする場合には、モザイクをかけたり、テキストや矢印で注釈をつけたりといった作業が非常に頻繁に生じる。

Macのデフォルトのスクリーンショットは、撮った後にサムネイルをクリックすることで、一応編集ができるものの、個人情報をサクッと隠すためのモザイクなどの機能や、ルーラーなどの機能はなく、そこまで直感的に編集できない。

そのため、「Skitch」などの別の画像編集アプリを立ち上げ、モザイクをかけたり注釈をつけたり編集し、上書き保存する、という結構面倒なプロセスを踏まなければならなかった。

この点、「Shottr」は、スクリーンショットを撮ってから、編集して、他人に送信するまでのプロセスをめちゃくちゃ高速化・効率化してくれる素晴らしいアプリだ。

スクショを撮ると、その瞬間にShottrの編集画面が起動し、編集モードに入る。

編集が終わったら、ファイルの保存等をしなくても、直接ドラッグ&ドロップで編集後のファイルをメールに貼り付けたり、パワーポイントに貼り付けたり、ブログの編集画面に貼り付けたりすることができる。

スクショに写ってしまった個人情報にモザイクをかけるのも瞬時にできるし、ルーラー(定規)や吹き出しを使ってデザインに書き込みを入れることもスムーズにできる。

矢印や図形、テキストの挿入も容易なので、スクショを介したコミュニケーションに必要な機能が一通り入っている。

Shottrは、Command+Shift+1で全画面、Command+Shift+2で選択範囲のスクリーンショットを撮ることができる。

さらに、スクロールしながらのスクショ、時間差でのスクショ、ウィンドウを選択してスクショなど、高機能なオプションもついている。

Macのデフォルトのスクリーンショットのキーボードショートカットとも干渉しないので、注釈を入れたり共有したりしたいときにはShottrのショートカットで、それ以外の時にはMacのデフォルトのショートカットでと使い分けられるのも魅力だ。

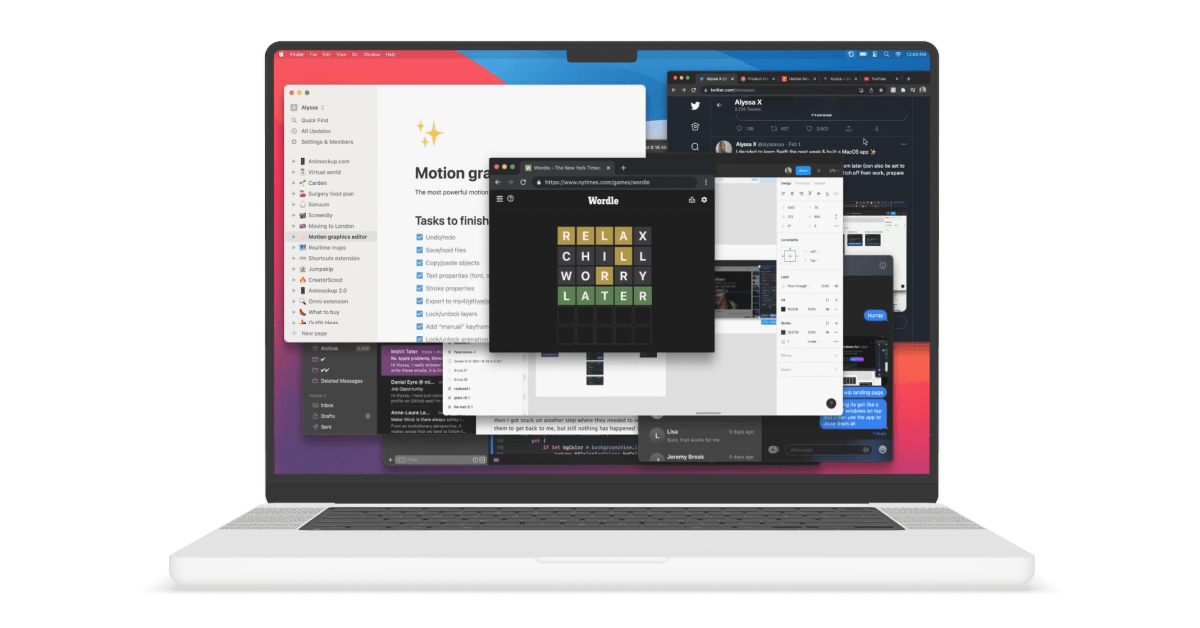

Later – 作業中のウィンドウを一時的に全部隠す

Laterは、現在開いているすべてのアプリとウィンドウを、瞬時に全て隠すことのできるアプリだ。

閉じるのではなく、単に隠すので、現在作業中の内容などを失うことなく、後で全てのウィンドウを瞬時に復活させることもできる。

Command+Shift+Lで、ウィンドウを全て隠し、Command+Shift+Rで、全てのウィンドウを元に戻すことができる。

これは、Web会議を行う場合に、それまで行なっていた作業を中断したくはないが、画面を共有するために念のためデスクトップを綺麗にしておきたい場合などに役立つ。

また、様々なデータを見ながらExcelで表計算をしている途中で、急遽別のWordファイルを作らなければならなくなった場合など、頭をある作業からある作業に一時的にさっと切り替えるような場合にかなり便利だ。

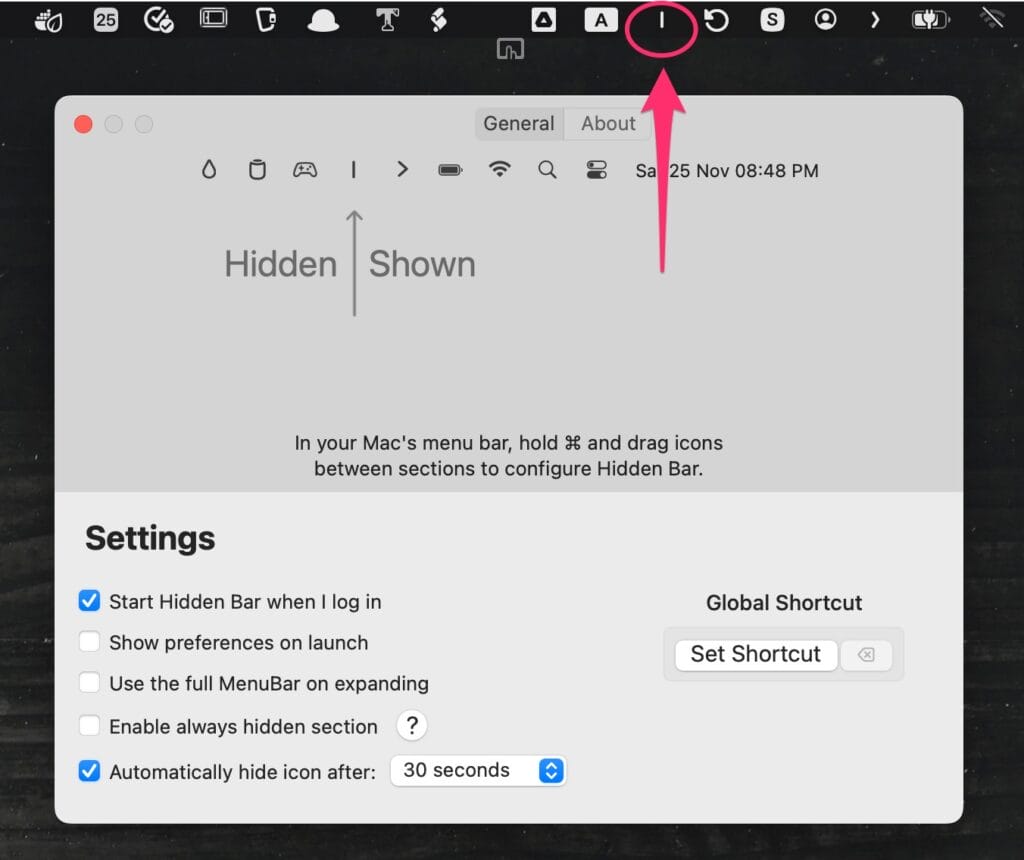

Hidden Bar – メニューバーカスタマイズの必須アプリ

Macを使い込んでいるうちに、多くの常駐アプリが増えてくると、メニューバーのアイコンが増えすぎて、スペースが足りなくなる場合がある。

上記で紹介してきたMacの基本機能を強化するアプリたちは、基本的に常駐なので、新しいアプリを次々導入しているうちに、あっという間にメニューバーが一杯になってしまうかもしれない。

また、Google Drive, Dropboxなどのクラウドドライブも大抵常にメニューバーに表示されるし、アプリによってはカレンダーなどがメニューバーに常駐する場合もある。

しかし、実のところ、常にメニューバーに表示しておいて欲しいアプリ/アイコンはかなり限られている。

表示しておきたいのはバッテリー、時刻、設定、Wi-Fiぐらいで、あとは隠しておいても正直問題ないように感じてしまう。

Hidden Barは、無料アプリながら、そんな希望を叶えてくれる優れもののアプリだ。

メニューバーに常時表示・非表示の境界線を設け、Commandキーを押しながらメニューバーのアイコンをドラッグ&ドロップすると、左側に追いやった不要なアプリを隠し、右側に持ってきたアプリを常に表示したままにしてくれる。

2021年に発売されたMac Book Proから、ディスプレイの隅まで表示領域を広げるために「ノッチ」が導入された。

これによって、画面のスペースは広がったものの、メニューバーがノッチに隠れてしまい、一部のアプリにアクセスできないという問題が生じることがある。

このノッチの問題にも、ある程度このアプリで対応することができる。

メニューバーとノッチの干渉の問題に対しては、「Bartender」という有料アプリも存在するが、こちらは3千円以上するなどかなり高額なので、無料アプリであるHidden Barの方がオススメだ。

ただし、Hidden Barも最後にアップデートされてから数年が経過してしまっており、完璧とは言えない。

代替として「Ice」というより高機能なアプリも存在する。Iceはオープンソースで現在もアクティブに開発されているが、高機能かつ発展途上なこともあり、Hidden Barほど動作が安定していないので、現時点では筆者のおすすめはHidden Barである。

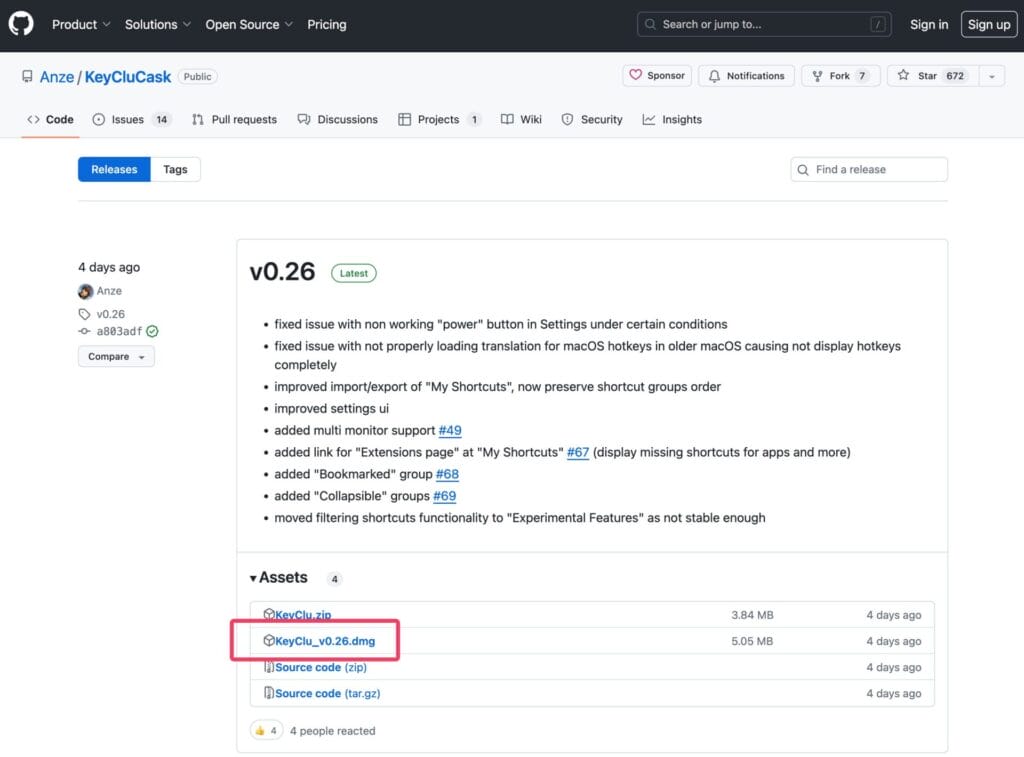

KeyClu for macOS – キーボードショートカットを一覧できるアプリ

Excelなどの表計算アプリや、Premierなどの動画編集アプリなど、様々なアプリケーションで、キーボードショートカットを覚えると、作業スピードが向上するため非常に便利だ。

しかし、アプリごとにショートカットは異なるし、どれがどのキーだったかなど、すぐに忘れてしまう。

「KeyClu」は、そうした悩みを解決してくれるアプリだ。キーボードショートカットの一覧を、いつでもどこでも表示してくれる。

Macのキーボードのコマンドキーを長押しすると、画面に現在開いているアプリ上で利用できる以下のようなショートカットの一覧を表示してくれる。

よく使うアプリであれば、これを見ながら徐々に覚えていけば、そのうちキーボードショートカットを使いこなせるようになるだろう。

こうしたキーボードショートカットを表示するアプリは、かつては「CheatSheet」というアプリが存在したり、何かと新しく開発されては更新が終了されて使えなくなってしまうことがあった。

「KeyClu」は、オープンソースで開発されているために、Github上にアプリもソースコードも無料で公開されており、仮に現在の開発者が更新をやめてしまったとしても、この先も誰かが開発を続けていってくれることが期待できる。

Githubで公開されていることもあって、若干ダウンロード方法に戸惑うかもしれないが、通常のアプリと同じく、.dmgファイルを入手して、簡単にインストールできるので安心してほしい。

GithubのKeyCluのレポジトリで、以下の「Releases」ページを開き、画面下部にあるKeyClu_v0.26.dmgのような名前の.dmgファイルをクリックしてダウンロードすればいいだけだ。

ドキュメント管理・プロジェクト管理に便利なMacアプリ

ここまでは、キーボードショートカットやトラックパッドなど、Macの基本機能を効率化・快適化するためのアプリ群を紹介してきたが、ここからはさらに踏み込んで、Macでプロジェクトやドキュメントを管理するにあたって便利なツールを紹介する。

これらを使いこなせば、仕事はもちろんのこと、勉強や大学での学生生活などでも、Macのポテンシャルをフル活用できることだろう。

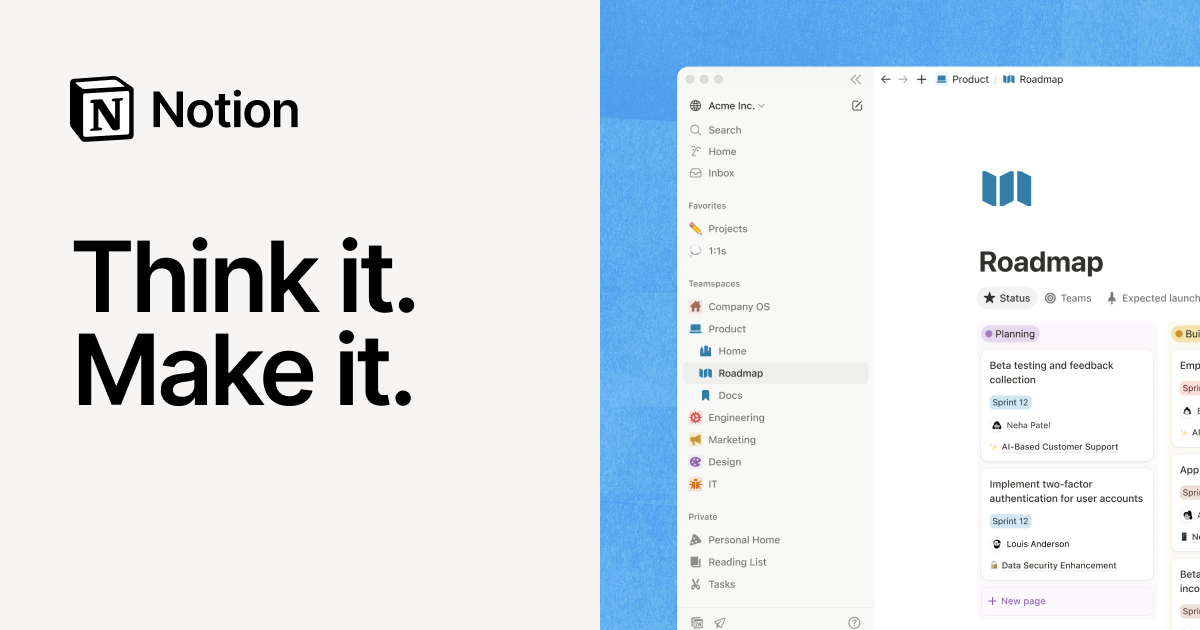

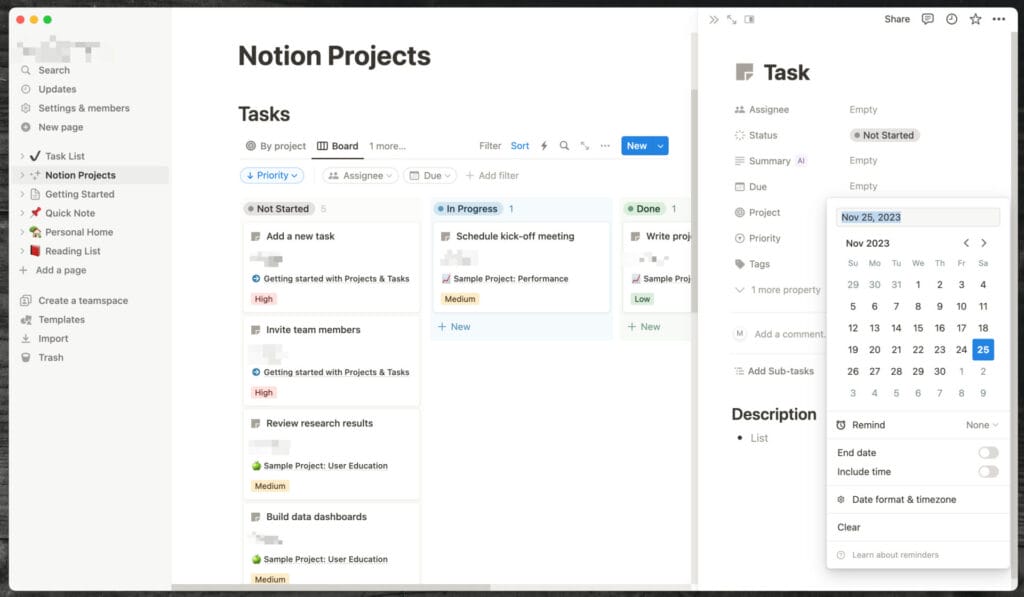

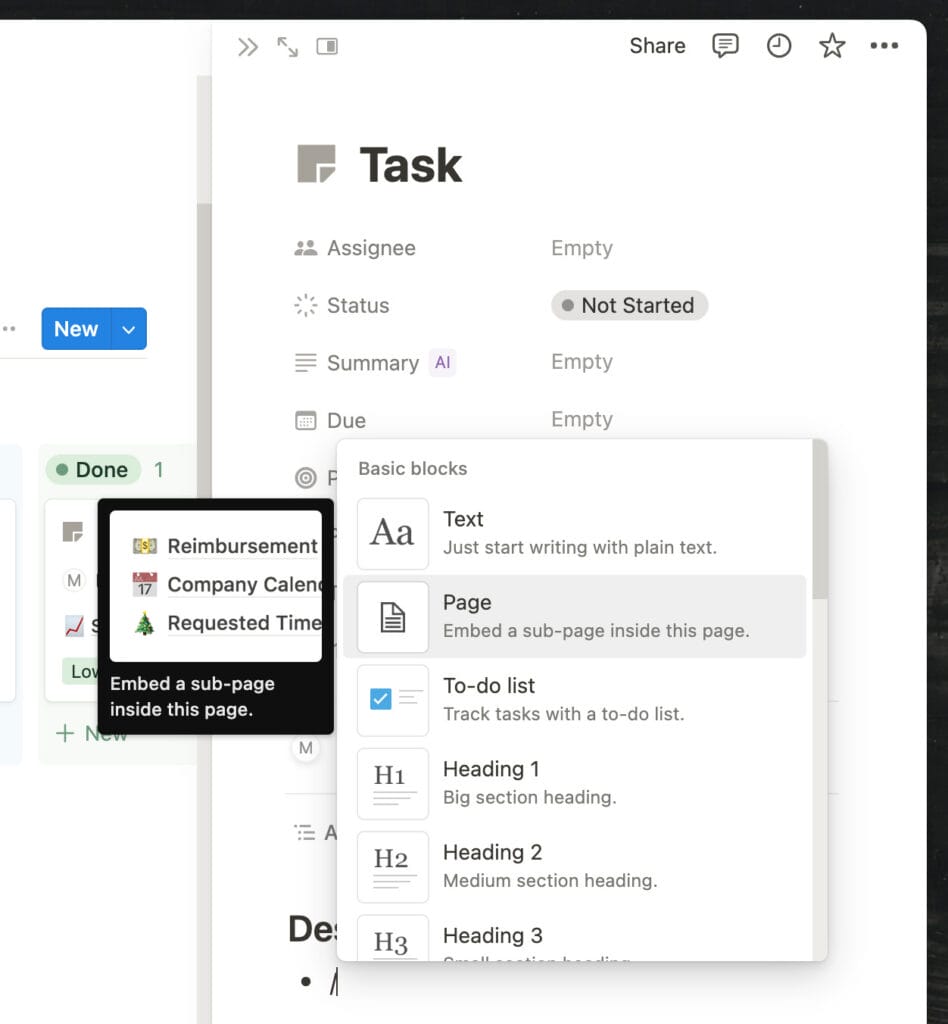

Notion – 究極のノート・プロジェクト管理アプリ

Notionは、Evernoteを強化したようなめちゃくちゃ高機能なノートアプリと、AsanaやTrelloのようなプロジェクト管理・タスク管理ツールと、スプレッドシートを全て合成して作られたようなオールインワンノート・データベースアプリだ。

かつてはEvernoteがノートアプリの決定版という感じだったが、最近ではEvernoteのユーザーも減少しているようで、Notionに乗り換えたと聞くことも多くなってきている。

一見すると普通のノートアプリのようだが、ノートの中にサブノートを作ってリンク構造を作れたり、ノートの途中でおもむろにテーブルやコードを埋め込めたり、外部リンクがサムネ付きでいい感じに表示されたりと、非常に高機能だ。

Notionには様々なテンプレートがあり、通常のノートブックのようなテンプレートから、チームで複数人で使うプロジェクト管理ツールのようなテンプレートまで、あらゆる便利な使い道が用意されている。

例えば、以下は通常のノート風のテンプレートで、通常のテキスト、タスクのチェックボックス、サブページへのリンク、Pythonコード、テーブル、外部リンクなどが埋め込まれたものの例だ。

情報を1箇所にまとめて管理しておきたくて、ノートアプリを探している人は、とりあえずNotionを選んでおけば、機能が不足して困ることはないだろう。

もう一つの例として、プロジェクト管理のテンプレートを見てみよう。

ぱっと見、TrelloやAsanaなどのプロジェクト管理ツールなどと見分けがつかないインターフェースだ。

プロジェクト内のタスクの一覧をカンバンボードで表示したり、一覧表示して割り当てられたユーザーでフィルタをかけたり、タスクごとに優先順位や担当者、締切日を設定したりすることができ、見た目だけでなく機能面でも十分な機能が備わっている。

他の人を招待して複数人で編集・作業することもできるので、会社のチームのメンバーのタスク管理などもこれで行うことができてしまう。

通常のノートと同じように、ノートの中にサブノートを作る、といったようなページ同士のリンクも可能なので、タスク単位でページを作成したり、タスク単位でTo-doリストを作成したり、カスタマイズの幅はまさに無限大だ。

しかも、ファイルのアップロード量などに制限はあるが、基本的な使い方では無料のまま使い続けることができる。

ファイルのアップロードが無制限になる有料プラン(Plus)でも月8ドルと、機能に対してはかなり安価になっている。

とはいえ、あまりに高機能すぎて尻込みしてしまうユーザーもいるかもしれない。

もちろん、基本的なノートアプリとしての機能を使うだけでもMac、iPhone、iPadでノートを同期できて非常に便利ではあるのだが、せっかくであれば、Notionが備えているデータベースの機能をもっと活用したい。

Notionはあまりに奥深いため、YouTubeには多数のチュートリアル動画がかかっているし、もちろん書籍も多数販売されている(Amazonで検索した例)。

こうした書籍を一つ買ってみて、基本的な機能を把握した上で使い始めれば、Notionが持っている魅力を十分引き出せることができるかもしれない。

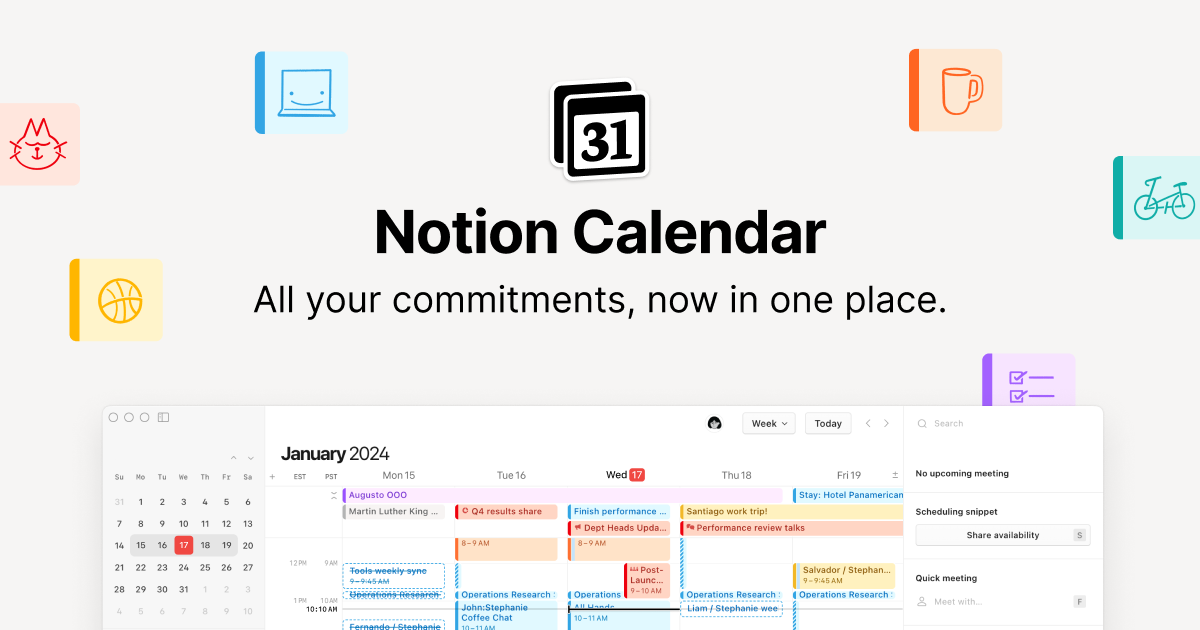

Notion Calendar – Notionが買収した美しすぎるカレンダーアプリ

元々「Cron」という名称で開発されていたカレンダーアプリだが、Notionが買収し、現在はNotion Claendarとして無料で利用することができる超高機能なカレンダーアプリだ。

Googleアカウントなどでログインできるので、今使っているカレンダーをそのまま同期しながら、美しいインターフェースで予定を管理することができる。

Notionが買収したおかげで、Notionとも統合された機能が色々と用意されており、Notionユーザーであれば、迷いなくNotion Calendarを使ってみてほしい。

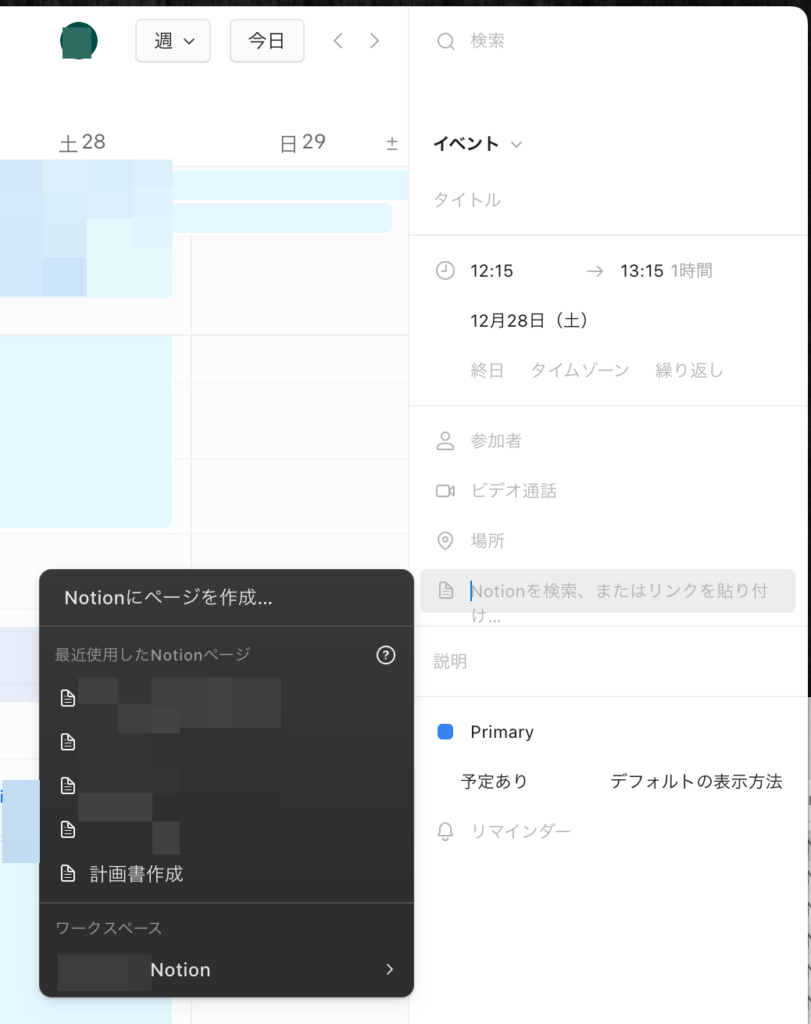

例えば、それぞれの打ち合わせの予定に、Notionのページを紐付けることが可能になっており、打ち合わせ中に皆で共同編集するNotionのページなどを、個別の予定とリンクすることも可能だ。

さらに便利な機能として、人と予定調整を行う場合に、自分のカレンダーの空いているところの時間を箇条書きに書き出すのも非常に面倒だが、Notion Calendarだとそれを半自動化できる。

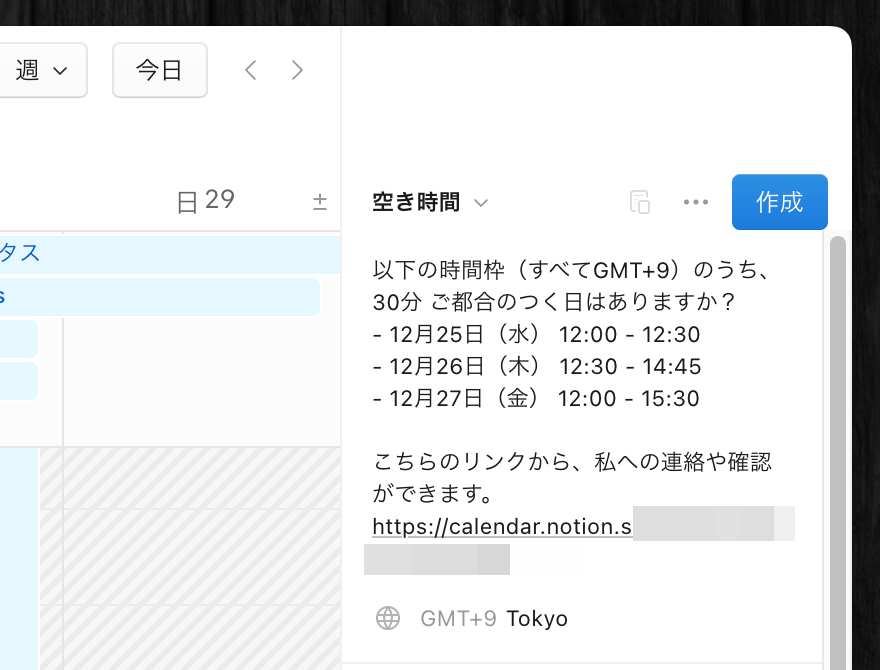

以下のように、空いている時間帯をクリックして指定すると、その時間帯を全て箇条書きで書き下したスニペットを自動で生成してくれる。これをコピペしてメールで送れば、日程調整は完了だ。

「作成」ボタンをクリックすると、クリックするだけで予定を承認してもらえるリンクが有効になる。

実際に生成されたテキストは以下のようなものだ。

以下の時間枠(すべてGMT+9)のうち、30分 ご都合のつく日はありますか?

- 12月25日(水) 12:00 - 12:30

- 12月26日(木) 12:30 - 14:45

- 12月27日(金) 12:00 - 15:30

こちらのリンクから、私への連絡や確認ができます。 https://calendar.notion.xxxxxxxxxxxxxxx

他のカレンダーアプリもぜひ真似してほしい、痒いところに手の届く機能だ。

Notion CalendarにはiOSアプリもあるため、iPhoneとMacで同じカレンダーアプリで統一することもできる。

ウィジェットなども充実しているので、非常に使い勝手が良い。

PDF Viewer – 無料なのが信じられないPDF閲覧・注釈アプリ

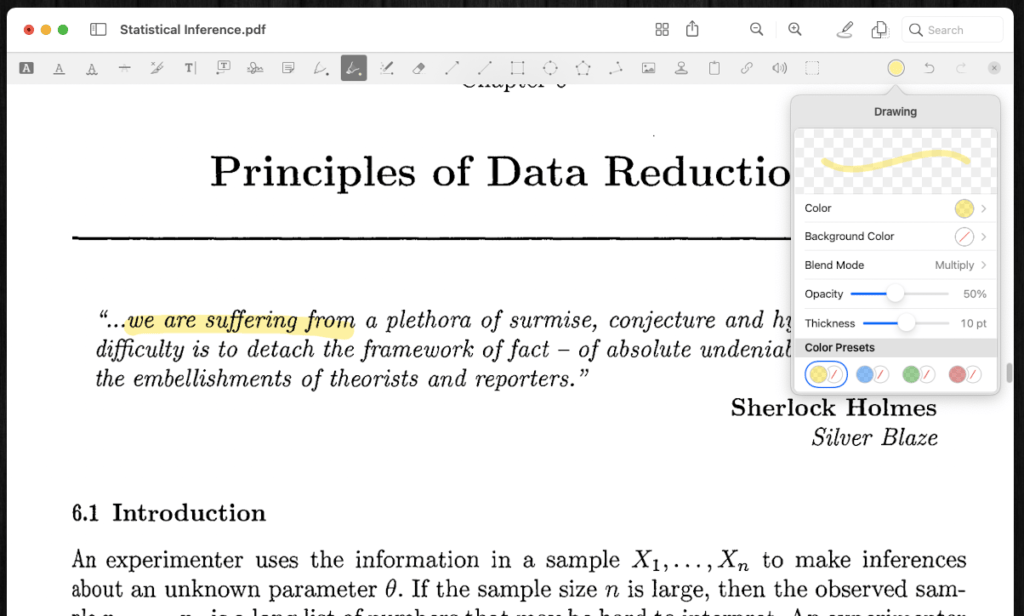

PDF Viewerは、iPhone, iPad, Androidなどでもアプリが提供されている、PSPDFKitによるPDFアノテーションアプリだ。

無料版でも、ページの追加・削除、ページの順番変更なども非常に分かりやすいUIで行えるほか、書き込みやハイライトにも対応している。

もちろん、署名にも対応しているので、PDFに直接サインをして送り返すといったことも可能だ。

5千円取られてもおかしくないような超絶高機能なアプリなので、Macでメインで使用するPDFアプリを探している人は、迷わずにこれを選ぶべきだ。

なぜこれほどの機能性のアプリが無料で提供されているのかは、PSPDFKit社のバックグラウンドを理解すると分かりやすい。

PSPDFKitは本来、企業向けに、Webサイトやアプリに埋め込むPDFのソフトウェア開発キットを販売している会社だ。

したがって、これらの無料アプリは、「PSPDFKitがどれだけ高機能かを見せつけるためのショーケース」として提供されている。

実際、PSPDFKitは、著名なアプリ上にも埋め込まれていることがあり、時々「あれ?これいつも使ってるPDF Viewerと似てるな?」と思うことがあるだろう。

ちなみに、iPhone, iPad, Androidアプリとは、ペンやハイライト、テキスト挿入などの操作性が完全に共通しているので、Macでこのアプリが気に入った人は、自分の持っている端末全てにインストールしても良いと思う。

僕にとっては、大学院にいる間、Mac、iPad、そしてこのPSPDFKitが3種の神器であったと言っていい。

非常に細かい好みの話をすると、PDFにアノテーションを入れられるアプリは多数あるが、その中でも抜群の使い心地であると思う。一応そのマニアックな理由を挙げておこうと思う。

- Mac/iPhone/iPad/Android全てで、任意の場所にPDFを保管できるため、クラウドでの書類の保管とデバイス間の同期が容易である(i.e. 一つのアプリに拘束されない)

- 手書きやハイライトを、後から拡大縮小したり、色を変えることが容易

- (iPad版において)Apple Pencilでどんどん書き込みしていくと、全て一つのアノテーションとして認識されるのではなく、一定の間隔で自動的に分割される。

- 例えば、数式を書いている時に、2行目だけを後から移動したくなったとする。本人が何もしなくても、1行目と2行目が勝手に独立しているため、2行目だけをタップしてページ上を自由に移動させることができる。

- 他のアプリでは、書き込みが全て単独のオブジェクトとなってしまい、5行の手書き文字のうち、2行目だけを削除して間隔を詰める、といった作業が直感的にできないので、これは地味に嬉しい。

- ページを縦に送るか、横に送るかを設定で変更できるため、読書にも使いやすい。

- ドキュメントの背景を黒やベージュにすることができ、これも読書に嬉しいポイント。

PDF Expert – コスパ最強!Acrobat並みの格安総合PDF編集アプリ

上記で紹介したPDF Viewerの無料版でも、PDFのページの削除などの基本的な編集機能と、赤ペン・ハイライトなどの注釈機能は備わっている。

一方で、PDFに元々入っているテキストを削除したり、画像やテキストを移動・編集したり、まるでWordドキュメントのようにPDFを改変できてしまう高機能なPDF編集アプリは、無料で利用できるものは筆者が知る限りない。

ビジネスシーンなどにおいては、元ファイルのWordがないドキュメントを、急ぎPDFの状態で書き換えたい、といったことがよく起きるため、PDFの作成編集を可能とする「Adobe Acrobat」などを利用している人もいるのではないか。

Adobe Acrobatは月額サブスクリプションで1,518 円/月〜であり、かなり高額と感じてしまう。

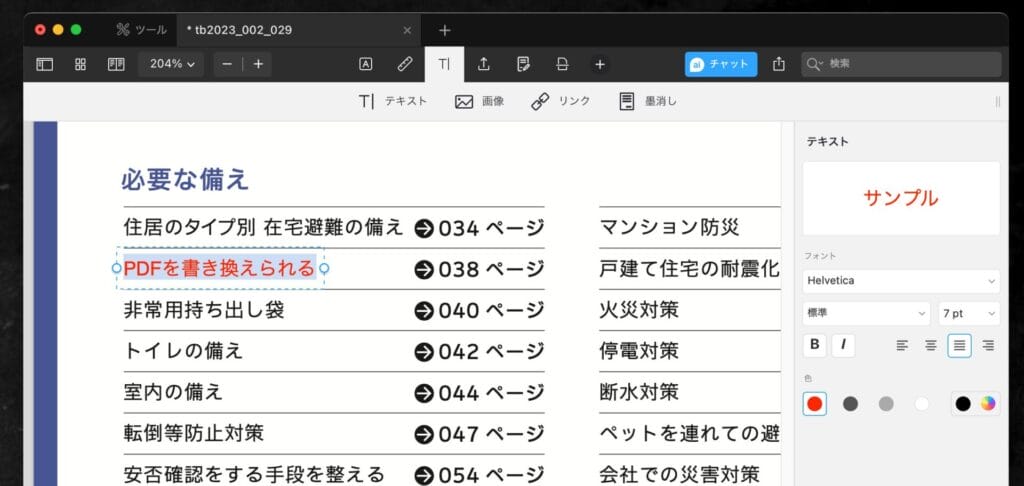

その点、数々のMac/iOSの人気アプリを開発しているReaddleという企業が開発する「PDF Expert」は、月額わずか508円、あるいは買い切りで一生使えるライセンスが10,700円と、圧倒的にAcrobatより低価格であるにもかかわらず、以下のような主要なPDF編集機能を備えている。

- PDFのOCR(画像からテキストを認識して、スキャンデータでも検索可能にする)

- PDFの編集(Word文書のようにテキストを直接編集・削除・加筆できる)

- PDFの変換(ワード、パワポ、エクセルへの変換)

- PDFへの電子サインの記入

- PDFへの注釈つけ(ハイライト、ペン入れ、署名、テキストボックス追加など)

- PDFのページの追加・削除・順番入れ替え

- 複数のPDFファイルの結合

仕事などでPDFを編集する機会がある人、ペーパーレス化のために書類をスキャンする機会がある人などは、とりあえず買い切りライセンスを購入しておけば、Macで月額サブスクリプションなしで超快適なPDFライフが送れるようになる。

筆者も、大昔に購入したライセンスが残っており、命拾いしたことがある。元ファイルが見つからない契約書を更新したい、というトラブルが生じた時、PDF Expertが自分のMacに入っていることを思い出した時の安堵感といったら・・・。

7日間の無料トライアルもあるので、PDFを使用する機会がある人はぜひ一度使ってみることをオススメする。

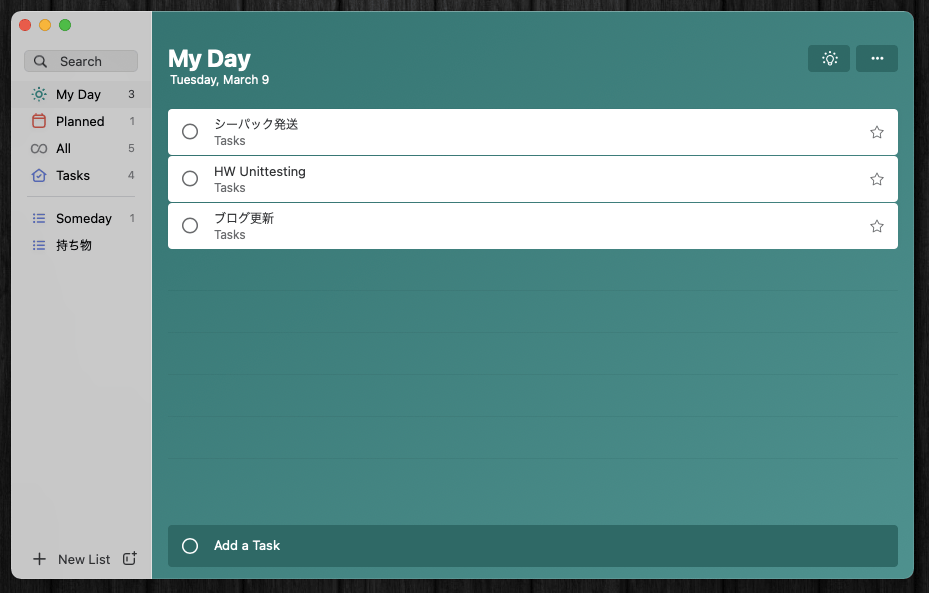

Microsoft To Do – タスク管理アプリは無料で十分

iPhoneで人気のThingsなどのタスク管理アプリは、iPhone版は1,000円ほどで購入できるが、Mac版は5,000円とかなり高額である。

更に、ThingsはMacとiOSデバイスのみに対応しているので、例えば会社のWindows PCでタスクを見返したい、といったシチュエーションには不便だ。

それほど高機能で凝った機能がなくても良いので、タスクをシンプルに管理したい、という人には、Microsoft To Doがオススメだ。

Microsoftアカウントを作成すれば、iPhone, iPad, Windows, Androidなどにもアプリが存在しているので、1箇所で全ての自分のタスクを集中管理でき、更新した時にも自分の持つ全てのデバイスで同期される。

タスクをカテゴリごとにまとめてリストも作れるし、リマインドもセットできるし、To Doリストが備えるべき機能は全て備わっている。

この程度の機能でも、多くのToDoアプリは有料であることが多いが、Microsoft To Doは完全に無料で全ての機能を使い続けることができる。

無料でこれだけの機能をもつタスク管理アプリというだけでも貴重だが、元々、このアプリはWunderlistという美しいタスク管理アプリを作っていたスタートアップ企業をMicrosoftが買収したアプリなので、美観やユーザーインターフェースも十分なクオリティとなっている。

ぜひ使ってみて馴染むかどうか試してみよう。

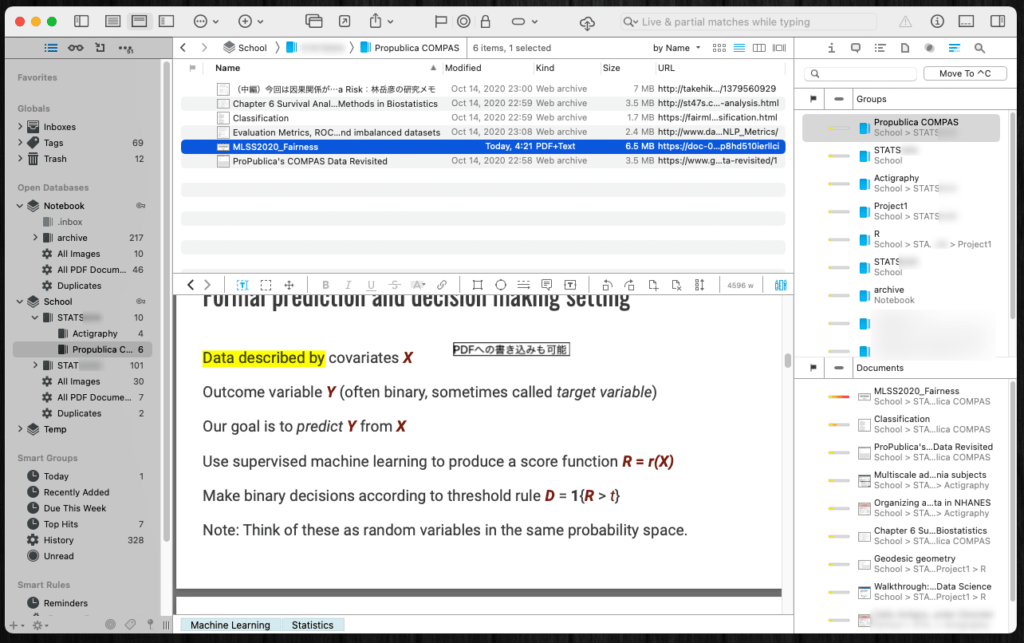

DEVONthink – 究極の総合文書管理アプリ

DEVONthinkは、ありとあらゆる情報の全てを突っ込んでおくための総合文書管理アプリだ。

PDFはもちろんのこと、リッチテキスト、Markdown、WordやExcelファイル、Webページを魚拓として保存したもの、スクリーンショット、スクリーンキャプチャ、音声データまでを管理できる。

最大の特徴は、グループ・タグによる情報整理と、高度な検索機能、関連するドキュメントの自動表示、フラグやハイライトによる重要度付けが可能なことである。

例えば、ニュース記事からプログラミング言語のドキュメントまで、Web上のページを参照した際に、覚えておきたい箇所にハイライトをつけて、保存したいことが多々ある。

それをブラウザのブックマークで管理しようとすると、あっという間にぐちゃぐちゃになってしまい、昔見たページが発見できなくなってしまうだろう。

DEVONthinkのChromeプラグインを使えば、Webページをフォルダ分け・タグ付けした上で魚拓として瞬時に保存して、気になった箇所に蛍光ペンでハイライトを入れておくことができる。

たとえ記事のタイトルや保存したフォルダを忘れてしまっても、全てのドキュメントを横断検索できるのが心強い。

検索結果は関連度順で表示されるため、タグなどを手がかりにお目当てのドキュメントを発見できる可能性が高い。

僕の場合、過去に大学院の授業のために調べたPDF、論文、プレゼン資料、Webサイトなどは全てDEVONthinkに突っ込むようにしていた。

こうすることで、後から「あの授業の内容思い出したいな・・・」という時に、すぐさま当時読んだ情報の全てに触れることができる。

更に、iPhoneやiPadにも「DEVONthink To Go」というアプリがあり、iCloudやDropboxを経由して同期することが可能なため、全ての情報をモバイルに持ち出すことができる。

また、DEVONthink To Goには、この記事の冒頭で紹介した最強のPDFアノテーションツールであるPSPDFKitが組み込まれているため、PDFへのiPadでの書き込みと、そのMacへの同期までできてしまう。

本当に最強の文書管理ツールで、筆者の仕事と勉強のほとんどは、PDF ViewerとDEVONthinkによって成立しているといっても過言ではない。

また、ドキュメントのOCRにも対応しているため、画像データとしてスキャンしたPDFファイルなどにテキスト情報を付加することができる。Adobe AcrobatなどのPDFアプリを使わなければ、実現できないOCRが、DEVONthinkアプリ上で完結してしまうので、まさにオールインワンのデータベースアプリだと言える。

体験版もあるので、ぜひ一度使ってみるといい。

ただしこれは全然数百円では済まず、普通に1万円ぐらいするので、かなり使い込む予定の人でないと中々手が出ないかもしれない。学割で大幅に安くなるので、教育関係者は必見だ。

メールや情報をサクサクチェックするMacアプリ

Macは当然ながら、ビジネスメールの確認やニュースの確認などにも利用できる。

しかし、単にブラウザでメールやニュースサイトをチェックするだけではなく、アプリを入れることで、さらに高機能で情報の管理が楽になるので、ぜひこういったアプリの導入も検討してほしい。

Spark – 結局一番便利で見やすいメールクライアント

メールクライアントアプリは多数あるが、これまで多数のアプリを渡り歩いてきた筆者は、一番ベタとも言えるかもしれないSparkに落ち着いた。

Sparkは、App Storeで非常に有名なアプリ開発会社であるReaddleのアプリで、現在はMac, iPhone, iPad, Androidで利用できる。

最近搭載されたAI機能などを使おうとすると有料だが、基本的に必要な機能は全て無料で利用することができる。

なによりも便利なのは、多数のメールアカウントを一度Sparkに登録すると、それ以降に別の端末でSparkをインストールした時にも、勝手に全てのアカウントを引き継いでくれることだ。

複数のデバイスを持っているため、Macで自分が持っている全てのメールアカウントを入力した後に、iPhoneとiPadでも同じ作業を繰り返すのは非常に苦痛だったので、これだけでもSparkを使用する意味があると感じる。

かつてはiOSとMacだけに対応していたが、Android、ついにWindowsにも拡張して、あらゆるデバイスで同じメールクライアントを使用できるのが嬉しい。

使い心地としても、非常にシンプルで見やすい今風なデザインで、動作も申し分ない。

また、スマートInboxというメルマガなどを自動で振り分けてくれる機能もある。沢山のメールが来て、重要なメールとただの広告を見分けられなくて困っている、という人は、ぜひ使ってみると良いかもしれない。

特に、複数のメールアカウントを持っており、しかもPCやスマホなどの複数端末で新着メールをチェックしたいという人にオススメだ。

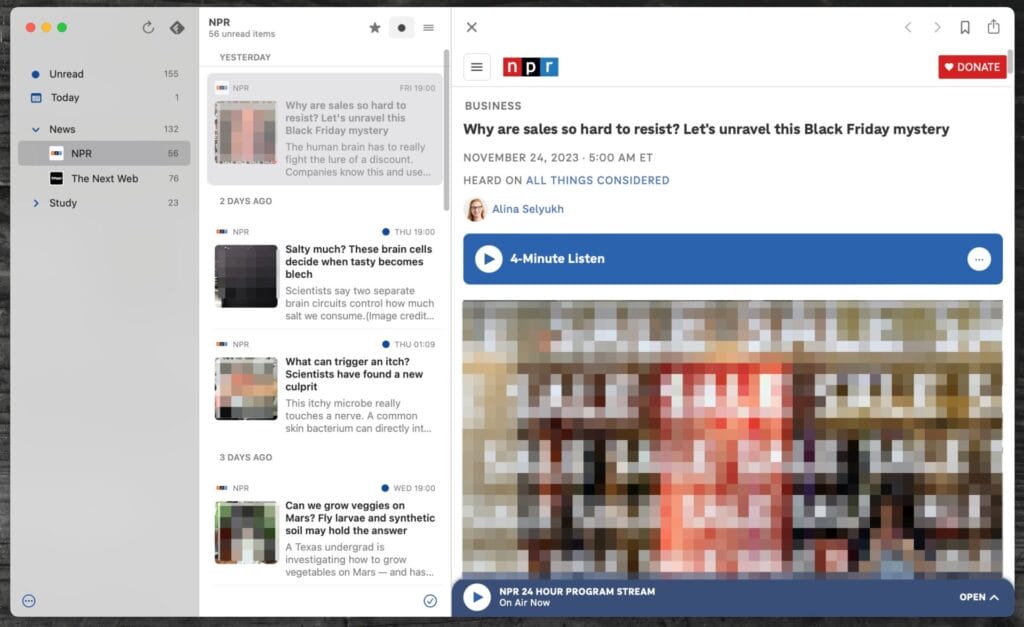

ReadKit – これがあれば新聞もニュースアプリもいらない

ReadKitは、RSSリーダーと、「あとで読む」系サービスのリーダーの両方を兼ねたアプリである。

「RSS」とは、Webサイトの更新情報を配信する仕組みだ。

例えばニュースサイトの米CNNのRSSを登録しておくと、CNNが新しい記事を公開した時に、見出しや本文が自動的に配信されてくる。

それを、新着メールを見ていくように、ざーっと目を通して、既読にしていきながら、気になる記事にしっかり目を通す、というような使い方ができる。

自分がいつも訪問するウェブサイトのRSSだけを集めていけば、自分専用のニュースアプリができるというわけだ。

FeedlyというRSSサービスにアカウントを作ると、自分の好きなRSSを登録して、MacやiPhoneアプリで同期して閲覧できる。

Feedlyへのログイン情報をReadKitに登録すれば、新着記事をReadKit上で読めるというわけだ。

ReadKitは、記事の見出しと本文の冒頭を次々と閲覧でき、しかも既読をつけた記事は非表示になるため、大量の情報を短時間で一気に処理するのに向いている。

また、ReadKitは、Instapaperなどの「あとで読む」系サービスとも同期して、保存した記事も表示できる。

「あとで読む」系サービスとは、気になったニュース記事などを保存しておけるクリッピングサービスの総称である。

筆者はInstapaperを利用しているが、SafariやChromeのプラグインや、iPhoneアプリを使って、気になったWeb記事などを1秒もかからず保存できる。

おすすめのワークフローとしては、お気に入りのニュースサイトのRSSが勝手に配信されてくるようにしておき、MacやiPhoneでReadkitを使ってRSSを流し見しながら、気になった記事を「あとで読む」に保存することだ。

会社や学校に行く通勤・通学の途中に、ニュースの見出しにざっと目を通し、落ち着いてしっかり読む時間が取れる際に、Instapaperに保存した記事たちをしっかりと読んでいくような使い方だ。

Feedlyのアカウント1つにログインして、RSSを使うだけであれば、無料で利用できる。

Instapaperのアカウントを追加したい場合など、複数のアカウントと同期するためには、プレミアムに課金する必要がある。

iOS/MacOS全て共通で使えて、ライフタイムプランで3,500円と少し金額はかかるものの、一度買い切り型なので、RSSサービスとInstapaperなどの後で読むサービスを使っている人は、購入して損はないだろう。

かれこれ僕も以前のバージョンから思い出せないくらいの長期間利用しており、十分元を取れていると思う。

Macを整理整頓するユーティリティ系アプリ

アプリのダウンロードやインストール、アンインストール、ZIPファイルの圧縮や解凍など、よく使うユーティリティ関連でも優れたサードパーティーアプリが存在する。

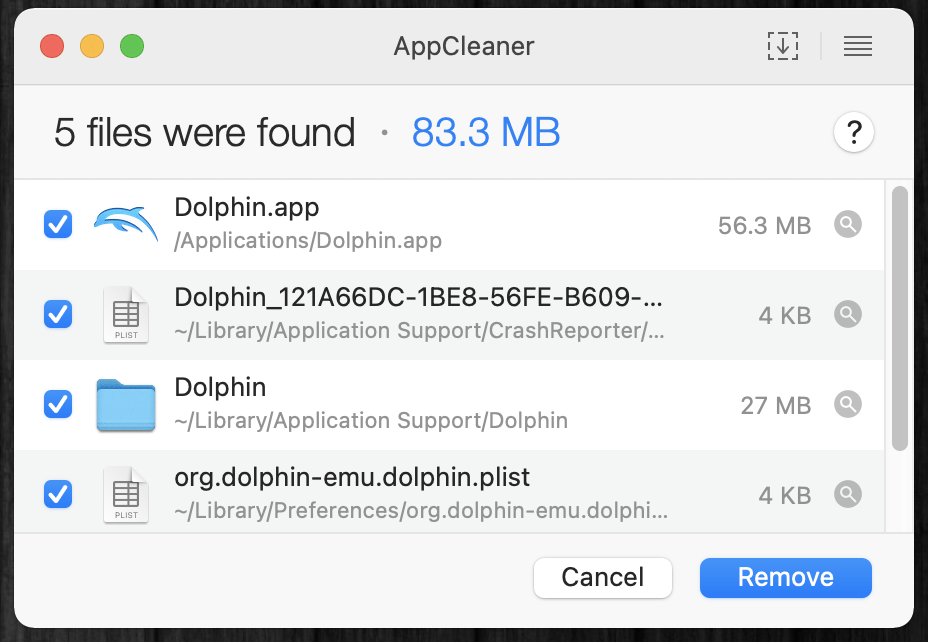

AppCleaner – アプリのアンインストールが簡単綺麗

Macで一度アプリをインストールすると、そのアプリを削除したとしても、システム上にデータが残ってしまうことがある。

これは非常に気持ち悪いので、アプリを削除する際に、関連するフォルダやファイルも全て探し出して削除したい。

この作業を、削除したいアプリのアイコンをドラッグ&ドロップするだけで全部やってくれるのがAppCleanerだ。

Appleのアプリストアからインストールしたアプリはもちろん、野良でインストールしたアプリについても、スッキリとアンインストールができるのが心強い。

KeKa – 解凍・圧縮アプリの決定版

メールで、複数のファイルをまとめて送る場合などに、たまに必要になるファイルの圧縮・解凍。

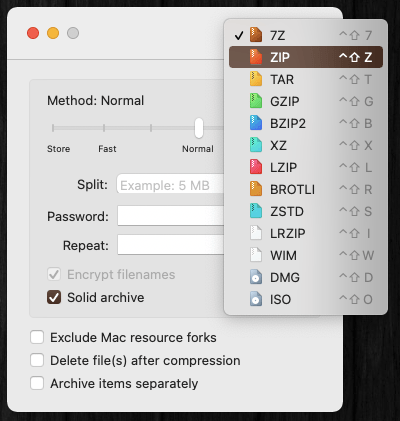

.zipならMacも対応しているが、.7zなど他の圧縮形式に遭遇したときに、いちいち必要なアプリを探して入れるのも面倒なので、最初に大半のフォーマットに対応したKeKaを入れてしまうことをオススメする。

KeKaは、MacのDockに入れておけば、アイコンにフォルダをドラッグ&ドロップするだけで圧縮してくれるなど、直感的に利用できるので便利だ。

また、大きなファイルを分割して圧縮することも可能なので、例えばGmailの添付容量を超えてしまうファイルを、2分割して送るという地味に便利な使い方もできる。

Appleのアプリストアでは700円の有料アプリだが、公式サイトからは無料でダウンロードすることができる。

Macで圧縮形式のファイルに困ったら、迷わずにKekaをインストールすることをお勧めする。

AppGrid – 失われた「Launchpad」を復活させる

macOS Tahoe以降、Macのアプリ一覧として長年存在した「Launchpad」(全画面のアプリ一覧グリッド)が廃止されてしまい、「Apps」ウィンドウに置き換わった。

日頃からSpotlightやAlfredなどのランチャーによってアプリを起動している人は、特に困らない変更かもしれないが、Launchpadを愛用していた人からすると、かなり困る変更だろう。

そうしたLaunchpadの使い心地を取り戻したい人におすすめなのが、Launchpadを類似のインターフェースで再現するアプリ「AppGrid」である。

並び替えもマウスによるドラッグ&ドロップで行うことができるし、さらにアプリをカテゴリごとにフォルダ分けする機能もある。

「アプリ名を覚えていない」「大量のアプリをカテゴリで視覚整理していた」タイプのユーザーは、視覚的にアプリを一覧・整理できるので、非常に助かるはずだ。

背景色を変えるなどのカスタマイズは有料だが、基本的な機能は無料で利用することができる。