2025年10月22日、OpenAIがWebブラウザ「ChatGPT Atlas」をリリースした。

Atlas は待望のOpenAI謹製「AI駆動ブラウザ」であり、どのWebページ上からもChatGPTを呼び出すことができ、更にはAIエージェントを活用したブラウザ操作のオートメーションまで実現できる。

閲覧履歴からAIが必要な情報を見つけ出してくれたり、メールの文案をAIが編集してくれたり、購入する商品の比較・リサーチをAIが行ってくれたり、とにかく便利なので、ぜひ使ってみるべきだ。

Atlasの利点・活用法は数多くあるが、主な特徴は以下の通りだ。

- ページを理解するAIとの対話:ChatGPTが表示中のページ内容を理解して要約・分析・回答

- 検索とAIチャットの融合:Atlas内で検索すると、AIの回答とGoogle検索結果がシームレスに表示。WebページとAIチャットを自然に行き来してより深くコンテンツを理解可能

- インライン編集(Cursor Chat):Gmailの下書きなど、任意のテキスト入力欄を選択すると、AIが推敲・リライト

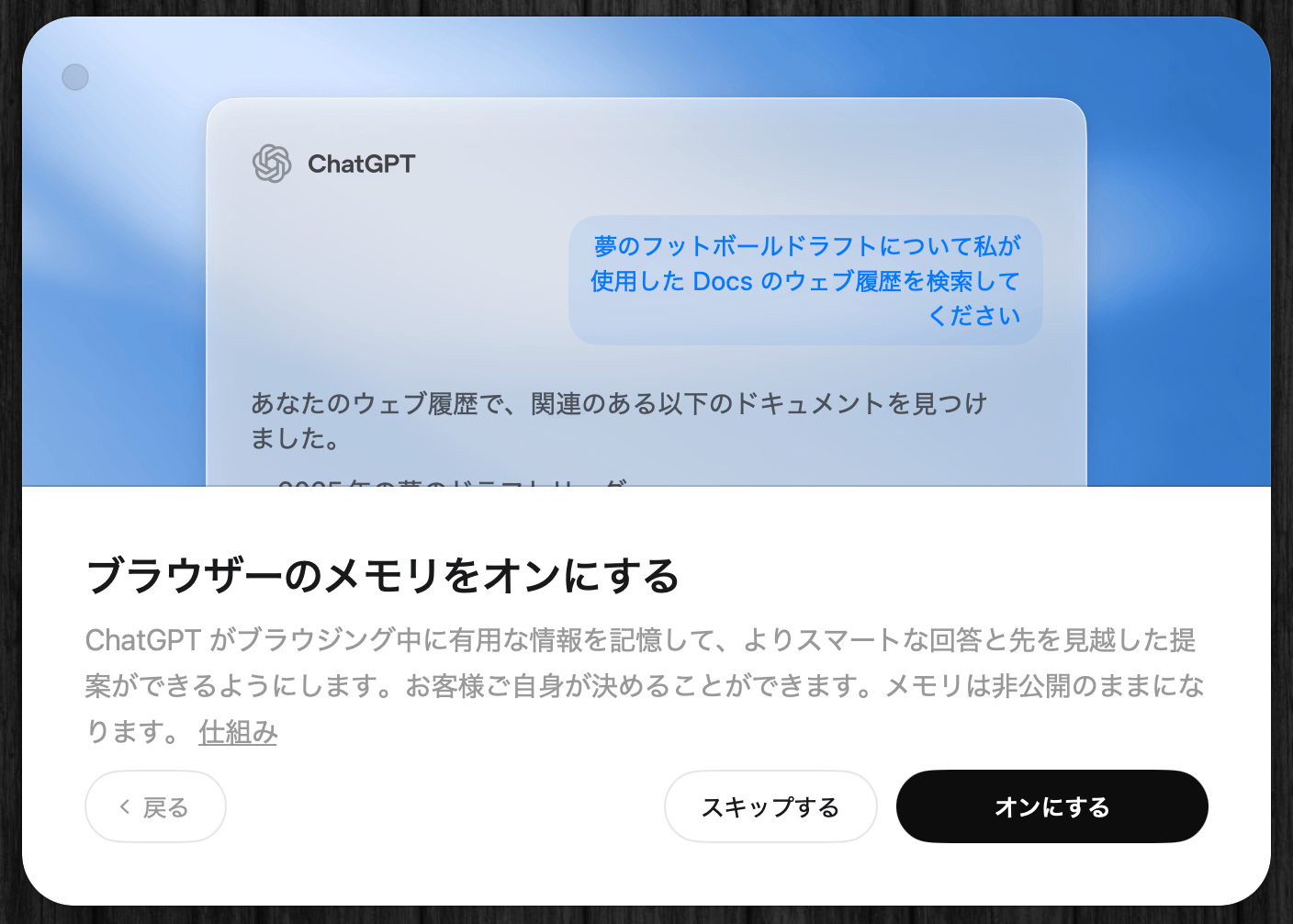

- 「メモリ」によるパーソナライズ:AIが把握するチャット・検索履歴に基づく提案、過去に閲覧したWebページの情報を一発で呼び出し

AtlasではAIにより強化された全く新しいブラウザ体験が可能だが、基礎はGoogle Chromeと同じく「Chromium」ベースで開発されており、見た目や使用感はGoogle Chromeに似ている。タブ・ブックマーク・検索バーなどを備えた典型的なWebブラウザとして、違和感なく使い始められる。

本記事では、ChatGPT Atlasの全機能を解説し、使いこなすヒントをまとめたので、ぜひ参考にしてほしい。

ChatGPT内蔵ブラウザ「Atlas」の概要

ChatGPT Atlas は、ChatGPTを中核に据えたAIブラウザである。URLバー+Google検索、という長年主流だったブラウザの構成を、AIとのチャットを起点に再設計したものだ。

ChatGPTのアカウントがあれば無料で利用できるが、Agentモードなど、高度な機能は有料版のPlus/Proユーザーしか利用できない。また2025年10月現在では、Mac版のみが公開されている。WindowsやiOS, Android版も開発中であるという。

Atlas は、タブ、ブックマークなどの通常のブラウザお馴染みの機能は全て備えており、ぱっと見はそれほど従来のブラウザと変わらない。

ただし、Atlas のホームページはChatGPTのインターフェースそのままのような画面となっており、画面中央に質問を打ち込むと、Google検索ではなく、AIによる回答が表示されるのが基本動作だ。

Atlas を利用する一番の利点は、ブラウザ自体にChatGPTが組み込まれているため、表示中のページについてAIと対話が可能である点だろう。

以下の通り、どのページからでも右上の「ChatGPTに質問する」をクリックするとサイドチャットを表示でき、ページの内容についてChatGPTと会話することが可能だ。

有料ユーザー限定の目玉機能「エージェントモード」では、ブラウザ上のページを、実際にAIが自動で操作しながら、様々な作業を実行することが可能である。

GoogleスプレッドシートをAIに作らせる、なんてことも本当に実行できてしまうのだから感激だ。

記事執筆現在、ChatGPT Atlas を初回起動すると、デフォルトブラウザに設定することで7日間はAtlas上でのChatGPTの利用上限が緩和されるというプロモーションが表示される。

無料ユーザーであっても、このキャンペーンも活用して、まずは1週間試してみることをおすすめする。

ChatGPT Atlas で出来ることまとめ

ChatGPTを内蔵するAtlasでは、私たちがブラウザ上で行う様々な行動を、AIがアシストしてくれる。

以下では、Atlasがどのような機能を備えているのか、実際のスクリーンショットともに紹介していく。

検索とチャットの境界線が曖昧に

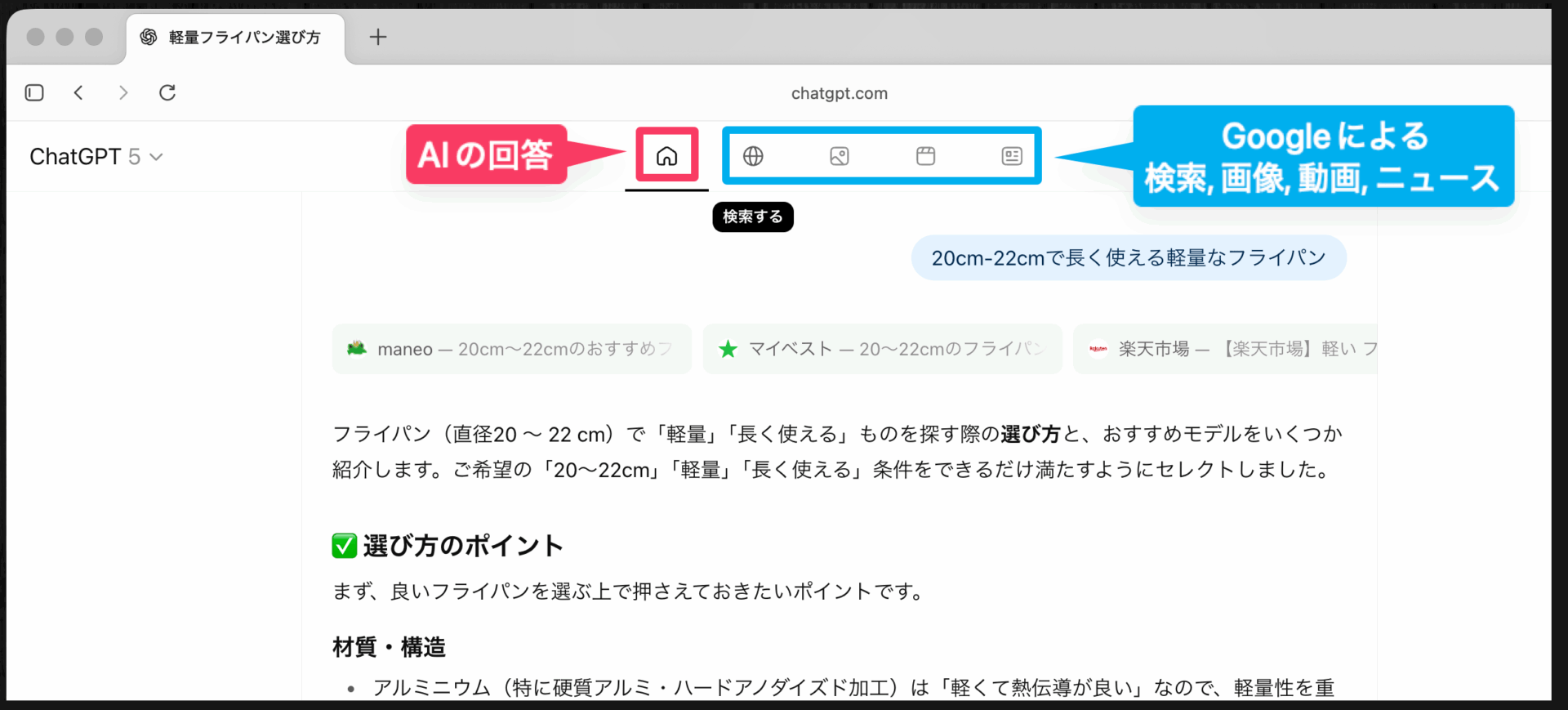

Atlas におけるデフォルトの検索は、全てChatGPTとのチャットが起点になっている。

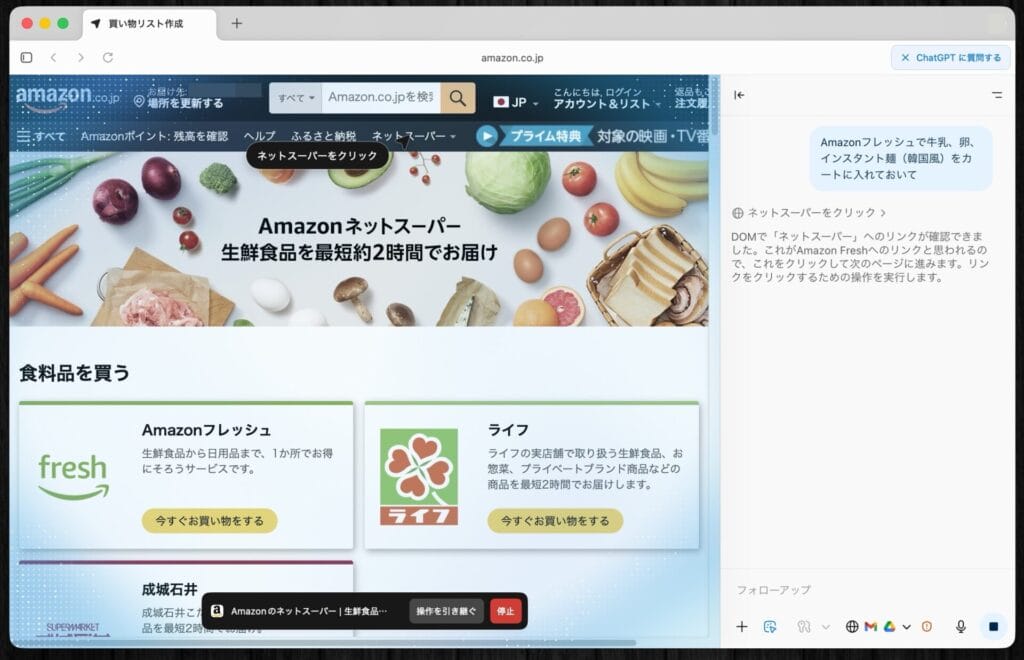

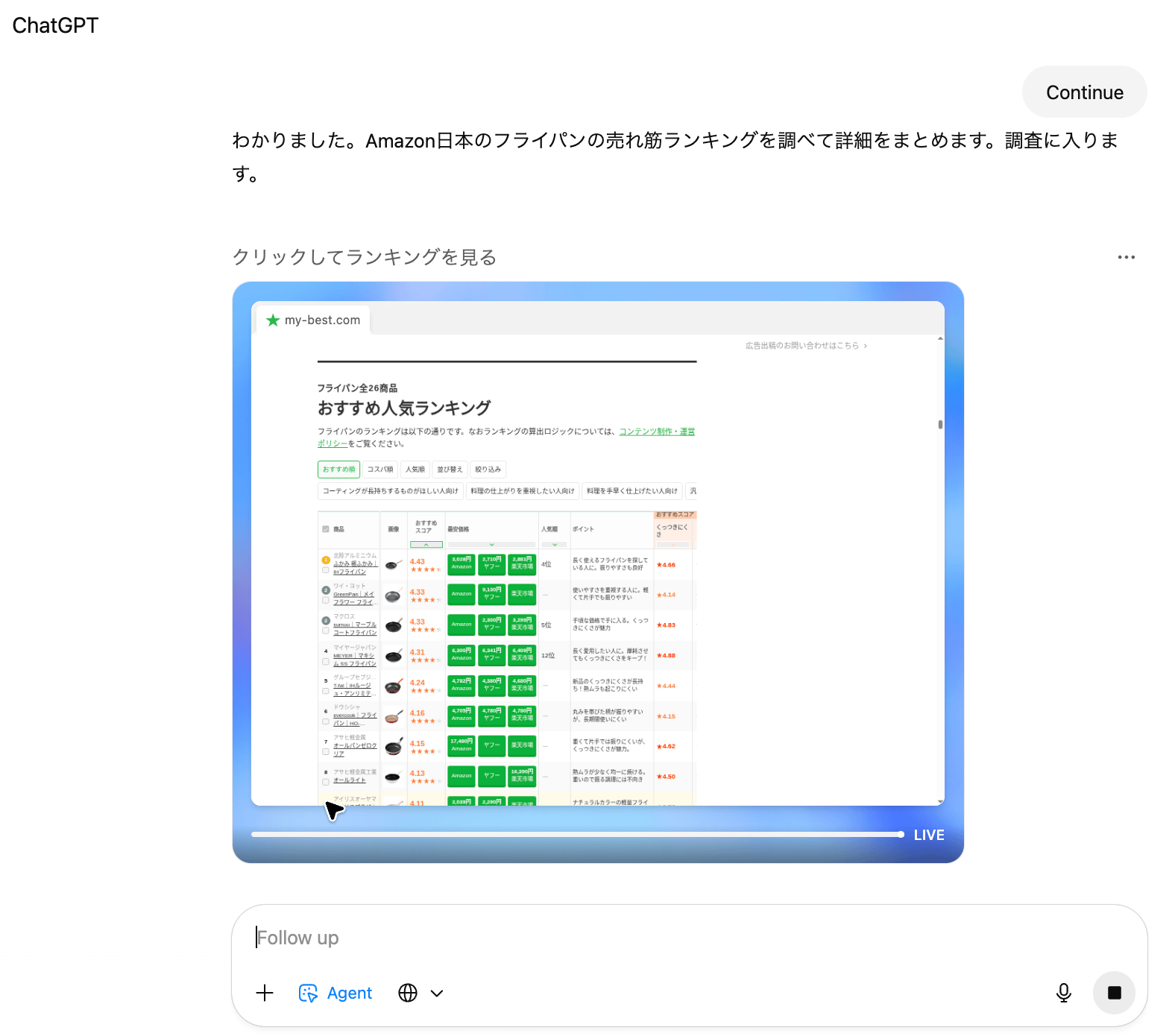

例えば、購入を検討中の商品について主な候補を知りたいとする。「20cm-22cmで長く使える軽量なフライパン」と検索バーに打ち込んでみる。

エンターキーを打ち込むと、ファーストビューでChatGPTによる回答が表示される。ChatGPTが複数のWebページを閲覧し、その内容を要約した結果を表示してくれるのだ。ChatGPTのアプリでも同様の動作があるが、それがブラウザに組み込まれたような体験である。

純粋なGoogle検索の結果を見たい場合には、上部のアイコンで検索、画像検索、動画検索、ニュース検索の結果を閲覧することもできる。こららは全てGoogle検索の結果をAtlasのUIで表示しているものだ。

AIの回答結果に含まれる具体的な商品リンクをクリックすると、当該ページが表示され、さらにそのページ内でChatGPTとの会話を継続することができる。

ChatGPTが紹介してくれたフライパンの一つを開き、「このフライパンへの主なレビューは?」と尋ねてみると、ページ内に表示されているレビューの要約が得られる、といった具合だ。

検索する→ページを閲覧する、で終わっていた従来のウェブ検索体験を、検索する→ページを閲覧する→ページについて会話・理解する、という一歩踏み込んだステップに進化させるものである。

ただ、ありとあらゆる検索キーワードで、AIの回答が表示されるのを待つのは若干面倒でもある。

AIによる回答は不要でシンプルにGoogle検索結果を見たい場合には、検索バーにキーワードを入力した後、「Command + Enter」を押すことで、純粋なGoogle検索をすることも可能である。

筆者としては、まだAI検索のみに移行することには体が慣れず、この方法でGoogle検索を使い続けている。

ブックマーク/履歴との自然言語連携

ChatGPT Atlas では、従来からChatGPTが有しているメモリ機能や、ブラウザの閲覧履歴へのアクセスを活用して、よりパーソナライズされたAIとの会話や、次のアクションの提案を受けることが可能だ。

例えば、数日前に見たWebページが思い出せない時に、曖昧な記憶をChatGPTに伝えるだけで、該当する情報を瞬時に引き出してくれる。

「昨日Amazonで調べた食器なんだっけ」と聞いてみると、閲覧履歴から、関連する情報をChatGPTが探し出し、瞬時に要約して表示してくれた。

こうした買い物の履歴はもちろんのこと、GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートなどの仕事で使うページについても、記憶を頼りにAIのサポートで探し出すことができ有意義だ。仕事でも私生活でも、ブラウザを頻繁に使う人であれば、非常に活用場面が多いであろう機能だ。

また、Atlas のホームページ下部には、メモリや履歴に基づいたパーソナライズされたサジェスト(ニュース、次にやるべきエージェントタスク等)が表示される。

なお、メモリ機能は設定からオンオフを切り替えることができる。

Webの閲覧履歴まで全てChatGPTに把握されるのが嫌な人は、オフにすることもできるので安心して欲しい。

選択したテキストを推敲してくれる「Cursor Chat」

ChatGPT Atlas の強力なAI機能の一つとして、マウスカーソルで選択したテキストについてChatGPTとチャットができる「Cursor Chat」がある。

例えば、知人を映画に誘うメールの下書きの途中で、メール本文を全選択し、「もっとフランクにリライトして」とChatGPTに頼んでみる。

いちいちChatGPTのアプリを開いたり、コピペを繰り返したりする必要なく、AIがリライトしてくれた結果を「更新する」で反映するだけで、メール本文がリライトされる。

EメールやGoogleドキュメント、社内チャットなど、ブラウザ上でテキストを打ち込む場面で重宝しそうな機能である。

便利すぎ!「Agentモード」でブラウザを自動操作・オートメーション

ChatGPT Atlas の目玉機能といえば、やはりこのエージェントモードであろう。

ChatGPTアプリにも従来から「エージェントモード」が存在したが、単に仮想のデスクトップ上でAIが様々な作業を代行してくれる機能に留まっていた。

表示されているページを人間が触ることはできないし、仮想環境なのでログインユーザー限定のページは閲覧できないなど、様々な制約があった。

そんな指を咥えてみておくことしかできなかった「エージェントモード」が、Atlas に組み込まれたことによって大幅に進化した。

実際にブラウザ上に表示されているページを、AIエージェントがリアルタイムで操作してくれるので、途中でAIと人間が交代して操作したり、ログインした状態のWebページを途中からAIに操作させたり、自動化の可能性が大きく広がった。

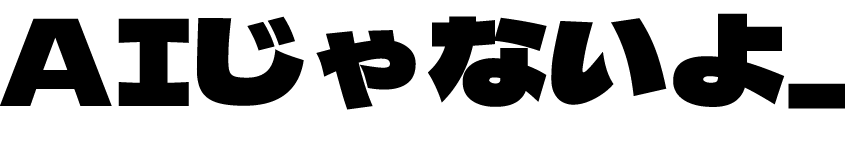

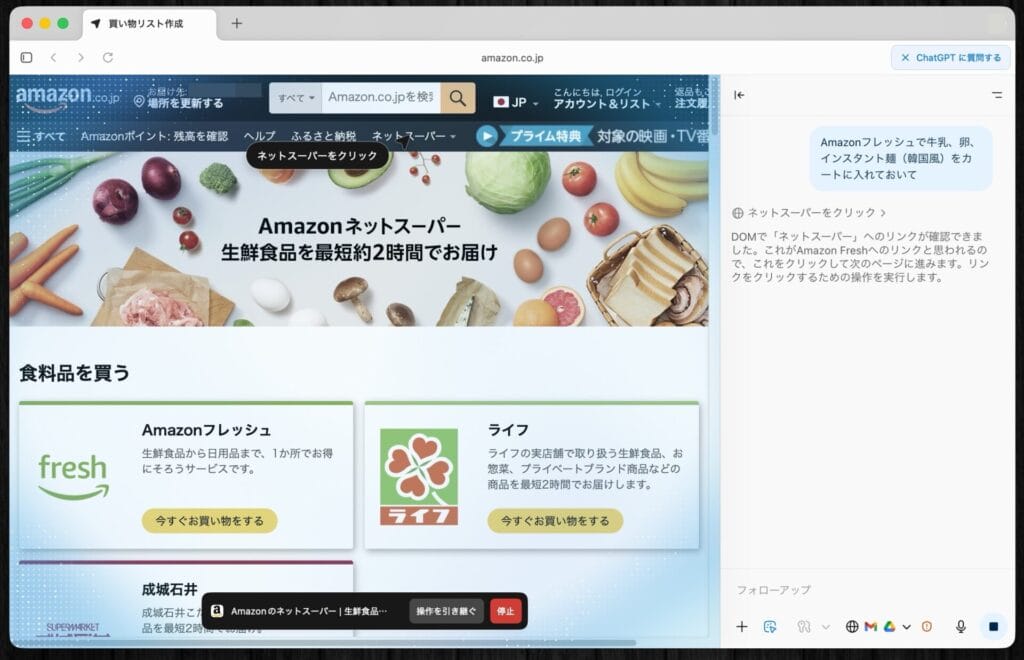

例えば、料理に必要な材料をAIに購入してもらうため、「Amazonフレッシュで牛乳、卵、韓国風インスタント麺をカートに入れておいて」と依頼してみた。

すると、エージェントがAmazonのページを勝手に開き、Amazonフレッシュにアクセスしてくれた。

Amazonフレッシュは、ログインユーザーしかカートを操作できないので、それに気づいたChatGPTが、ちゃんとユーザーに「ログインしてください」と依頼してきた。ログイン画面まで連れてきてくれているので、人間はログインパスワードを入力すればいいだけだ。

ログインが完了すると、再びAIエージェントが動き出し、商品検索、「カートに入れる」ボタンのクリックまで、着実にステップを進んでいく。

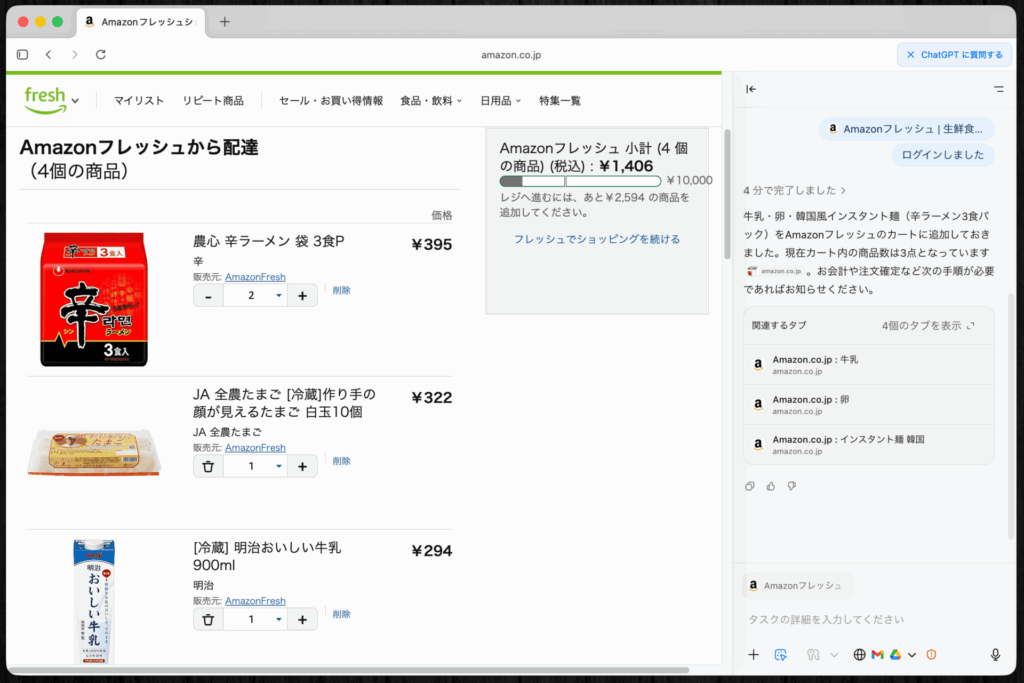

ものの数分で、指示した通りに、夕飯の材料をChatGPTがカートに入れて、チェックアウト可能な状態まで進行してくれた。

辛ラーメンが間違って2点カートに入っているなど、少し粗いところはあるものの、依頼してから人間が目を離している間にここまで作業を進めてくれるのは非常にありがたい。

しかも、ありがたいことに、エージェントは別タブに移動しても勝手に作業を継続してくれるので、面倒な作業をAIエージェントに頼んだあとは、人間は別のタブで別の作業をすることもできる。

自分専属のアシスタントが全ての人について、人間が面倒なタスクから解放される未来を感じさせる機能だ。

ログインしたページをAIに操作させるのは、勝手に高額な注文をされないかなど不安も残るが、ChatGPT Atlas はそういったセキュリティ面にも配慮された設計となっている。

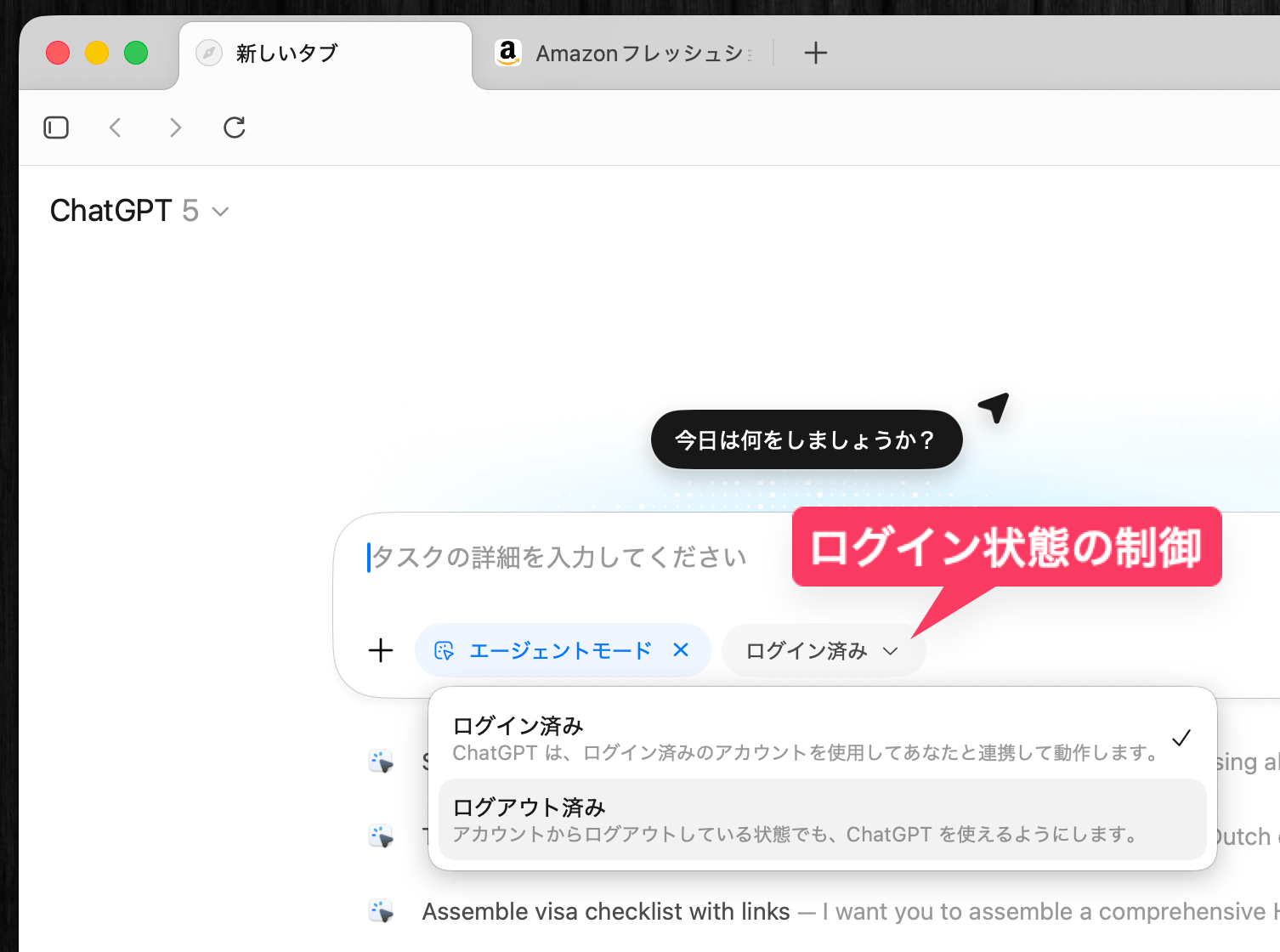

エージェントが操作できる権限は、タブ内に限定されており、しかもユーザーがタブごとにAIのログイン状態を制御することができる。

高額の商品を選ぶなど、リスクの高い作業を委任するときは、ログイン状態を「ログアウト」にしておくことで、そのタブではエージェントがログインユーザー限定のページにはアクセスできないので安心だ。

筆者もここ数日、Atlas のエージェントモードをリサーチ、商品探し、スプレッドシート作りなどで実際に使ってみた。

確かにAmazonでの買い物など非常にうまく動作するタスクもあるが、一方で、いつまで経ってもスプレッドシートを作り終わらずループ状態になってしまうなど、まだまだ課題も見られる。

ChatGPT Atlas 自体も、そのエージェントモードも、実験段階にあるもので、日常のあらゆるタスクが思い通りに自動化するレベルには至っていない。

ユーザーも様々なユースケースを試行錯誤して、OpenAIにフィードバックを送ることで、今後数ヶ月〜数年のうちに大いに発展していくことが期待される。

あらゆる個人のキャパシティを拡張するAI駆動ブラウザ

ChatGPT Atlas は、従来の検索→閲覧にとどまるWebブラウザの機能をAIによって大きく拡張し、サイドチャットによってWebページの理解・思考のスピードを上げ、Cursor Chatでアウトプットの手間を減らし、Agentで実際に作業まで肩代わりしてくれる。

Web閲覧履歴にChatGPTがアクセスすることで、メモリ機能によるパーソナライズの精度がさらに向上し、過去に見たうろ覚えの記憶すらAIが手繰り寄せてくれる。

様々なユーザーに、私生活から仕事まで、幅広い恩恵がありそうだ。

一般個人の日常生活においても、Amazonでの買い物の代行や、カレンダーやTo Doのチェックなど、活用場面は幅広い。

業務での活用シナリオを想像すると、エンジニアであれば、GithubのPRレビュー時に、AIが差分の要約や影響範囲の検討してくれたり、新しい技術ドキュメントを英語で読む際に翻訳や要約をAIに依頼できるだろう。学生やナレッジワーカーであれば、リサーチタスクの遂行やドキュメントの作成をAIが代行してくれて、生産性を向上させることができる。

ChatGPT Atlas、Perplexity Cometなど、AIとの対話機能や、AIエージェント機能を組み込んだブラウザが複数登場し、AI駆動ブラウザ市場は競争の幕が開けたばかりだ。

まさに黎明期にある今、ChatGPT Atlas の機能がどんどん進化していくことに期待しつつ、Google Chrome × Geminiなど、AIブラウザ領域への競合他社の参入も楽しみにしたいところだ。