「GPTs」とは、ChatGPTをカスタマイズし、特定のタスクやスキルに長けたAIを生み出せる革新的なサービスだ。ChatGPTのGPTストアで公開されているカスタムGPTを無料で利用したり、自らオリジナルのGPTを作成することもできる。

2023年11月に発表され、2024年1月からついに利用可能となったものの、これまではChatGPT Plusに毎月20ドルを課金しているユーザーのみに限定されていた。

ところが、2024年5月になって、GPTsを無課金ユーザーであっても利用できるという驚きの変更が行われた。

これによって、これまで有料ユーザーのみに限定されていた、カスタマイズされたChatGPTを、誰でも利用できるようになったのだ。

ChatGPTやGPTsをまだ使っていない人は、無料で最新のAIツールを使えるこの機会を利用しない手はない。

本記事では、ChatGPTのGPTストアに公開されているGPTsの中から、本当に仕事や勉強に役立つ厳選したGPTsたちを紹介していく。

無課金ユーザーも有料ユーザーも、この記事を参考に、ChatGPTのカスタマイズ版でどんなことが実現できるのか、体感してみて欲しい。

無料ユーザーも使える!ChatGPTのカスタムGPTの使い方

カスタムGPTは、OpenAIが提供するChatGPTの新機能で、ユーザーが自分の目的に合わせてChatGPTをカスタマイズできるようにするものだ。

自分自身でオリジナルのGPTsを作ることもできるが、その方法は当サイトの別の記事で紹介している。

本記事では、他のユーザーが作ったGPTsがアプリストアのように公開されているChatGPT内にある「GPTストア」から、特に便利なGPTsを紹介していく。

紹介されているGPTを使う方法は、ChatGPTにログインした状態で、左側のメニューにある「Explore GPTs」を開き、GPTストアにアクセスする

すると、アプリのようにカテゴリごとにGPTが並んでいるので、検索したり、カテゴリから探したり、目的のGPTを見つける。

目的のGPTをクリックすると、その詳細が表示されるとともに、画面下部に「Start Chat」というボタンが表示されるので、これをクリックするだけで、このGPTとのチャットを開始することができる。

それでは、早速だがGPTストアで入手できるGPTsの中から、特に実用性が高く、全てのChatGPTユーザーに試してほしいGPTsを抜粋して紹介していく。

仕事効率化、デザイン、リサーチなど、大まかなカテゴリー別に整理したので、自分の興味のある分野を参照してほしい。

GPTで仕事や作業を効率化する

まずは、PDFやWordなどのドキュメントの読み込み、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算の補助、またマインドマップやフローチャートなどの作成まで、仕事や実務でChatGPTを使うために役立つGPTsを紹介する。

これらのGPTsを使いこなすことで、言語を問わず情報収集のスピードを高速にし、アイディアなどをアウトプットする際にもGPTの力を借りてクオリティを高めることができる。

ビジネスパーソンから学生まで、誰にでもお勧めできるGPTsだ。

PDF Ai PDF:PDFとのチャット&無料クラウドストレージ

PDF Ai PDFは、ChatGPTにアップロードしたPDFファイルの内容についてチャット・要約をしたり、そのPDFファイルをクラウド上に保管させることが可能なGPTだ。

仕事や大学等で、英語の論文やレポートを大量に収集して概要をスピーディーに把握したい場合などに、このGPTに内容の要約を頼んだり、特定のセクションに関する質問をしたりといったことができる。

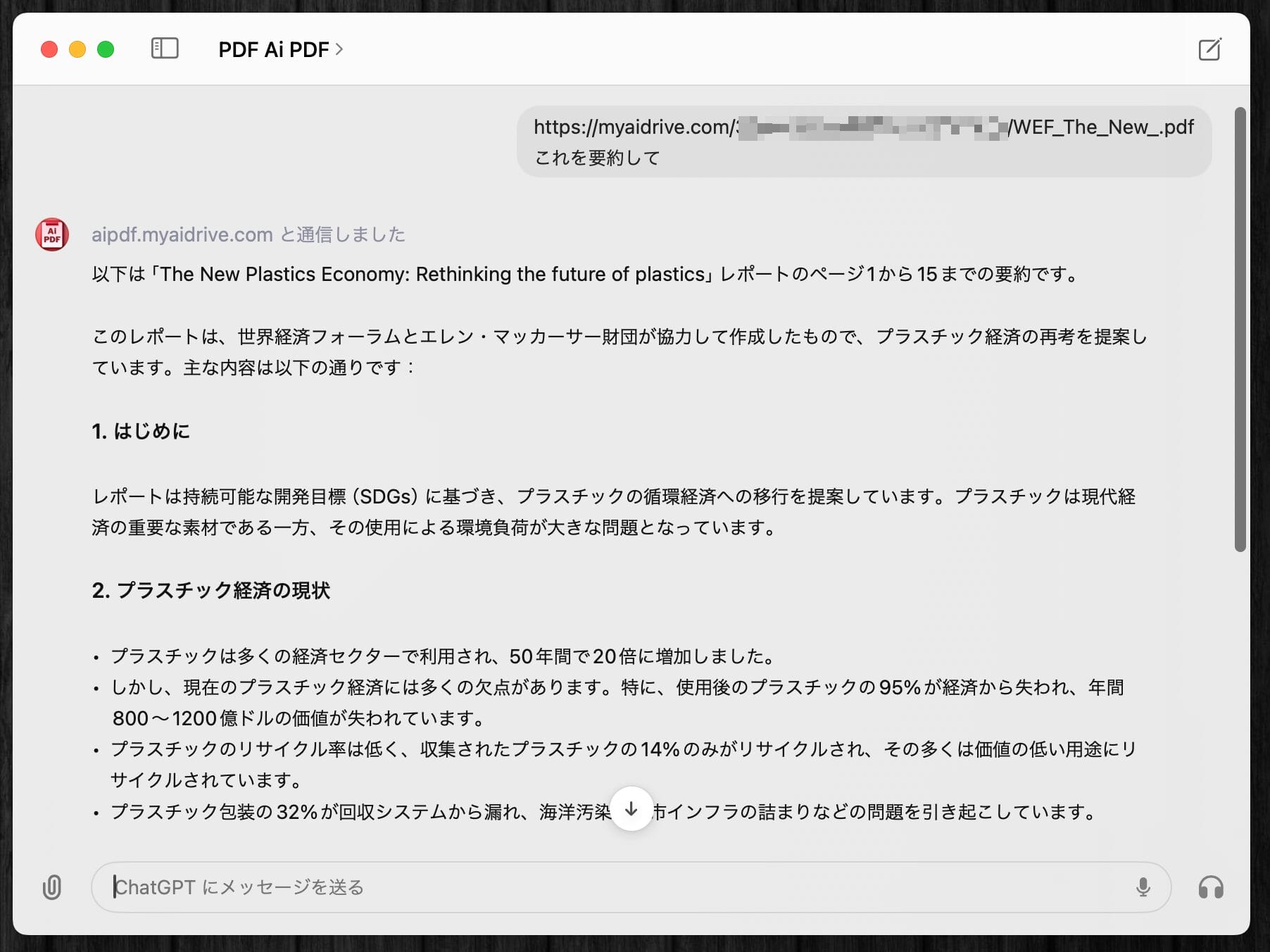

実際に、読むのが面倒な長文の英語レポートのサンプルを読み込ませてみる。特に意図はないが、適当に見つけた世界経済フォーラムのHPに公開されている海洋プラスチックに関するマッキンゼーなどによるレポートを使ってみた。

すると、このレポートの主なテーマが何かを解説した上で、レポートのポイントを要約してくれた。

要約や構造化のプロンプトを自分で考えずとも、PDFファイルを投げかけるだけで適切な要約を行ってくれる。特定の業界に関するリサーチを進めている場合などに、大量のPDFを流し読みする際に非常に重宝するGPTだ。

一方、単にファイルをアップロードしてその内容を分析させるだけであれば、要約や構造化のプロンプトを自分で考える必要はあるが、最悪、GPTを使わずともChatGPTデフォルトのGPT-4oでも同じことが実現できる。

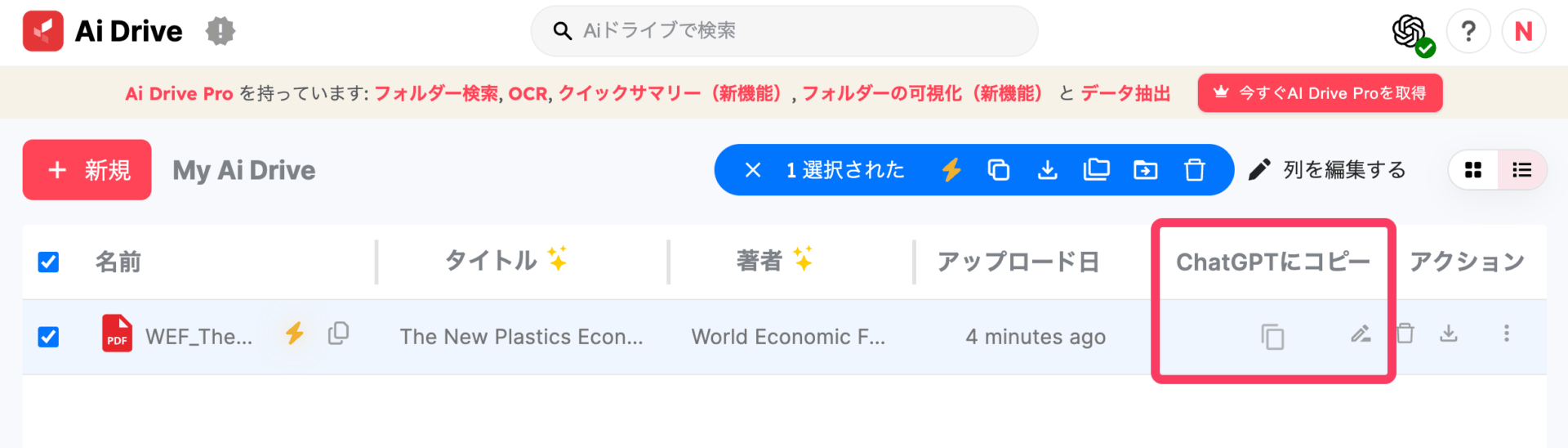

PDF Ai PDFは、「AI Drive」というクラウドストレージサービスと連携が可能で、プロンプトで「このファイルを保存してください。」などと指示すると、AI Driveにログインするように促される。

AI Driveは、ChatGPTに保存しているPDFファイルを直接読み込ませることができ、無料ユーザーでも保存容量の制限もないので、PDF Ai PDFのGPTを使って頻繁にPDFをChatGPTに読み込ませる予定がある人は、アカウントを作っておいてもいいだろう。

有料プランではスキャンした画像PDFのOCR化などもできるようになるが、既存のPDFファイルの保存・要約・質問ができればいいのであれば、有料プランは必要ない。

PDF Ai PDFとのチャット中に、「保存して」と頼んだPDFファイルは、Ai Driveに保存され、Ai Drive側でも閲覧できるようになる。

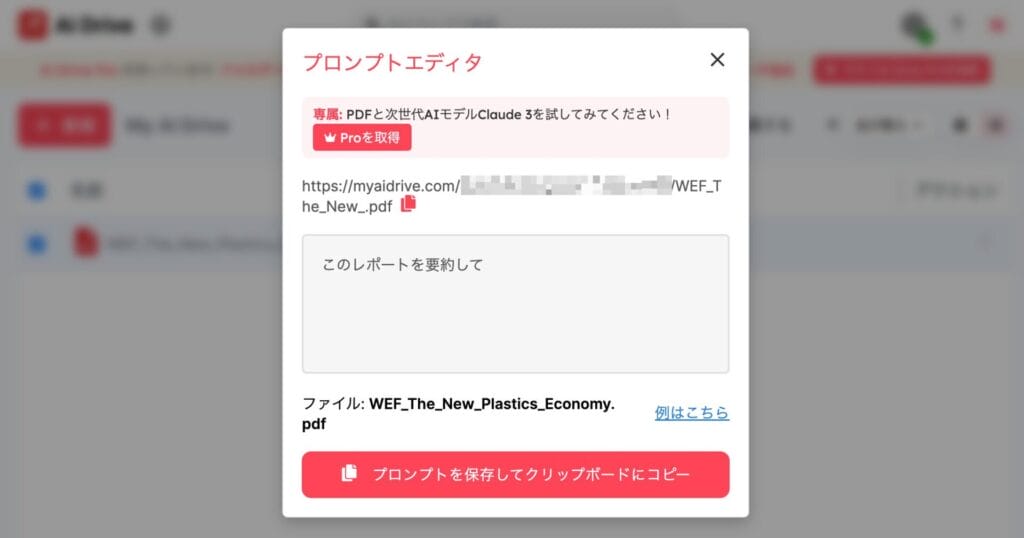

Ai Drive上でPDFファイルを選んで、「ChatGPTにコピー」というボタンをクリックすると、そのPDFを指定したプロンプト文の作成画面が表示される。

プロンプト作成画面で、「このレポートを要約して」などとGPTへの指示を書き込んだ上で、「クリップボードにコピー」をする。

ChatGPTの画面に戻って、プロンプト作成画面で作成・コピーしたプロンプトを、GPT「PDF Ai PDF」とのチャットにペーストすれば、Ai Drive上のファイルを読み込んだ上で、PDFの内容を要約してくれた。

PDFファイル内の情報を理解した上で、ユーザーの質問に対して的確な回答を提示してくれるため、PDFファイルから必要な情報を抽出する手間が大幅に削減される。

また、クラウド上に無料でPDFファイルを保存できるため、PCでPDFをAi Driveに投げ込んでおいて、後でスマホでChatGPTとPDFの内容についてチャットするというような使い方もできる。

もちろん、クラウドストレージを使うことは必須ではないので、単純にPDFの中身についてチャットできるだけでも便利だ。

自分でプロンプトを工夫する必要なく、PDFの内容に関してなんでも答えてくれるアシスタントが誰でも手に入るのは、GPTならではの利点だ。

Excel GPT:もうExcelの関数を自分で考えるのはやめよう

Excel GPTは、Excelで実現したい集計作業などをChatGPTに伝えると、最適な関数式を自動で考案してくれて、さらにその使い方をわかりやすくビジュアルで掲示してくれるGPTだ。

SUMIFやCOUNTIFなどのIF条件を組み合わせた複雑な計算式や、スペースなど余計な記号の削除、特定の文字列の抽出など、自分で書くのが面倒なExcel式を、Excel GPTが一瞬で考えてくれるので、仕事のスピードが圧倒的に早くなる。

人間がやるのは、日本語でやりたいことを伝えるだけだ。

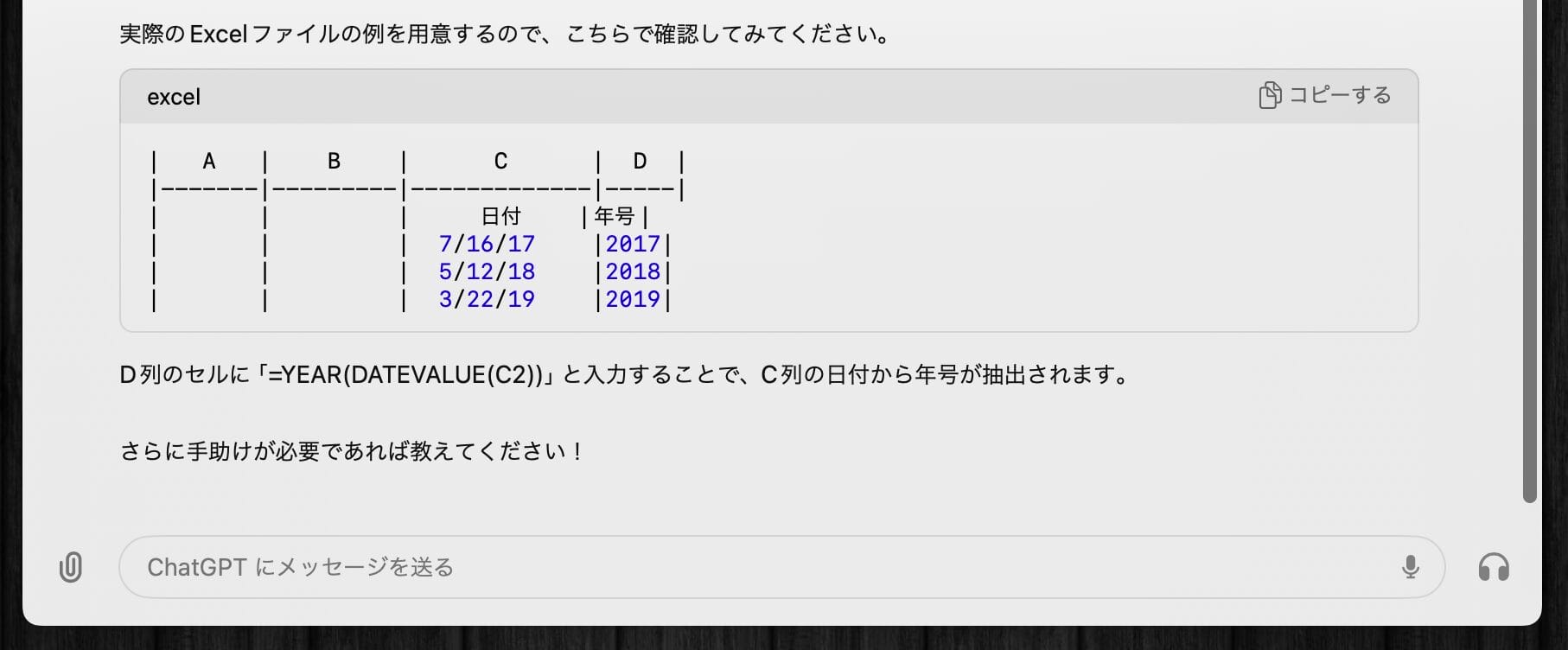

例えば、以下のようなExcelシートで、C列に入っている月/日/年号という形式のデータから、「2017」といった年号を自動で表示するD列を作りたいとする。

| C | D |

|---|---|

| 日付 | 年号 |

| 7/16/17 | 2017 |

| 5/12/18 | 2018 |

| 3/22/19 | 2019 |

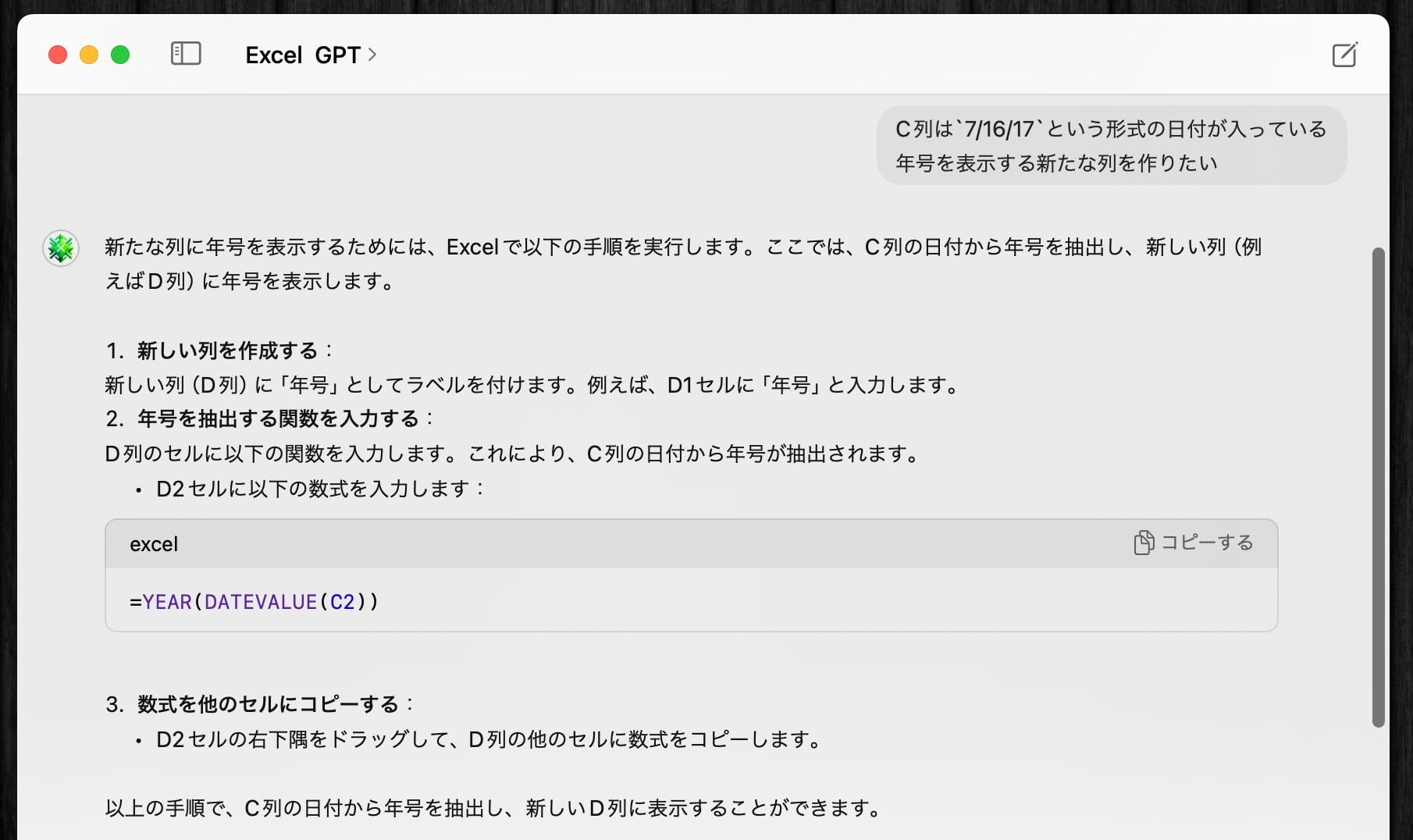

Excel GPTを起動して、シートの状況と、行いたい作業を日本語で説明するだけで、Excecl GPTが最適な関数を考案してくれる。

C列は7/16/17という形式の日付が入っている

年号を表示する新たな列を作りたい

すると、以下のスクリーンショットのように、=YEAR(DATEVALUE(C2))という関数を考案してくれた。しかも、ステップバイステップでその関数の使い方を説明してくれる。

DATEVALUE()などという関数の存在自体知らなかったので、Google検索をする手間も、自分でExcel関数の使い方を理解する手間も省くことができた。

さらに、Excel GPTの良いところは、実際のExcelファイルの構造をアスキーアートのように再現して、チャット上でどのような画面になるかを見せながら解説してくれる点だ。

言葉で説明されても理解するのが難しいExcelの使い方だが、GPTがビジュアルで見せながら関数の使い方を説明してくれることで、Excel初心者でも、難なく複雑な処理をGPTに聞きながら実現させることができる。

Excel GPTを使わずに、デフォルトのChatGPTを使用していると、ここまで丁寧な解説はしてくれないので、Excel GPTならではの利点である。

Whimsical Diagrams:超便利なマインドマップツール

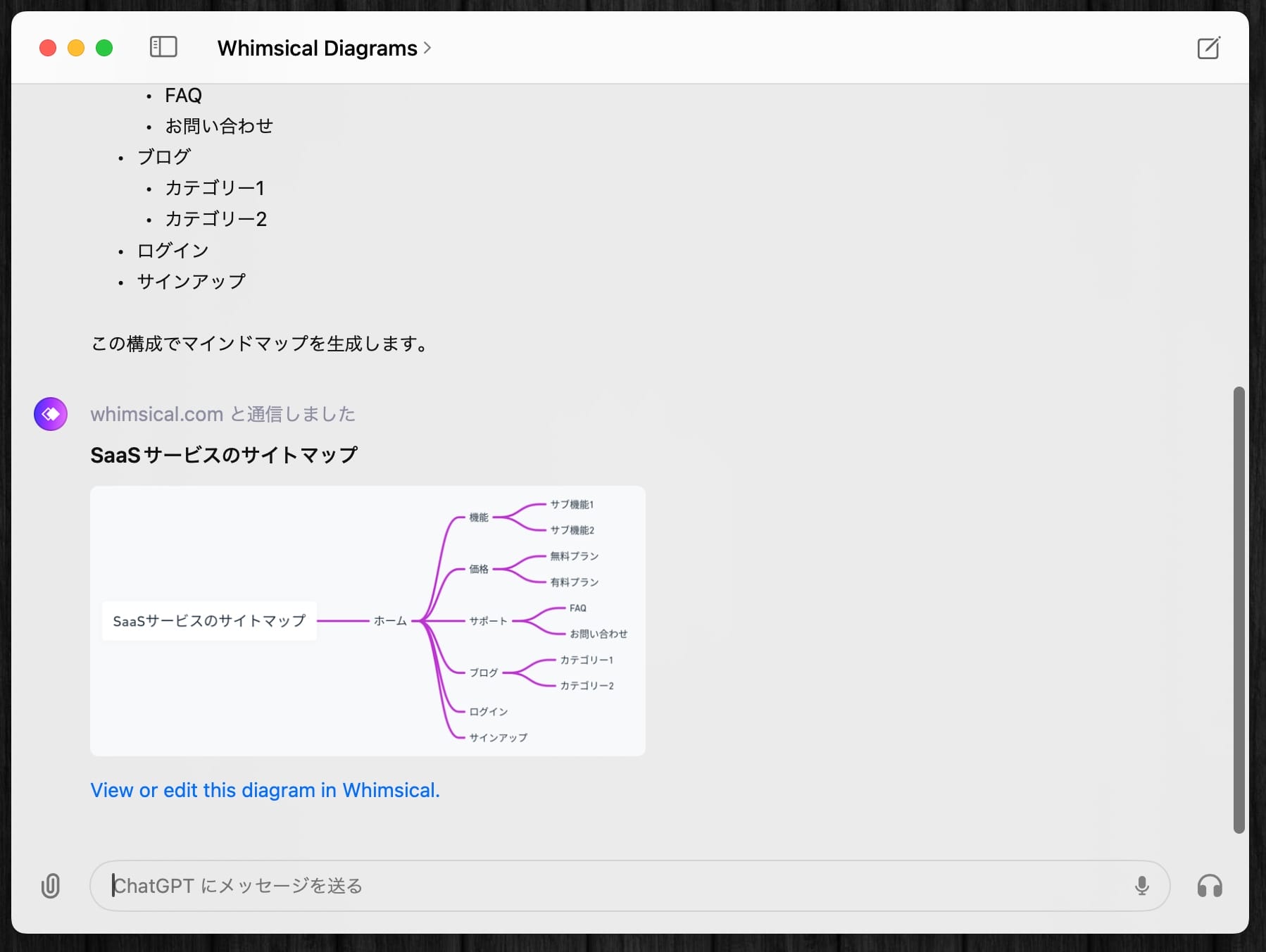

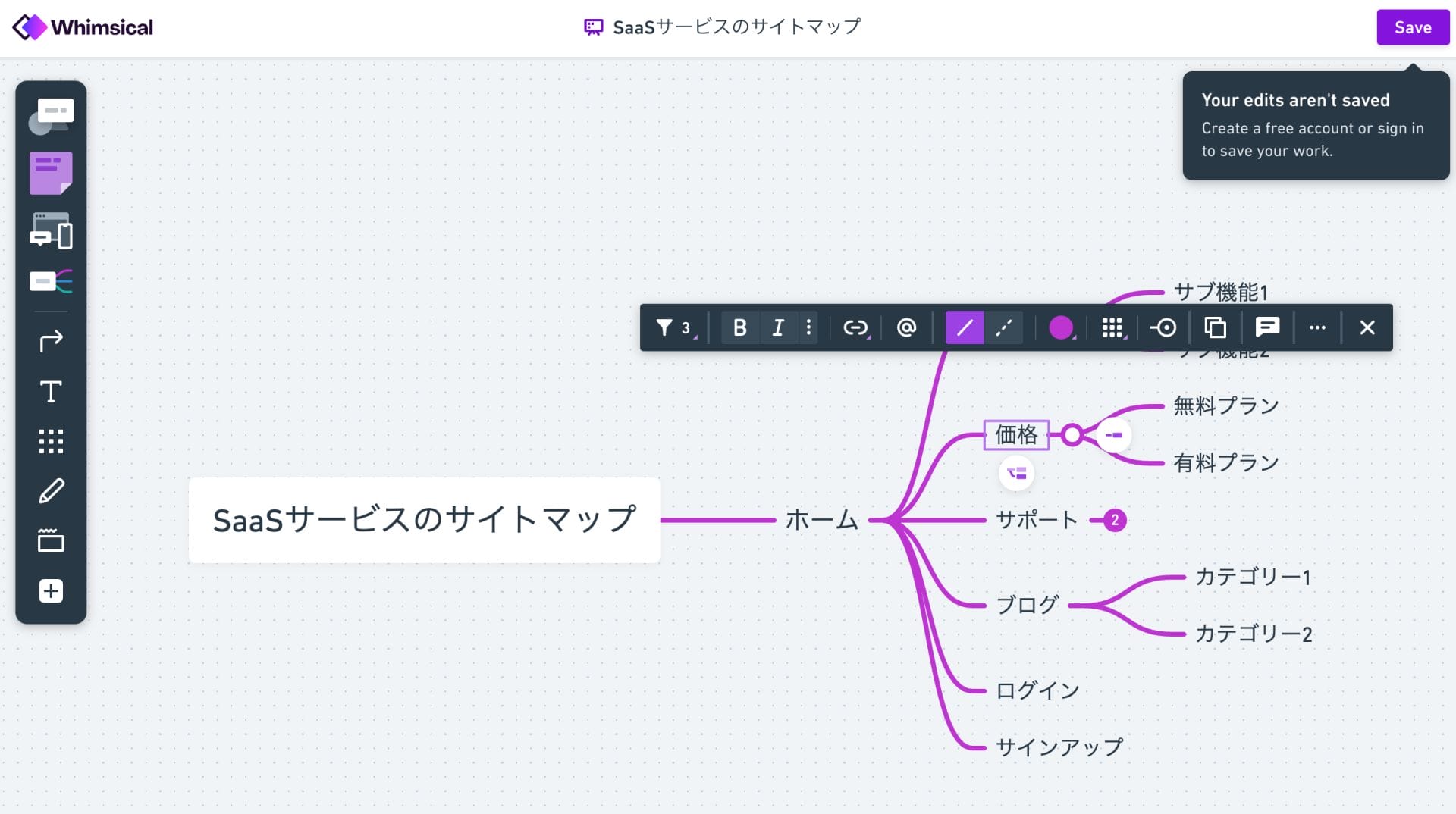

Whimsical Diagramsは、ChatGPT上で、フローチャート、マインドマップ、シーケンス図などの図を自動生成することができるGPTだ。

さらに、自動で生成されたマインドマップ等は、「Whimsical」というWebサービス上で、自分で/複数人で編集することもできるので、最初の図の下書きをChatGPTに作らせて、チームでブラッシュアップする、といった使い方もできる。

ミーティングでの使用はもちろんのこと、一人や複数人でのブレストにも非常に役に立つので、マインドマップやフローチャートを利用することがある人にはぜひお勧めしたい。

実際に、フローチャートを一つ作ってみる。

Whimsical DiagramsのGPTを有効にした状態で、「SaaSサービスのサイトマップ」とだけ打ち込んだ結果、一瞬で以下のような画像が生成された。

さらに、生成された画像をクリックすると、Whimsicalの画面が開き、そのまま編集を開始することができる。

Whimsicalはもともと、個人・チームで、マインドマップやフローチャートを共同編集することができるツールで、直感的なインターフェースで新しいノードを作ったり、テキストを書き換えたりといったことが可能だ。

このGPTに下書きを作らせて、一発で望み通りのチャートができなくても、GPTが生成した図をベースとして自由に編集・改善することができるのは、Whimsicalという既存ツールと連携しているGPTならではの魅力である。

ゼロベースで考え始めるよりも、最初のアイディア出しを省力化して、人間は発展的な考察に集中できる、というのがとても嬉しい。

ビジュアル思考を活用したい人は、ぜひWhimsical Diagramsを試してみることをおすすめする。

Diagrams: Show Me:カスタマイズ性・汎用性に長けたチャートツール

Diagrams: Show Meも、Whismsical Diagramsと非常に近い機能を持ったマインドマップやフローチャートの生成が可能なGPTである。

「Diagrams: Show Me」ならではの特徴は、「Mermaid」という記法で図やチャートを生成してくれるため、WhimsicalのようにWhimsical上でしか使えない図ではなく、多くのソフトウェアやウェブサイトで使える、非常に汎用性・応用性が高い図を生成できる点にある。

また、生成できる図も幅広く、フローチャート、マインドマップ、UML、PlotUML、ワークフロー、シーケンス図、ER図、データベース、アーキテクチャの可視化など、ありとあらゆる種類の図を生成できる。

試しに、「アカウントへのログインをともなう通販サイトのユーザーシーケンス図」というプロンプトで、Web制作時などによく作成するシーケンス図を生成させてみた。

すると、以下のように瞬時にMermaid記法でシーケンス図が生成され、画像も表示された。

GPTが生成した図は、もちろん画像単体でダウンロードすることが可能である。

この図をカスタマイズしたい場合には、図をクリックするとMermaidのライブエディターが開き、プレビューで図を確認しながら、左側のパネルのテキスト・コードを編集することで、図をカスタマイズすることができる。

Mermaid記法とは、JavaScriptベースのダイアグラム作成ツールで、Markdownのようなプレーンテキストから、フローチャート、シーケンス図、ガントチャートなど様々な図を動的に生成することができる。

例えば、A-->Bなどと打ち込むだけで、AからBに伸びる矢印がグラフに表示される。Diagrams: Show Meは、このMermaid記法を高度に組み合わせた複雑な図を、一発で生成してくれるGPTというわけだ。

Mermaidの公式ドキュメント上で、どのようなグラフを作成できるかの一覧が画像とともに掲載されているので、このページからGPTで作成するダイアグラムの着想を得ることもできる。

Mermaid記法はとてもシンプルなので、マスターするととても便利だが、仮に覚えられない人であっても、GPTにチャットで修正したい点を言葉で説明すれば、Diagrams: Show MeがMermaidのコードをどんどん修正していってくれるので、誰でもその恩恵に預かることができる。

Whimsicalのような特定のサービスに依存しないチャートの作成ツールを求めている人は、ぜひ使ってみることをお勧めする。

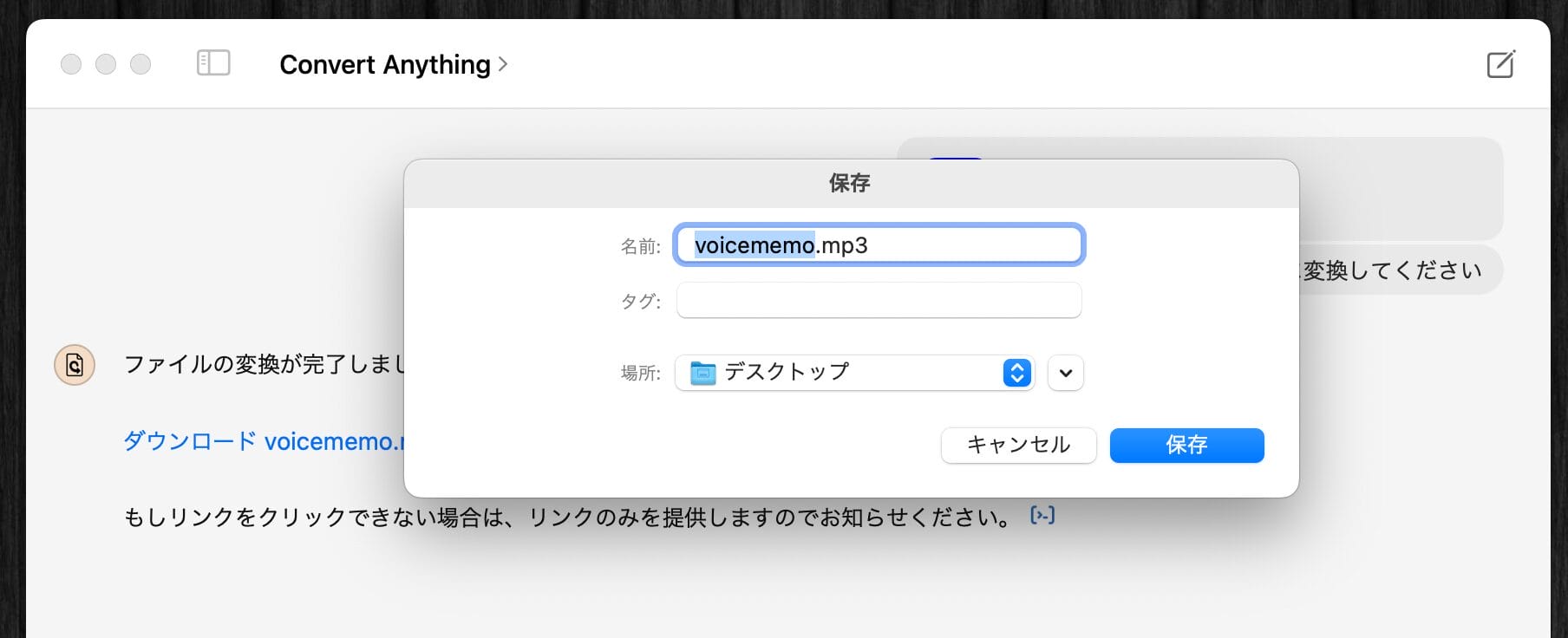

Convert Anything:ファイル変換もChatGPT上で実現

Convert Anythingは、jpegやpngなどの画像、mp3やm4aなどの音声、Wordなどの文書、Excelなどの表形式のファイルを、別の形式のファイルに変換することに特化したGPTである。

ChatGPTにファイルをアップロードして、どのような形式に変換したいかを伝えるだけで、ファイル変換を実行し、変換後のファイルをダウンロードできるリンクを発行してくれる。

例えば、iPhoneのボイスメモは.m4a形式で保存されるが、それをより汎用的な.mp3ファイルに変換してみる。

.m4aファイルをChatGPTにアップロードして、「これをmp3ファイルに変換してください」とだけ伝えると、Convert AnythingのGPTが瞬時に.mp3ファイルのダウンロードリンクを生成してくれた。

リンクをクリックすると、変換後のファイルをダウンロードすることができる。

上記の例は、一つだけオーディオファイルをアップして変換させているが、複数のJPEG画像をアップロードして、一括でPNG形式に変換させるといったことも可能だ。

GPTの機能としてはシンプルだが、あらゆるファイル形式に対応しているという点で、いちいちGoogle検索で変換ツールを探す手間が省けて嬉しい。

仕事でもプライベートでも、ファイル形式を変換したいことは非常に多いので、かなり実用的なGPTだと言える。

GPTで情報収集・リサーチを効率化する

ChatGPTを、文章の要約や翻訳に使用している人は多いだろう。また、学生や研究者であれば論文やレポートの執筆の補助を頼んだり、ビジネスパーソンでも資料に盛り込む情報を聞いたりといったChatGPTユーザーは多いはず。

そんなAIによる要約や情報収集、情報整理の力を、さらに引き出すためのGPTsを紹介する。

Link Reader:動画やWebサイトの爆速要約

Link Readerは、その名の通り、URLリンクを与えると、その内容を読み取って、要約・解説してくれるGPTである。

Webページはもちろんのこと、YouTube動画、PDF、PowerPoint、Word、画像ファイルなど、さまざまな種類のリンク先に対応している。

最近では、Google検索で調べ物をしているときに、YouTube動画が出てくることも増えてきたが、動画はやはり視聴に時間がかかるため、サクサク必要な情報だけを集めたい時には若干ややこしい。

そういった場合に、Link Readerに動画リンクを与え、その内容を要約させれば、自分が求めている情報がその動画に含まれているのかどうか等を瞬時に判断可能で、大幅に時間を節約することができる。

例えば、Link Readerに、Appleが公開しているWWDC 2023のYouTube動画のリンクを渡してみる。

この動画は2時間もあるAppleのプレゼン動画で、Apple Vision ProやMacBook Air 15インチが発表されているが、その全てを視聴するのは非常に面倒だ。WWDCで発表されたプロダクトだけをサクッと把握したい場合に、Link Readerが非常に役に立つ。

今回使用したプロンプトは以下の通りで、動画のURLとともに、「発表されたプロダクトをまとめて」と指示してみる。

この動画で発表されたAppleのプロダクトをまとめて

https://www.youtube.com/watch?v=GYkq9Rgoj8Eすると、このWWDC内で発表されたプロダクトの一覧と、その概要を瞬時に箇条書きでまとめてくれた。

15インチMacBook Airの特徴も的確にまとめられているし、WWDCの2時間もの動画を視聴しなくても、発表の要点を把握することができた。

このように、長い動画の内容をGPTに解説させることをはじめ、PDFやWebページなどのドキュメントも要約させることができる。

また、外国語を日本語に翻訳させることも可能なので、外国語の記事やドキュメントのURLを与えて、これを日本語で要約せよ、と指示すれば、あらゆる言語の文書を解読することも可能だ。

情報収集をしている際に、長いから要約してほしいなーと思ったら、とりあえずLink Reader GPTを使ってみると良いだろう。

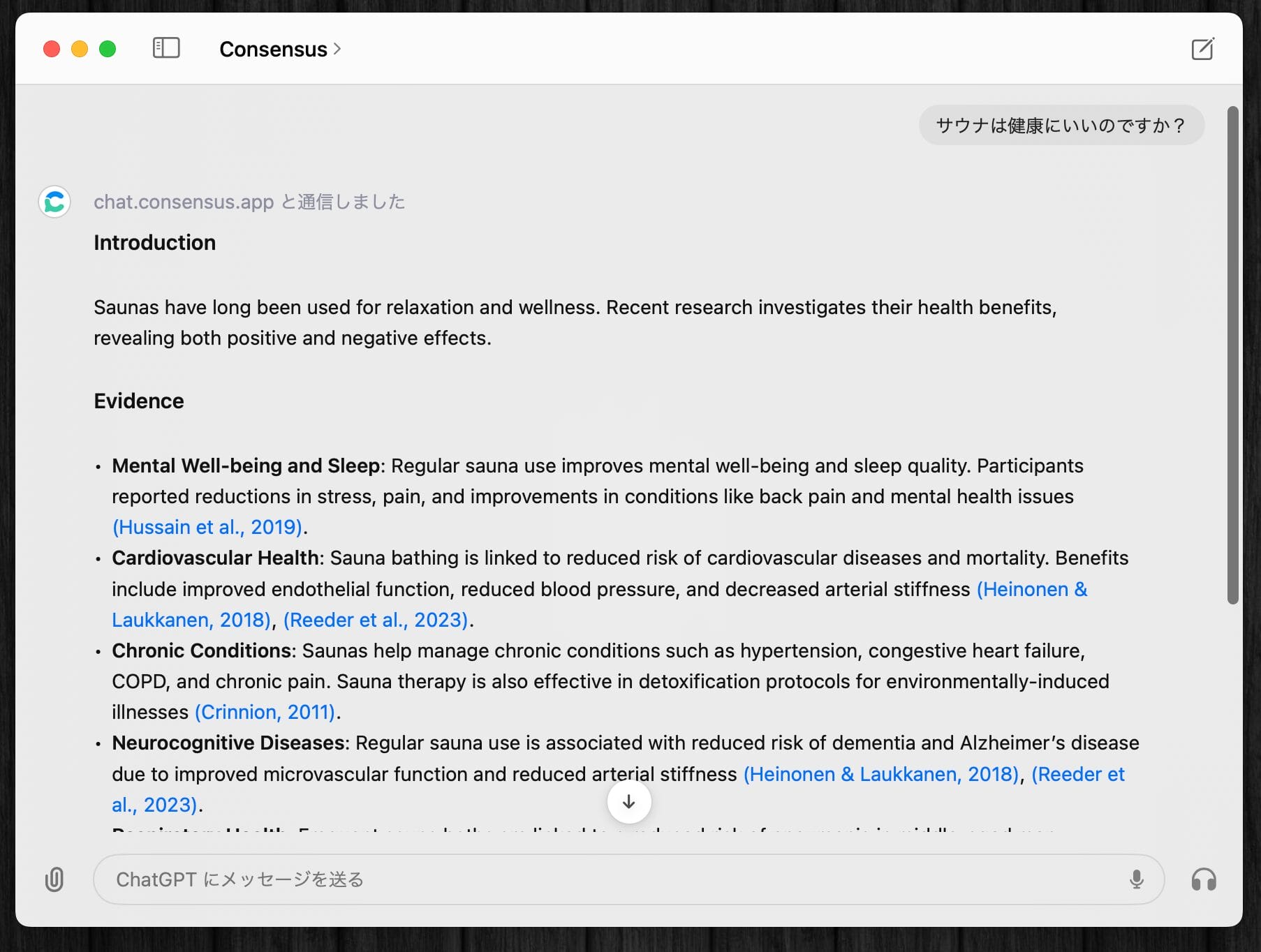

Consensus:最新の科学に基づく何でも質問箱

Consensusは、AI技術を活用した学術論文の検索サービスであるConsensusが公開しているGPTである。

Consensusは、元々は200万以上の学術論文からの検索が可能なサービスだが、このGPTを使うと、Consensus上での論文検索結果に基づいて、チャット形式で学術論文に関する会話をすることができる。

研究者や学生が必要な情報を素早く見つけることができるのはもちろんのこと、一般の人が、学術的なエビデンスに基づく正確な知識をChatGPTのチャット上で入手することができるという利点がある。

例えば、サウナについてConsensus GPTに尋ねてみると、最新の学術論文で、サウナに関する論文のタイトルとリンク、さらにその論文の内容の要約が表示された。

海外のサービスであることもあって、結果が英語で表示されてしまうことが多いが、「日本語で解説してください。」という一言をチャットで足すだけで、学術論文の要約を全て日本語で表示させることもできる。

Consensusは公開された学術論文という信頼できる情報源からの結果のみを表示するため、何か疑問や質問があるときに、最も正確なエビデンスに基づく回答が得られるのが利点である。

単にWeb検索をするだけだと、個人のブログや、宣伝記事ばかりが引っかかって、正確な情報を得るのが難しい中で、知識がない人でも学術論文の最新の知見にアクセスできるのは、GPTならではの革新的なことに思える。

「サウナって体にいいのかな?」など日常生活でちょっとした疑問があったら、Consensus GPTに気軽に質問してみると、面白い知見が得られるかもしれない。

Scholar GPT:幅広い情報ソースからのリサーチツール

Scholar GPTも、Consensusと近いアカデミックな情報検索を得意とするGPTである。

Consensus GPTが、Consensus上にある学術論文のデータベースに基づいているのに対して、Scholar GPTは、Google Scholar、PubMed、JSTOR、Arxivなどオープンなデータベースを幅広く検索することができる。

その分、Webサイトのニュース記事など、必ずしも学術論文に限らず結果が表示されるので、エビデンスの厳密性は劣りつつも、求めている情報が見つかりやすい利点がある。

例えば、Scholar GPTに、先述のConsensusと同じく、サウナに関する最新情報を尋ねてみる。Scholar GPTに打ち込んだプロンプトは以下の通りである。

Find the latest research about saunaすると以下のスクリーンショットの通り、直ちに複数の文献がリストアップされた。多くは学術論文の情報が表示され、Consensus同様にタイトルやサマリーを整理してくれている。

何度か試していると、中にはLinkedin上で公開されているサウナに関するビジネスレポート記事や、World Sauna Forumという謎のシンポジウムの情報も表示され、学術論文に限らず、かなり幅広いソースから検索を行っていることが伺えた。

ビジネスパーソンなどで、とにかく幅広く情報を収集したいといった場合に、Scholar GPTを使うことで、学術論文からWeb記事まで、幅広く文献をあたることができる。

学生や研究者などで、情報の正確性がクリティカルに重要な人は、Consensusを使った方が良いだろう。

GPTでデザインやSNS投稿を創る

ChatGPTは、テキスト情報の回答や要約だけでなく、もっとクリエイティブなタスクにも活用することができる。

デフォルトでChatGPTに備わっている画像生成AIのDALL-E 3のポテンシャルをさらに引き出すGPTから、AdobeやCanvaなど外部サービスと連携してSNS投稿のデザインを行えるGPTまで、クリエイティブなGPTを紹介する。

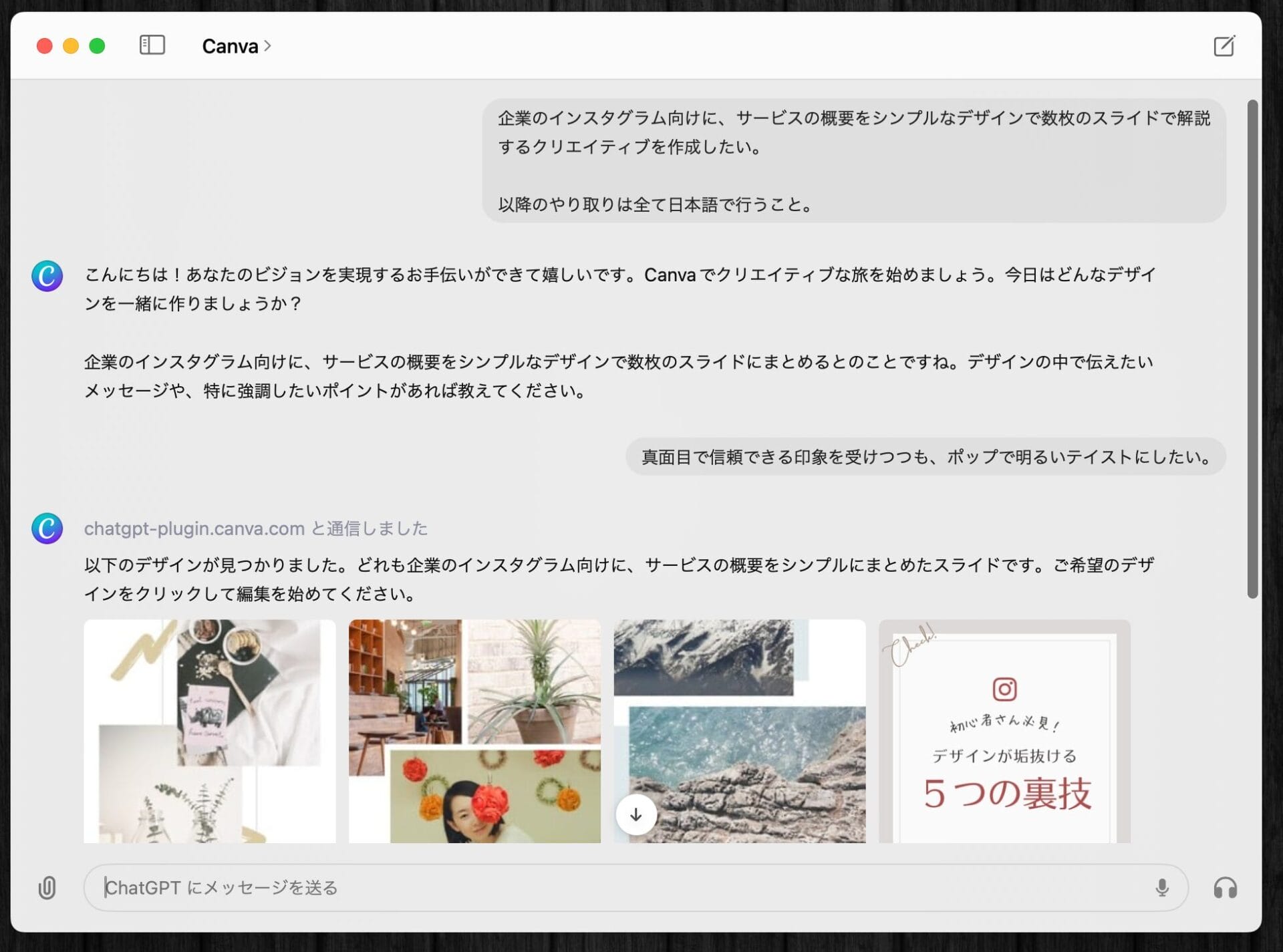

Canva:SNS投稿に使えるデザインテンプレートを提案

CanvaのGPTは、SNS投稿画像、プレゼン資料、WebサイトなどをデザインできるWebサービスである「Canva」が公開しているGPTである。

どんなデザインを作成したいかをChatGPT上で指示すると、その内容を踏まえて、Canva上で編集できるデザインテンプレートがGPTから提案される。

例えば、以下のように、企業インスタグラムアカウントの運用者を想定して、作成したい投稿イメージを文章で伝えてみた。

企業のインスタグラム向けに、サービスの概要をシンプルなデザインで数枚のスライドで解説するクリエイティブを作成したい。

以降のやり取りは全て日本語で行うこと。すると、CanvaのGPTがデザインの中で強調したいポイントについて追加質問をしてきた。与えたプロンプトで不十分な情報があれば、GPTがより提案を的確にするために追加情報を求めてくれるので、プロンプトを考案する手間が省けて嬉しい。

今回は、「真面目で信頼できる印象を受けつつも、ポップで明るいテイスト」という注文を与えてみた。

すると、Canva GPTが、インスタグラム投稿に適したテンプレートから、今回の注文に合致するものをプレビュー画像とともにリストアップしてくれる。

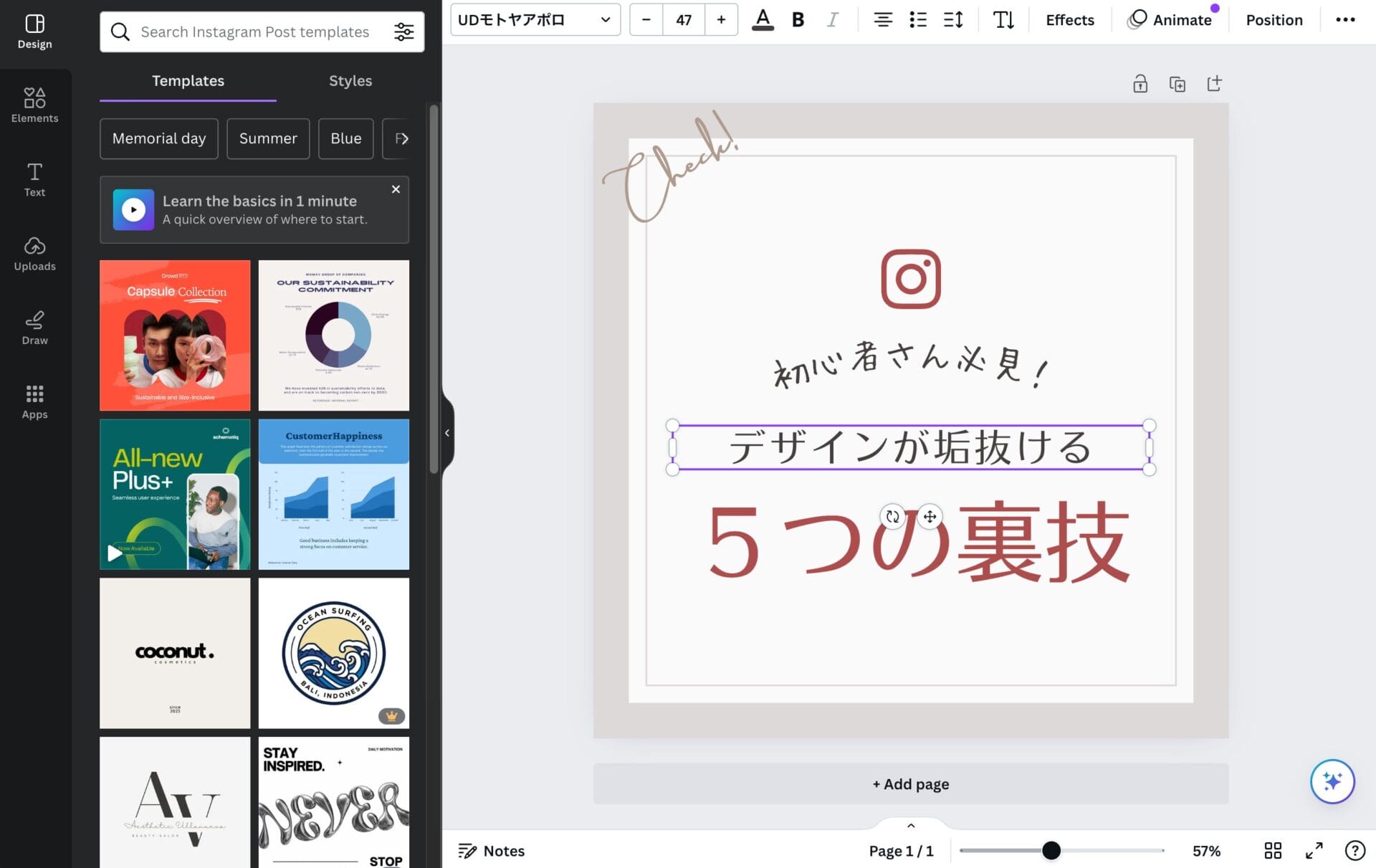

提案されたテンプレートは、ChatGPTの画面上でクリックすると、Canvaの編集画面にジャンプする。

編集画面で、提案されたテンプレートのテキストを書き換えたり、図形を足したり引いたりできるので、テンプレートを探す時間を短縮して、瞬時にデザインの制作に取り掛かることができる。

InstagramやXなどのSNS投稿を企業で担当している人などに、心強いデザインツールである。ChatGPTがデザインにも使えてしまうのだから面白い。

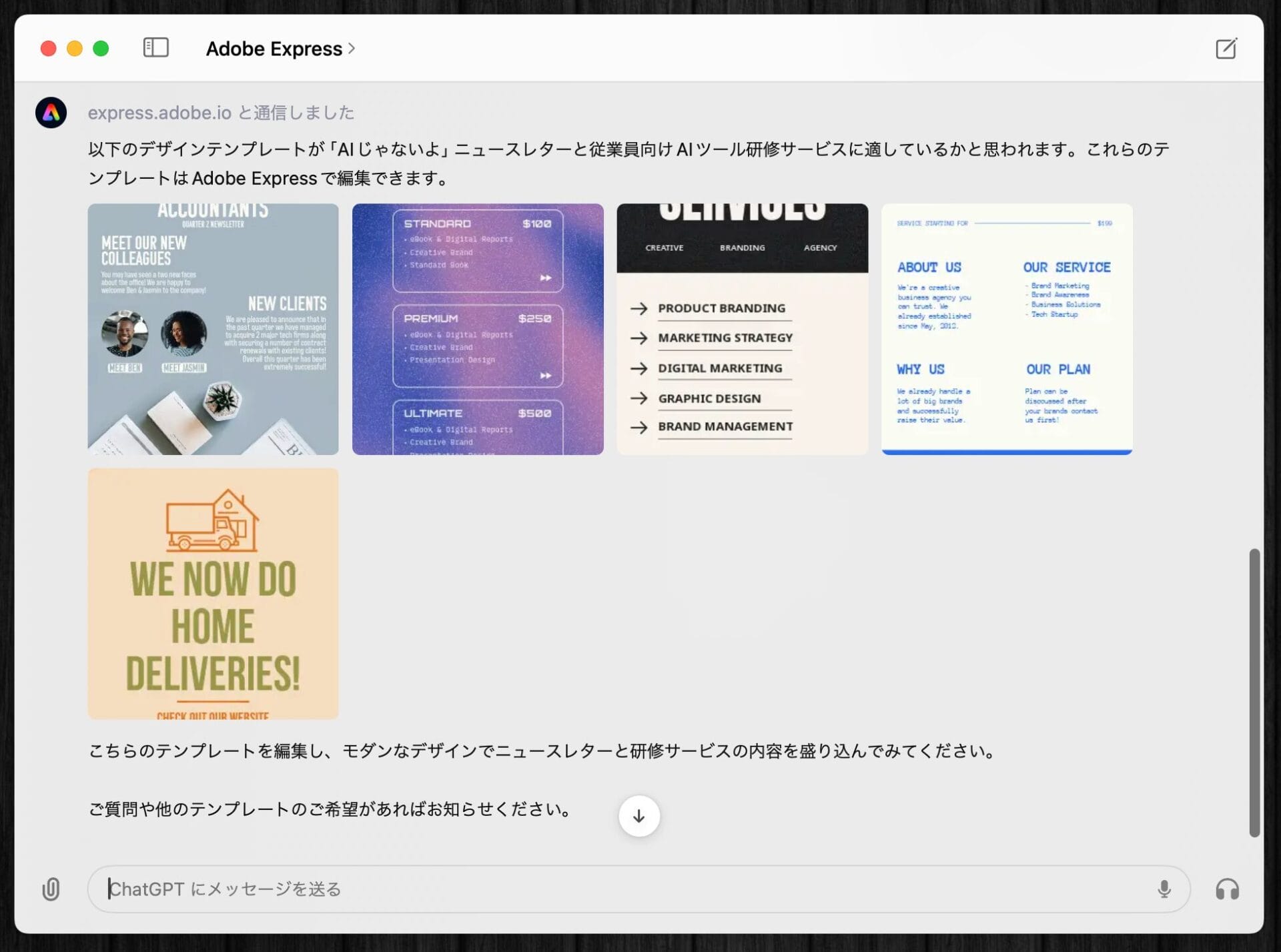

Adobe Express:AdoveによるCanva対抗馬

Adobe ExpressのGPTも、Canva GPTと同様に、大量のテンプレートの中から、ユーザーのニーズに合ったものをプロンプトに基づいて考案してくれる。

Adobe Expressは、Canvaに正面から対抗するAdobeによるWebサービスで、SNS投稿のデザインなどをブラウザ上で簡単に作成することができる。

こちらも、企業のインスタグラム運用担当者を念頭に、サービス概要を解説するコンテンツを作りたいと聞いてみた。GPTの回答は英語になりがちなので、日本語で回答を生成するように指示するのを忘れないようにする。

企業のインスタグラム向けに、サービスの概要をシンプルなデザインで数枚のスライドで解説するクリエイティブを作成したい。

以降のやり取りは全て日本語で行うこと。すると、Canva GPTと同様に、ユーザーのプロンプトを踏まえて、デザインを検討するための追加情報を求められる。

サービスの名前やポイント、スライドの枚数、デザインの好みなどを追加で伝えることで、より的確なテンプレートが提案される。

今回の場合、ユーザーの入力を踏まえて、ニュースレターや研修サービスのスライドに適したテンプレートを提案してきた。

Adobe Express GPTも、プレビューがChatGPTの画面上に表示され、それをクリックすることでAdobe Expressの編集画面に直接ジャンプすることができる。

編集画面では、Adobe Expressの機能を使ってテキストやアイコンの差し替えが可能だ。Adobe ExpressにはAdobeによる画像生成AIの機能も備わっているので、Express上でデザインをAIによって追加することもできる。

どちらか一方に絞って使うというよりは、デザインに迷った時、とりあえずCanvaとAdobe Expressの両方のGPTに良いテンプレートがないかを聞いてみて、気に入ったものを編集する、という使い方が便利だろう。

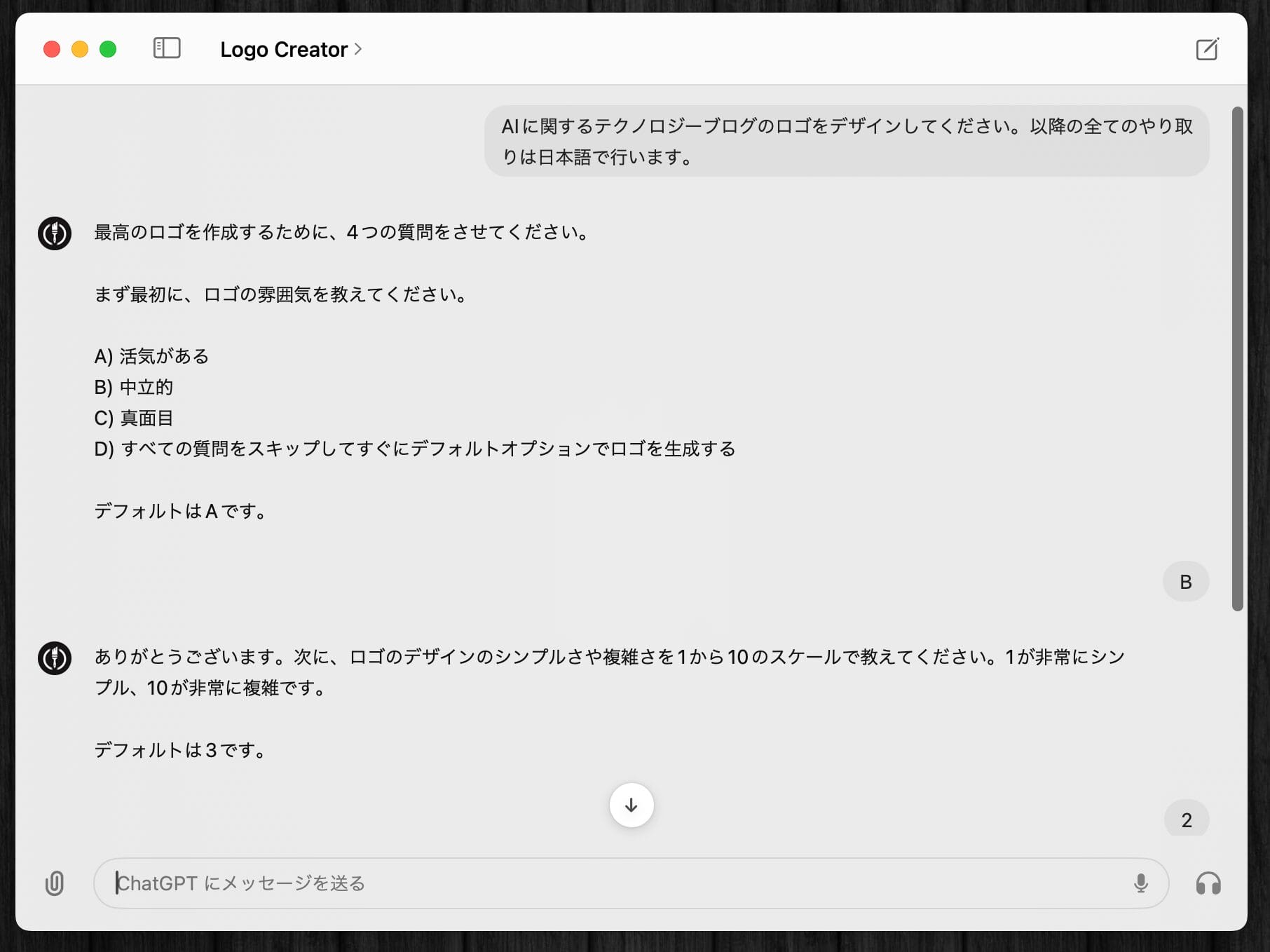

Logo Creator:DALL-E 3を活用したロゴ生成ツール

Logo Creatorは、ChatGPTに備わっている画像生成AI「DALL-E 3」を活用して、チャットでのやり取りの中で、いい感じのロゴデザインの生成をサポートしてくれるGPTだ。

例えば、以下のように、当サイト「AIじゃないよ」のロゴを生成してくれるよう頼んでみる。

海外のGPTにありがちだが、Logo Creatorは追加で指示しないと英語で回答してくるので、「以降のやり取りは日本語で行う」などとプロンプトに書き加える必要がある点に注意が必要だ。

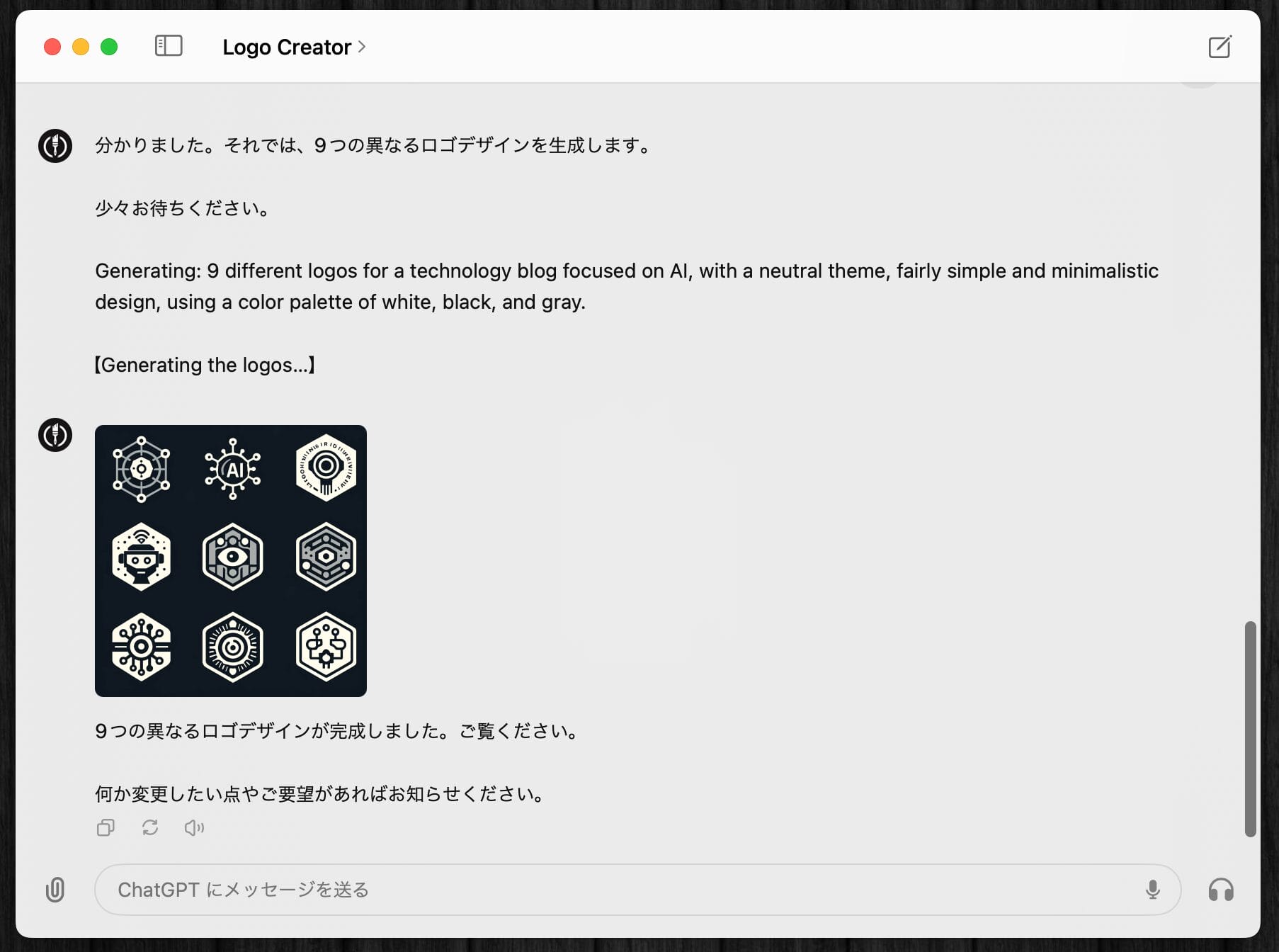

AIに関するテクノロジーブログのロゴをデザインしてください。以降の全てのやり取りは日本語で行います。ユーザーからの依頼を受けると、Logo Creator GPTは、ロゴの雰囲気、シンプルさ・複雑さ、カラーパレットなどを追加質問してくる。

それらに自分好みのデザインを伝えていくと、それらの選択に基づいて最後にDALL-E 3によってロゴが生成される仕組みになっている。

今回は、中立的なデザインで、複雑さは10段階中2、カラーパレットで白黒を指定してみた。

Logo Creatorが、これらのユーザーの選択に基づいて、DALL-E 3に対するプロンプトを自動で考案してくれる。

今回使われたプロンプトは、「9 different logos for a technology blog focused on AI, with a neutral theme, fairly simple and minimalistic design, using a color palette of white, black, and gray.」となっており、シンプルでミニマリストなデザインなど、ユーザーの選択が盛り込まれていることが分かる。

すると、AIに関するテクノロジーブログという要件を踏まえて、ちゃんとAIやテックに関係するミニマルなデザインのロゴが生成された。

ちょっとしたプロジェクトのロゴを考案させたり、ブログやWebサイトのFaviconを生成させたりといった用途に適している。

GPTでプロンプトエンジニアリング

プロンプトとは、ChatGPTのようなAIモデルに対して与える指示や質問のことだ。

「東京の観光スポットを5つ挙げてください」と入力するのがプロンプトの一例で、AIによる回答は、プロンプトの内容や質に大きく左右されることになる。

そこで重要になるのがプロンプトエンジニアリングだ。これは、AIから望む結果を得るために、プロンプトを最適化する技術のことを指す。

例えば、「東京の観光スポット」と一口に言っても、ターゲットの年齢層、食事系かアクティビティ系か、季節はいつかなど、プロンプトに文脈や具体的な指示を加えることで、より的確で詳細な回答を引き出していく。

ただ、この作業がなかなかに面倒だ。

せっかく手間を省きたくてChatGPTを使っているのに、複雑なプロンプトを書くのが面倒で、結局自分で作業している、という人も多いのではないか。

ここでは、ChatGPTを始めとする大規模言語モデルや画像生成AIなど、プロンプトを必要とするAIツールを使うにあたって、プロンプトエンジニアリングをサポートしてくれるGPTsを紹介する。

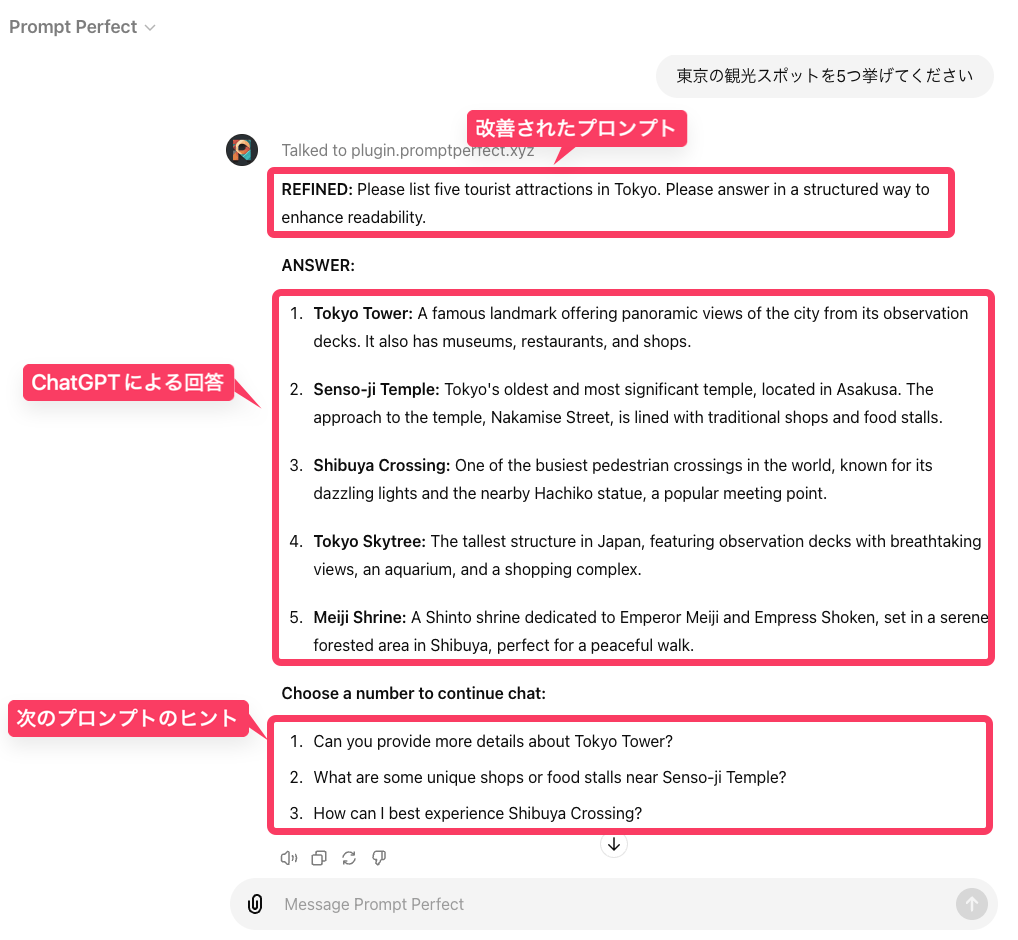

Prompt Perfect:面倒なプロンプト文の作成もAIにやらせる

Prompt Perfectは、そんなプロンプトを書く作業をサポートしてくれるGPTである。

ユーザーが打ち込んだプロンプトを、より良い結果が得られるように書き換えてくれるだけでなく、その次の会話のアイディアも掲示してくれる。

Prompt Perfectを使用するには、Prompt Perfectのサイトへのメールアドレスの入力が必要である。Prompt PerfectのGPTを有効にして、最初のプロンプトを与えると、サインインを要求するボタンが表示される。

「サインインする」をクリックすると、メールアドレスの入力を求められ、メールアドレスに送られてくるワンタイムパスワードを入力するとサインインできる。

ログインができたら、早速ながら、Prompt Perfectがどのようなサポートをしてくれるかを見てみよう。

以下のように、東京の観光スポットを聞いてみた。

東京の観光スポットを5つ挙げてくださいもちろんこのプロンプトを通常のChatGPTに与えるだけでも、それなりの回答が得られるのだが、Prompt Perfectが「より良い」プロンプト案を考えてくれる。

Prompt Perfectからの回答に「REFINED」という項目があり、これが改善されたプロンプト文である。

Please list five tourist attractions in Tokyo. Please answer in a structured way to enhance readability.

(東京の観光スポットを5つ挙げてください。読みやすくするため、構造化してお答えください。)5つ挙げるという点は変わっていないが、結果を構造化してユーザーにとって分かりやすく整理するという指示が書き加えられている。

改善後のプロンプトを表示するだけでなく、そのプロンプトを使ってChatGPTに質問した場合の結果も同時に表示される。

さらに、下部には次の質問として使うと良いであろうヒントも挙げられている。

プロンプトを深く考えなくても、的確な質問を勝手に考えてくれて、さらに深く考察するための次のプロンプトも用意してくれるという、至れり尽くせりなGPTだ。

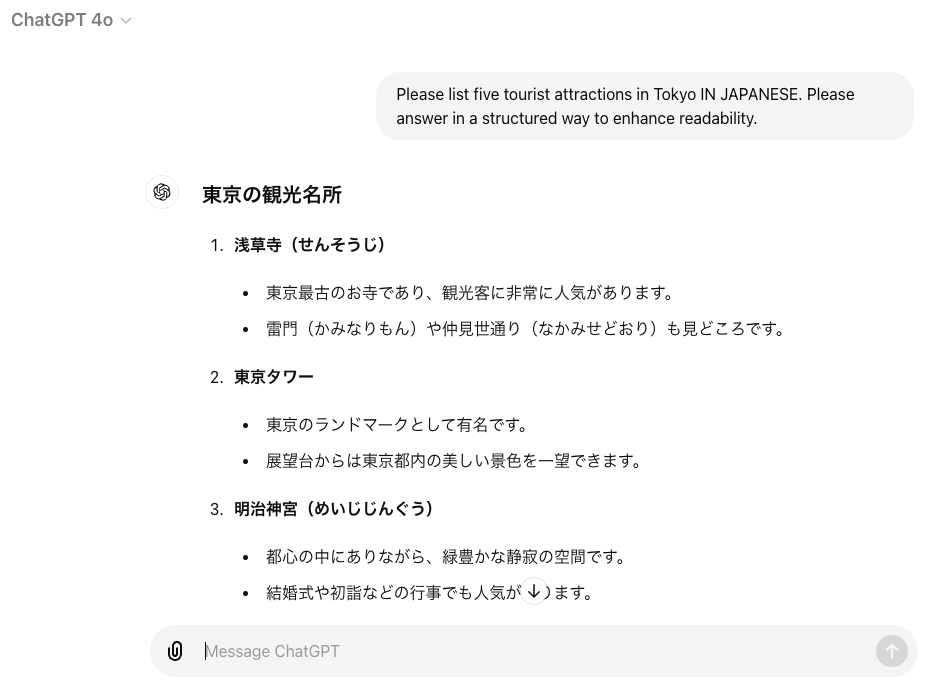

ただ、Prompt Perfectは、デフォルトでは常に英語でプロンプト文を考案してしまうので、結果を日本語で表示させたいのであれば、「REFINED」プロンプトの最後に「in Japanese」を書き足して、通常のChatGPTに改めて問いかける必要がある。

実際に、以下のようなプロンプトを与えて、通常のGPT-4oに聞いてみると、日本語で回答を表示させることができた。

Please list five tourist attractions in Tokyo IN JAPANESE. Please answer in a structured way to enhance readability.

プロンプトを考えるのが面倒な時や、GPT-4oに質問してみても思ったような回答が得られない時に、Prompt Perfectを使ってみると、自分では思いつかなかった優れたプロンプトが得られるかもしれない。

MJ Prompt Generator:Midjourneyでの画像生成プロンプトを自動作成

MidjourneyやStable Diffusion、DALL-E 3などの画像生成AIの使用にあたっては、プロンプトにできるだけ詳細な要素を書き込んだ方が、望み通りの絵柄が得られる可能性が高まる。

また、ちょっとずつプロンプトの単語を入れ替えたりしながら何度も生成をやり直してみて、イラスト全体のスタイルや雰囲気を数パターン試し、お気に入りの画像に近づけていくのが正攻法だ。

しかし、ただでさえ自力でプロンプトを考案し、その別パターンまで考えるだけでも大変なのに、それを英語で行うのは至難の業である。

MJ Prompt Generatorは、ユーザーが考えた画像のアイディアを、画像生成AIであるMidjourneyのプロンプトに最適化して書き直してくれる、Midjourneyユーザー必携のGPTである。

例えば、以下のように夕焼けの中を歩く少女のイラストを生成したいとする。

未来的なアニメ風のイラストで、東京の街の夕景を、少女が歩いている様子。背景には住宅街がある。これを一般的な翻訳ツールを使って英語にしても、ただ単に「The futuristic, anime-style illustration shows a young girl walking through an evening scene of a Tokyo city. There is a residential area in the background.」などと直訳するだけになってしまう。

MJ Prompt Generatorにこのプロンプトを投げてみると、5つの異なるパターンで、詳細なプロンプト文が生成された。

生成されたプロンプトは簡単にコピー&ペーストできるようになっているので、実際に生成されたパターンを、Midjourneyで使ってみる。

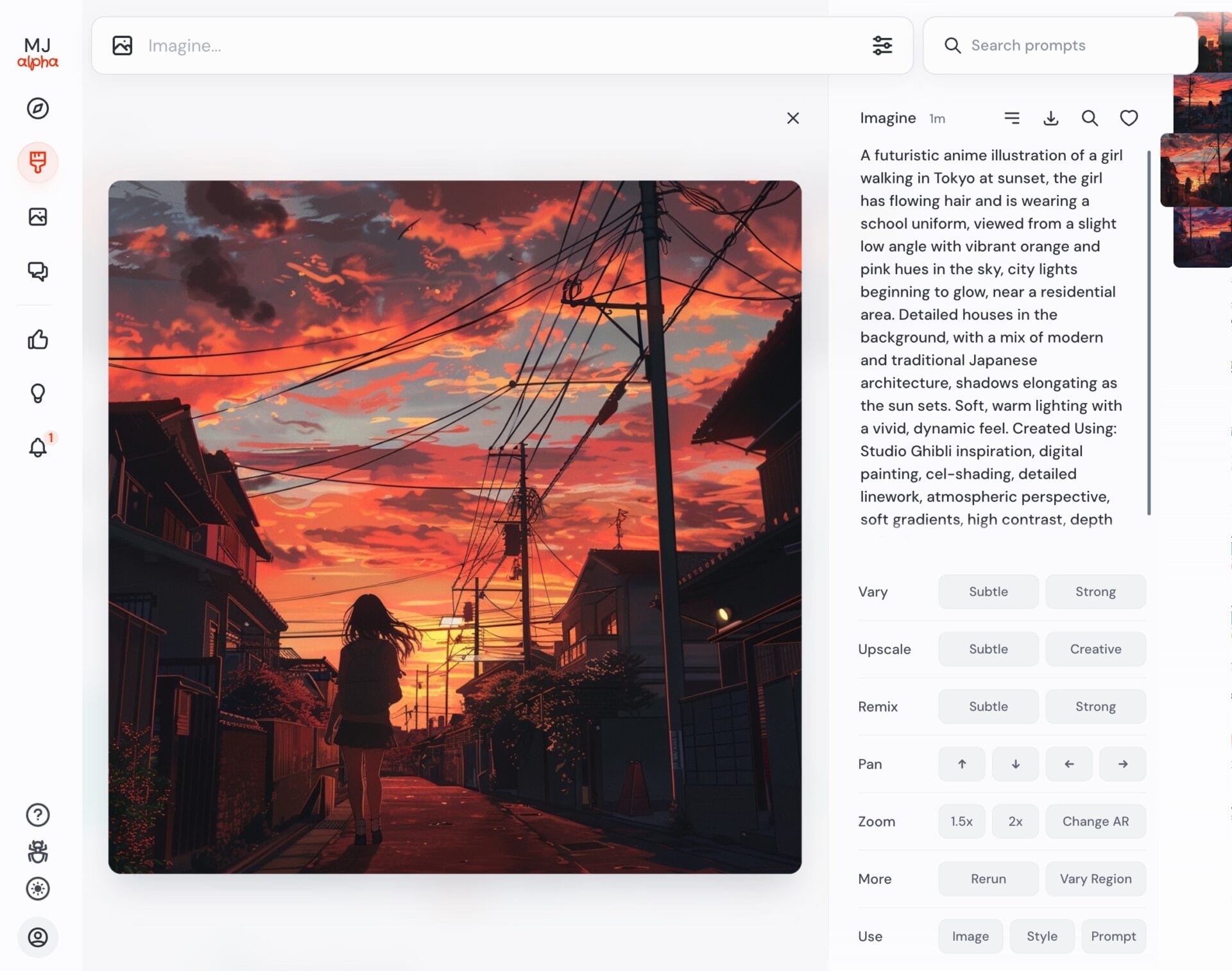

<生成されたプロンプトの1つ目>

MJ Prompt Generatorは、ユーザーから与えられたプロンプトに、少しずつ異なる要素を足して、5つの異なるプロンプト文を考案してくれる。

この1つ目のパターンのプロンプトを見てみると、制服を着ていること(wearing a school uniform)、鮮明な夕焼けの空であること(vibrant orange and pink hues in the sky)などの要素が加えられている。

A futuristic anime illustration of a girl walking in Tokyo at sunset, the girl has flowing hair and is wearing a school uniform, viewed from a slight low angle with vibrant orange and pink hues in the sky, city lights beginning to glow, near a residential area. Detailed houses in the background, with a mix of modern and traditional Japanese architecture, shadows elongating as the sun sets. Soft, warm lighting with a vivid, dynamic feel. Created Using: Studio Ghibli inspiration, digital painting, cel-shading, detailed linework, atmospheric perspective, soft gradients, high contrast, depth of field --v 6.0実際にこのプロンプトをMidjourneyに与えてみると、以下のような鮮明な夕焼けが中心のイラストが生成された。

最初に考えたプロンプトそのままでは出せなかったであろう方向性だ。

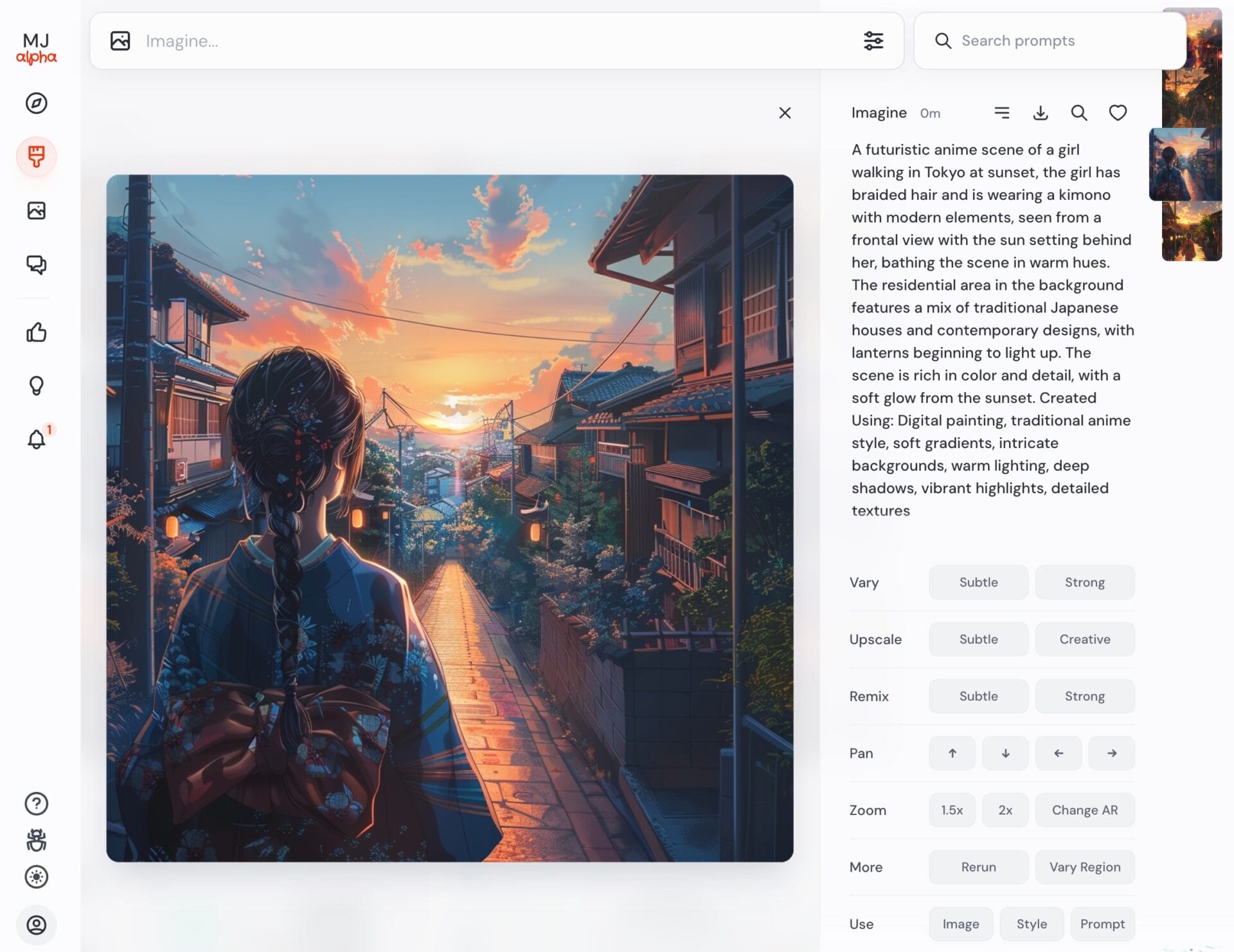

<生成されたプロンプトの5つ目>

さらに他のパターンも確認してみよう。

5つ目のパターンでは、着物を着ている(wearing a kimono)、背景の住宅は現代風と伝統的のミックス(traditional Japanese houses and contemporary designs)などの要素が加わっている。

最初のプロンプトに入っていた「東京」という単語が、「現代風と伝統的な建物が混ざった光景」と解釈して書き換えられており、画像生成AIからより望んだ通りのイラストが生成される可能性を高めてくれている。

A futuristic anime scene of a girl walking in Tokyo at sunset, the girl has braided hair and is wearing a kimono with modern elements, seen from a frontal view with the sun setting behind her, bathing the scene in warm hues. The residential area in the background features a mix of traditional Japanese houses and contemporary designs, with lanterns beginning to light up. The scene is rich in color and detail, with a soft glow from the sunset. Created Using: Digital painting, traditional anime style, soft gradients, intricate backgrounds, warm lighting, deep shadows, vibrant highlights, detailed textures --v 6.0このプロンプトをMidjourneyに入れてみると以下のような画像になった。

このように、MJ Prompt Generatorを使うことで、シンプルなプロンプトひとつで、多様なイラストの方向性を試すことができる。

ユーザーによる「東京の街の夕景」という抽象的な言葉を、「鮮明な夕焼けの空」とか、「伝統的な建物と現代的な建物が混ざった背景」などと、より生成AIが画像を考えやすいような言葉に言い換えているのもポイントである。

Midjourneyに限らず、さまざまな画像生成AIを使う際に、非常に役立つGPTだ。

ChatGPTをプログラミングに活用する

GitHub Copiloや、Cursorなどのプログラミングを補助する生成AIツールが普及している。プログラミングの世界では、AIの補助を受けながら人間がコーディングするのも普通の光景になってきた。

ChatGPTも、GPTsを活用することで、プログラミングの学習や実践に非常に役立つ。以下では、GPTsの中で特にプログラミングをする際に役立つGPTsをピックアップした。

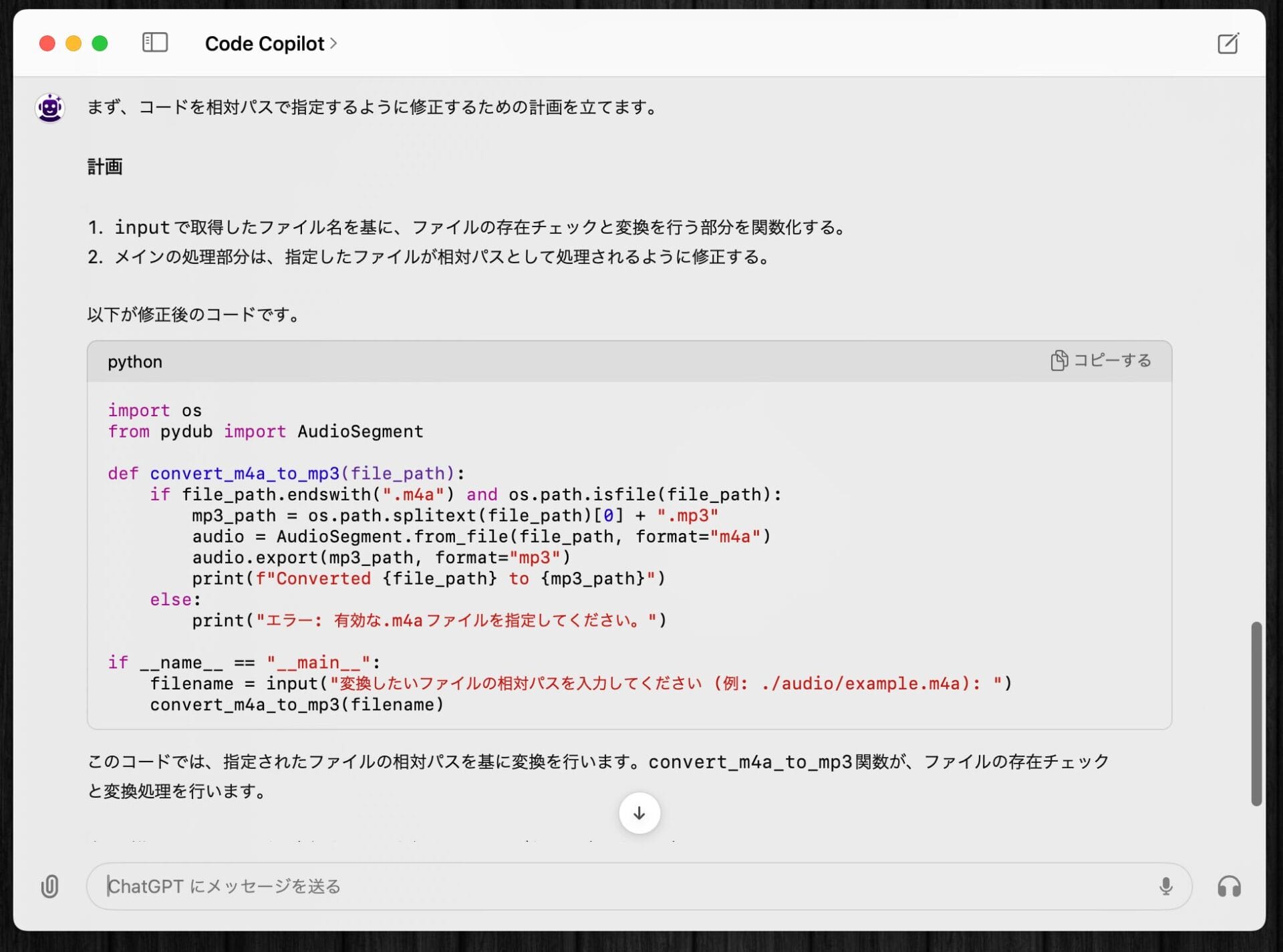

Code Copilot:プログラミングの支援に特化したGPT

Code Copilotは、ChatGPTにコードを提供することで、コードの意味を説明してくれたり、コードのバグを修正してくれたりするGPTだ。

チャット内で/explainというコマンドを使うとコードの説明を、/fixというコマンドを使うと修正すべき点を検討、/reviewというコマンドを使うとコードレビューをしてくれると言った感じで、プログラミング中に使われることを想定した便利な機能が色々と付いている。

実際にこの中の一部の機能を使ってみる。

/fixとタイプした後で、.m4aファイルを.mp3ファイルに変換する簡単なPythonスクリプトを作って、このスクリプト中で「ファイル名を指定するのではなく、相対パスを指定してファイルを指定したい」、と伝えてみる。

すると、どのような手順でコードを修正するかの計画を示した上で、実際にその修正を施した結果のコードを丸ごと表示してくれた。

また、わざと間違いを含むPythonスクリプトを作成して、それを/fixコマンドで修正させてみた。

先ほどのm4aファイルをmp3ファイルに変換するスクリプトをギュッと短くして、またファイル名の受け渡し時にエラーが起きるように書き換える。

import os

from pydub import AudioSegment

def convert_m4a_to_mp3(directory):

for filename in os.listdir(directory):

if filename.endswith(".m4a"):

audio = AudioSegment.from_file(filename, format="m4a")

audio.export(filename.replace(".m4a", ".mp3"), format="mp3")

print(f"Converted {filename} to {filename.replace('.m4a', '.mp3')}")

if __name__ == "__main__":

filename = input("変換したいファイル名を入力してください (例: example.m4a): ")

if filename.endswith(".m4a"):

audio = AudioSegment.from_file(filename, format="m4a")

audio.export(filename.replace(".m4a", ".mp3"), format="mp3")

print(f"Converted {filename} to {filename.replace('.m4a', '.mp3')}")

else:

print("エラー: 有効な.m4aファイルを指定してください。")意図的に含めた修正箇所は以下の通りである。

- filename がフルパスではなく、ディレクトリ内のファイル名のみであるため、ファイルが見つからない可能性がある。

- convert_m4a_to_mp3 関数が定義されているが、

mainブロック内で呼び出されておらず、無駄にもう一度同じ処理が書き直されている

/fixコマンドでCode Copilot GPTに修正させてみると、ちゃんと的確にこれらの問題を修正していることが分かる。

特にプログラミングの学習初期などに、こうしたサポート機能は非常に役立つ。

例えば、入門書を読んで練習問題を解いている際、どうしてもバグが出て動かない、というような際に、Code Copilot GPTの/reviewや/fixコマンドを使うことで、自分では見つけられなかったバグの原因を見つけられるだろう。

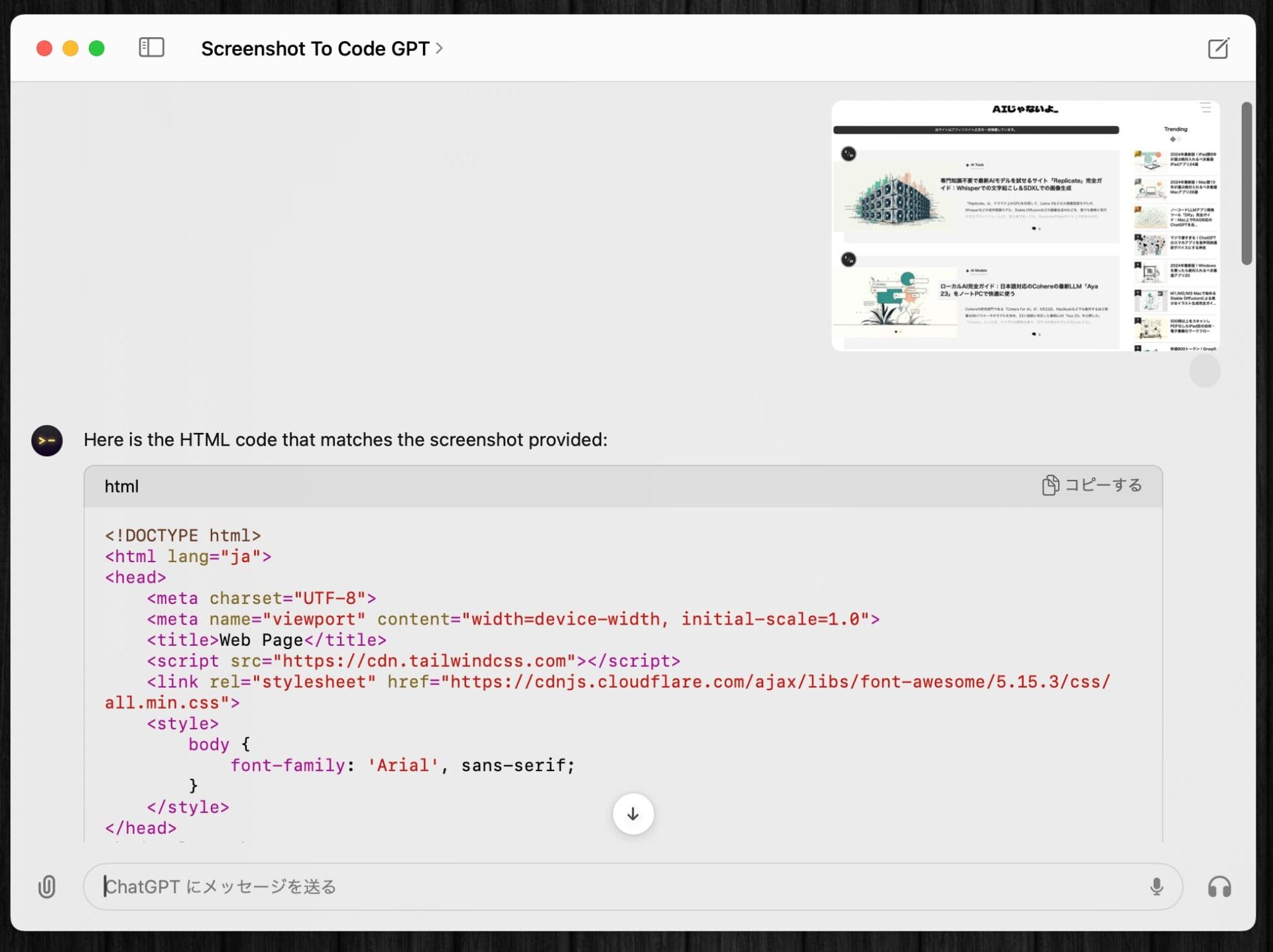

Screenshot To Code GPT:画像からWebサイトができちゃう未来

Screenshot To Code GPTは、この記事で紹介したGPTの中でも、最も未来感を感じるGPTだ。

その名の通り、Webサイトの画像を渡すだけで、それをHTML, Tailwind, Javascriptを使って再現するコードを一発で書いてしまうGPTだ。

簡易的なデモとして、当サイトのトップページのスクリーンショットをこのGPTに提供して、HTML形式で再現させてみた。

チャットで画像を投げるだけで、瞬時にコードの生成が始まる。

実際に生成されたHTMLをプレビューしてみると、もちろん惜しいところは多数あるものの、ヘッダー、最新記事、サイドバーの人気記事ランキングなどがちゃんと実装されていることが分かる。

Webサイト全体のコーディングは流石にハードルが高いものの、Webサイトのボタン要素をデザインして、それをCSSでどう実装するかを、画像を与えるだけでGPTが勝手に考えてくれると言った用途では、すでに十分実用的である。

ChatGPTが進歩していくと、一体どこまで人間を代替できてしまうのか、非常に可能性を感じるGPTだ。

Wow, this is such a game-changer! I’ve been wanting to try custom GPTs but didn’t want to pay for Plus. The PDF summarizer tool is exactly what I need for my research. I’m also really excited to check out the diagramming GPTs. Maybe one of them could even help with mermaid flowchart creation for my documentation. Thanks for putting this list together, it’s super helpful and has given me a bunch of new tools to play with for free!